日付変わって今日12月3日は123の日…ではないが、加藤一二三九段の名局をお届けする。

今回は1973年2月15日に指された第27期A級順位戦、大山康晴王将との一戦である。この期は11人のリーグで、ここまで大山王将、加藤八段ともに5勝2敗。勝った方が名人挑戦に近づく大一番だった。

第27期A級順位戦8回戦

▲八段 加藤一二三

△王将 大山康晴

(持ち時間・6時間)

初手からの指し手。▲7六歩△3四歩▲2六歩△4四歩▲2五歩△3三角▲4八銀△3二銀▲5六歩△4二飛▲6八玉△6二玉▲7八玉△7二玉▲5八金右△8二玉(第1図)

居飛車明示の加藤八段は、5手目に早くも▲2五歩。加藤八段は早い歩突きが多かった。対して大山王将は向かい飛車に振る手もあったが、愛用の四間飛車に落ち着いた。

次の手が作戦の骨子。

第1図以下の指し手。▲5五歩△5二金左▲5七銀△4三銀▲5六銀△6四歩▲6八銀△9二香▲6六歩△6三金▲6五歩△同歩▲同銀△6四歩▲5六銀△9一玉▲5七銀△8二銀▲6八金直△7一金▲6七金右(第2図)

加藤八段は棒銀のイメージがあるが、本局は中央位取りに出た。居飛車を持った大山王将が得意とする手で、お株を奪った形だ。

対して大山王将は△9二香と上がり穴熊の明示。大山王将に穴熊のイメージはないが、この時期は多用していた。加藤八段は意表を衝かれたか2時間27分!!!の大長考で、▲6六歩。以下▲6五歩から1歩を持って十分となった。こうなるなら△9二香の前の△6四歩は不急で、穴熊にするなら△6四歩は突かないほうがよかったかもしれない。

加藤八段は▲6七金右とし、美しい囲いが完成した。

第2図以下の指し手。△7四歩▲9六歩△1四歩▲9五歩△7二飛▲6六銀△3五歩▲7七角△5一角▲8六角△3二飛▲6五歩△同歩▲同銀右△3六歩▲同歩△1五角(第3図)

△7四歩も穴熊らしからぬ手だが、後に△7二飛と回る含みで、島井咲緒里女流二段が得意にしている。果たして△7二飛には▲6六銀。先の歩交換があったからできた形だ。

しからばと大山王将は△3五歩と伸ばす。加藤八段は角を8六に据え▲6五歩と合わせ、盛り上がってきた。加藤八段らしいようならしくないような手厚い形で、米長邦雄永世棋聖の指し回しのようでもある。

△1五角にはどうするか。

第3図以下の指し手。▲6四歩△7三金▲7五歩△同歩▲7四歩△7二金引▲7五角△6二金上▲1六歩△5九角成▲2四歩△3六飛▲3七歩△同馬▲同桂△同飛成▲5八飛△3五桂(第4図)

▲6四歩が気持ちいい一打。これに△6二金引では▲7四銀なので△7三金だが、▲7五歩でますます好調。加藤八段の攻めが筋に入ってきた。なおここで角成を防ぐ▲5八金はひどい利かされで、プロは絶対に指さない。

△6二金上と指したところで、▲1六歩と角成を催促する。角筋を逸らして▲2四歩の狙いで、後手は分かっていても角を成るしかない。

△3六飛▲3七歩に飛車を逃げていてはジリ貧なので、大山王将は△3七同馬。多少の駒損でも竜を作って食いつけば何とかなると見ている。

△3五桂に次の手が軽い好手。

第4図以下の指し手。▲6三歩成△同金右▲9四歩△同歩▲同香△同香▲6四歩△4七桂成▲1八飛△9八香成▲6三歩成△同金(第5図)

▲6三歩成が好手。対して△同金直は▲6一角の両取りでそれまで。よって△同金右と取ったが、加藤八段は端で1歩を入手し、▲6四歩まで金を殺した。加藤八段、これはもう負けられぬところであろう。

第5図以下の指し手。▲2三歩成△3九竜▲6九歩△7一香▲4一角△6二歩▲2二と△2六歩▲1七飛△3六竜▲4七飛△同竜▲9四桂△9九飛▲8二桂成△同玉(第6図)

第5図で落ち着いて▲2三歩成。1977年発行の「大山十五世名人の穴グマ振り飛車」(池田書店)ではこの将棋が取り上げられたが、たしかこの辺りで解説を打ち切っていたと思う。

「思う」と書いたのは、昨年の今頃、私は大掃除を余儀なくされ、大量の将棋書籍を処分してしまったから。だけど大山本は、両親の反対を押してでも残しておくべきだった。

閑話休題。しかし現局面もアマ的にはここからが大変で、まだまだ先は長い。

大山王将は△3九竜と突っ込み、加藤八段は▲6九歩。これは▲2三歩成で得た1歩だった。

大山王将は△7一香、△6二歩とひたすら受ける。そこで加藤八段が▲2二と、と駒の補充にいったのが地味な好手だった。

△2六歩に加藤八段は▲1七飛と浮いたが、ここは▲1五歩と、飛車の可動域を拡げる手があったようだ。大山王将は△4七同竜で駒損を回復し、アマ同士ならもうどっちが勝ちか分からない。

第6図以下の指し手。▲5七金寄△3七竜▲2一と△8九飛成▲6七玉△8七竜▲7七金△9六竜▲8六金△9七竜▲8七金打△9四竜▲8五銀△9二竜▲9四桂△9一玉(第7図)

第6図で▲5七金寄と逃げ道を開けるのが落ち着いた好手だった。これがあるなら前譜の△3六竜がやや疑問で、ここは△3七成桂とすれば▲3七飛△同竜の形になり、この▲5七金寄が竜取りの先手にならなかった。

大山王将は2枚目の竜を作るが、▲6七玉の形はいい。さらに加藤八段は金銀をベタベタと打ちつけ、竜を追いやる。大山王将も香の位置に竜を引き付け、「らしい」戦いだ。

私見だが、大山将棋を学ぶ時、ちょっと悪い時の粘り方を勉強するのがいいと思う。

第7図以下の指し手。▲1一と△4五桂▲6四香△5七桂成▲同銀△4五桂▲4九桂△5七桂成▲同桂△9三歩▲6三香成△9四歩(第8図)

▲1一とで香を補充できたのが大きい。このと金は地味ながら大きな活躍をした。

大山王将は△4五桂と打ち、5七の地点を執拗に狙う。しかし2度目の△4五桂に▲4九桂がしっかりした受け。先の金銀の連打もそうだが、一局の中では攻めるだけでなく、受けるべきところはしっかり受けなければならない。

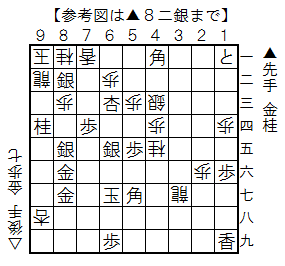

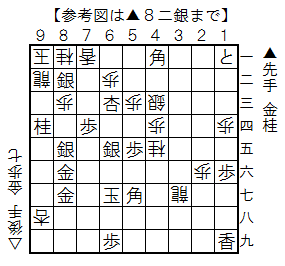

大山王将の△9三歩は仕方のないところで、ここ△4六銀は、▲6三香成△5七銀成▲同角△4五桂の時、▲8二銀(参考図)で後手玉が詰んでしまう。しかし加藤八段待望の▲6三香成が実現した。

第8図以下の指し手。▲7三桂△4五桂▲8一桂成△同竜▲9三桂△9二竜▲7三歩成△5七桂成▲同角△9三竜▲7四桂△5七竜▲同玉△3九角▲4七玉(投了図)

まで、143手で加藤八段の勝ち。

(消費時間:加藤5時間59分、大山2時間36分)

加藤八段は▲7三桂から▲7四桂まで攻め、後手玉は一手一手。大山王将は△5七竜以下最後の突撃を試みたがわずかに詰まず、無念の投了となった。

この5日後に大山王将は、第22期王将戦第4局で中原誠名人に敗れ、ついに無冠となった。

いっぽう加藤八段は本局の勝利が大きく、最終的に7勝3敗で逃げ切り、13年振り2度目の名人挑戦を決めた。しかし中原名人との名人戦は、0勝4敗で敗退。加藤八段が名人位を掌中に収めるのは、この9年後のこととなる。

今回は1973年2月15日に指された第27期A級順位戦、大山康晴王将との一戦である。この期は11人のリーグで、ここまで大山王将、加藤八段ともに5勝2敗。勝った方が名人挑戦に近づく大一番だった。

第27期A級順位戦8回戦

▲八段 加藤一二三

△王将 大山康晴

(持ち時間・6時間)

初手からの指し手。▲7六歩△3四歩▲2六歩△4四歩▲2五歩△3三角▲4八銀△3二銀▲5六歩△4二飛▲6八玉△6二玉▲7八玉△7二玉▲5八金右△8二玉(第1図)

居飛車明示の加藤八段は、5手目に早くも▲2五歩。加藤八段は早い歩突きが多かった。対して大山王将は向かい飛車に振る手もあったが、愛用の四間飛車に落ち着いた。

次の手が作戦の骨子。

第1図以下の指し手。▲5五歩△5二金左▲5七銀△4三銀▲5六銀△6四歩▲6八銀△9二香▲6六歩△6三金▲6五歩△同歩▲同銀△6四歩▲5六銀△9一玉▲5七銀△8二銀▲6八金直△7一金▲6七金右(第2図)

加藤八段は棒銀のイメージがあるが、本局は中央位取りに出た。居飛車を持った大山王将が得意とする手で、お株を奪った形だ。

対して大山王将は△9二香と上がり穴熊の明示。大山王将に穴熊のイメージはないが、この時期は多用していた。加藤八段は意表を衝かれたか2時間27分!!!の大長考で、▲6六歩。以下▲6五歩から1歩を持って十分となった。こうなるなら△9二香の前の△6四歩は不急で、穴熊にするなら△6四歩は突かないほうがよかったかもしれない。

加藤八段は▲6七金右とし、美しい囲いが完成した。

第2図以下の指し手。△7四歩▲9六歩△1四歩▲9五歩△7二飛▲6六銀△3五歩▲7七角△5一角▲8六角△3二飛▲6五歩△同歩▲同銀右△3六歩▲同歩△1五角(第3図)

△7四歩も穴熊らしからぬ手だが、後に△7二飛と回る含みで、島井咲緒里女流二段が得意にしている。果たして△7二飛には▲6六銀。先の歩交換があったからできた形だ。

しからばと大山王将は△3五歩と伸ばす。加藤八段は角を8六に据え▲6五歩と合わせ、盛り上がってきた。加藤八段らしいようならしくないような手厚い形で、米長邦雄永世棋聖の指し回しのようでもある。

△1五角にはどうするか。

第3図以下の指し手。▲6四歩△7三金▲7五歩△同歩▲7四歩△7二金引▲7五角△6二金上▲1六歩△5九角成▲2四歩△3六飛▲3七歩△同馬▲同桂△同飛成▲5八飛△3五桂(第4図)

▲6四歩が気持ちいい一打。これに△6二金引では▲7四銀なので△7三金だが、▲7五歩でますます好調。加藤八段の攻めが筋に入ってきた。なおここで角成を防ぐ▲5八金はひどい利かされで、プロは絶対に指さない。

△6二金上と指したところで、▲1六歩と角成を催促する。角筋を逸らして▲2四歩の狙いで、後手は分かっていても角を成るしかない。

△3六飛▲3七歩に飛車を逃げていてはジリ貧なので、大山王将は△3七同馬。多少の駒損でも竜を作って食いつけば何とかなると見ている。

△3五桂に次の手が軽い好手。

第4図以下の指し手。▲6三歩成△同金右▲9四歩△同歩▲同香△同香▲6四歩△4七桂成▲1八飛△9八香成▲6三歩成△同金(第5図)

▲6三歩成が好手。対して△同金直は▲6一角の両取りでそれまで。よって△同金右と取ったが、加藤八段は端で1歩を入手し、▲6四歩まで金を殺した。加藤八段、これはもう負けられぬところであろう。

第5図以下の指し手。▲2三歩成△3九竜▲6九歩△7一香▲4一角△6二歩▲2二と△2六歩▲1七飛△3六竜▲4七飛△同竜▲9四桂△9九飛▲8二桂成△同玉(第6図)

第5図で落ち着いて▲2三歩成。1977年発行の「大山十五世名人の穴グマ振り飛車」(池田書店)ではこの将棋が取り上げられたが、たしかこの辺りで解説を打ち切っていたと思う。

「思う」と書いたのは、昨年の今頃、私は大掃除を余儀なくされ、大量の将棋書籍を処分してしまったから。だけど大山本は、両親の反対を押してでも残しておくべきだった。

閑話休題。しかし現局面もアマ的にはここからが大変で、まだまだ先は長い。

大山王将は△3九竜と突っ込み、加藤八段は▲6九歩。これは▲2三歩成で得た1歩だった。

大山王将は△7一香、△6二歩とひたすら受ける。そこで加藤八段が▲2二と、と駒の補充にいったのが地味な好手だった。

△2六歩に加藤八段は▲1七飛と浮いたが、ここは▲1五歩と、飛車の可動域を拡げる手があったようだ。大山王将は△4七同竜で駒損を回復し、アマ同士ならもうどっちが勝ちか分からない。

第6図以下の指し手。▲5七金寄△3七竜▲2一と△8九飛成▲6七玉△8七竜▲7七金△9六竜▲8六金△9七竜▲8七金打△9四竜▲8五銀△9二竜▲9四桂△9一玉(第7図)

第6図で▲5七金寄と逃げ道を開けるのが落ち着いた好手だった。これがあるなら前譜の△3六竜がやや疑問で、ここは△3七成桂とすれば▲3七飛△同竜の形になり、この▲5七金寄が竜取りの先手にならなかった。

大山王将は2枚目の竜を作るが、▲6七玉の形はいい。さらに加藤八段は金銀をベタベタと打ちつけ、竜を追いやる。大山王将も香の位置に竜を引き付け、「らしい」戦いだ。

私見だが、大山将棋を学ぶ時、ちょっと悪い時の粘り方を勉強するのがいいと思う。

第7図以下の指し手。▲1一と△4五桂▲6四香△5七桂成▲同銀△4五桂▲4九桂△5七桂成▲同桂△9三歩▲6三香成△9四歩(第8図)

▲1一とで香を補充できたのが大きい。このと金は地味ながら大きな活躍をした。

大山王将は△4五桂と打ち、5七の地点を執拗に狙う。しかし2度目の△4五桂に▲4九桂がしっかりした受け。先の金銀の連打もそうだが、一局の中では攻めるだけでなく、受けるべきところはしっかり受けなければならない。

大山王将の△9三歩は仕方のないところで、ここ△4六銀は、▲6三香成△5七銀成▲同角△4五桂の時、▲8二銀(参考図)で後手玉が詰んでしまう。しかし加藤八段待望の▲6三香成が実現した。

第8図以下の指し手。▲7三桂△4五桂▲8一桂成△同竜▲9三桂△9二竜▲7三歩成△5七桂成▲同角△9三竜▲7四桂△5七竜▲同玉△3九角▲4七玉(投了図)

まで、143手で加藤八段の勝ち。

(消費時間:加藤5時間59分、大山2時間36分)

加藤八段は▲7三桂から▲7四桂まで攻め、後手玉は一手一手。大山王将は△5七竜以下最後の突撃を試みたがわずかに詰まず、無念の投了となった。

この5日後に大山王将は、第22期王将戦第4局で中原誠名人に敗れ、ついに無冠となった。

いっぽう加藤八段は本局の勝利が大きく、最終的に7勝3敗で逃げ切り、13年振り2度目の名人挑戦を決めた。しかし中原名人との名人戦は、0勝4敗で敗退。加藤八段が名人位を掌中に収めるのは、この9年後のこととなる。