6日は第70回NHK杯・渡辺明名人VS羽生善治九段の一戦があった。羽生九段は竜王戦第5局とダブルヘッダー?だった。

NHK杯において、超一流棋士同士は意外に当たらないものである。それだけに今回、永世称号の激突は貴重だ。解説は森内俊之九段(十八世名人)で、両対局者にふさわしい人選である。

両者の対戦成績は渡辺名人38勝、羽生九段40勝。78局戦ってほぼ互角、は文字通り拮抗している。対局前のインタビューで羽生九段は淡々としていたが、渡辺名人は「(NHK杯での対羽生戦は)イヤな思い出があるので……」と語った。

これは意外なコメントである。両者のNHK杯は過去3回対戦があり、うち2回は決勝戦である。第61回大会は羽生NHK杯が勝って前人未到の4連覇を達成したが、翌年の決勝戦では渡辺竜王(当時)が相矢倉の熱戦を制し、借りを返しているのだ。「イヤな思い出」も払拭されているのではないか?

だが私もそうだが、棋士は負けた記憶のほうが残るのだろう。

本局は相矢倉になった。相矢倉、といっても最近は後手が急戦に出るのがほとんどだが、本局は渡辺名人が追随し、正真正銘、がっぷり四つの相矢倉になった。

羽生九段、▲1六歩(第1図)。

これが25手目の局面で、むかしはこれを「25手定跡」といった。ただ、米長邦雄永世棋聖は▲1六歩で▲6七金右と指すことが多かったと思う。さてここで△9四歩と指すか△6四角と覗くか、はたまた△4三金右と固めるか。

この辺は考えてもキリがないところだが、渡辺名人はノータイムで△1四歩と受けた。これも玉の懐を拡げて堂々としているが、森内九段は「矢倉に端歩を突くとあとで攻められるので、受けないことが多いです。でも最近は将棋ソフトが受けるので、その影響で受ける棋士も多くなってきました」と明快に解説する。むかし加藤治郎名誉九段が、「(矢倉の)端の関係は○通り」と解説したことがあった。○の数字が24か36かは忘れてしまったが、そのくらい端の折衝は難しい。

羽生九段は▲3七銀と出る。森内九段「この手は中原先生や米長先生、加藤一二三先生がよく指されました」。私にはお馴染みの手だが21世紀では温故知新で、かなり新鮮に映った。

羽生九段はさらに▲2六銀と出る。私は第38回大会の加藤九段戦での棒銀を思い出した。

将棋は角交換になり、羽生九段が▲1五歩から攻めを開始した。△同歩▲同銀△同香▲同香で銀香交換の駒損。でも矢倉は攻め倒すのが身上である。

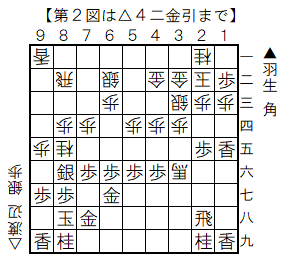

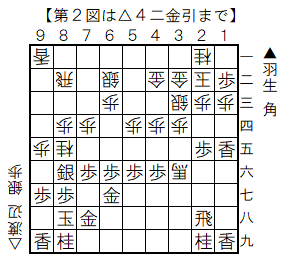

▲1九香と数を足した手に、渡辺名人△4二金引(第2図)。森内九段が「ほう!」と驚いた。

この手の意味がまったく分からないが、何となく滋味深い手である。こうした手が早指しのNHK杯で出ること自体が奇跡だ。

羽生九段はそれでも▲4五歩。森内九段が「おおーッ!」と驚いた。もはやこの感嘆が解説に等しい。

羽生九段は▲2四桂と捨てたあと角銀交換をしたから、最終的に角損になってしまった。だが対抗型と違い、相矢倉は駒損でも攻めていればいいのだ。それにしても角損とは……。

羽生九段は渡辺玉を1一に落とすが、渡辺陣も金銀3枚が盤上にあり、△6九馬も攻防に利いている。果たして森内九段も「後手を持って受けてみたい」とのことで、このあたりがさすがに「鉄板の受け」である。だけど私はどっちを持っても勝てる気がしない。先手玉も横から攻められた矢倉は意外に安普請で、後手に駒が入れば即詰みの順さえある。

しかし羽生九段は踏み込む。▲4五角△3四歩を利かし、▲6九金(第3図)と馬を取った。

「ひえ~!」と森内九段が絶叫する。こう取れれば苦労はないが、△7七銀から殺到されて、先手玉は相当危ない。「私はとても取れません」。

本譜も当然△7七銀が来たが、▲同桂△同歩成▲同玉△7六歩に▲6七玉とよろけるのが読みの入った手。この時、将来の△4五桂を▲4五角が防いでいる。なるほどそのための▲4五角だったか! 当然ながら、プロの読みは深い。

渡辺名人は△7五桂と打ったが、▲7六玉まで渡辺名人が投了した。

最後は呆気ない幕切れの気もしたが、剣の達人同士の斬り合いにも見えて、得も言われぬ余韻が残った。読みの精度は2日制に劣るかもしれないが、それに勝るとも劣らないスリリングな展開だった。こうなると、持ち時間の多寡とは何なのかと考えてしまう。

羽生九段は、竜王戦は残念な結果だったが、この将棋を見れば、近い将来のタイトル戦登場も十分期待できると思った。早いところタイトル100期を達成してください。

NHK杯において、超一流棋士同士は意外に当たらないものである。それだけに今回、永世称号の激突は貴重だ。解説は森内俊之九段(十八世名人)で、両対局者にふさわしい人選である。

両者の対戦成績は渡辺名人38勝、羽生九段40勝。78局戦ってほぼ互角、は文字通り拮抗している。対局前のインタビューで羽生九段は淡々としていたが、渡辺名人は「(NHK杯での対羽生戦は)イヤな思い出があるので……」と語った。

これは意外なコメントである。両者のNHK杯は過去3回対戦があり、うち2回は決勝戦である。第61回大会は羽生NHK杯が勝って前人未到の4連覇を達成したが、翌年の決勝戦では渡辺竜王(当時)が相矢倉の熱戦を制し、借りを返しているのだ。「イヤな思い出」も払拭されているのではないか?

だが私もそうだが、棋士は負けた記憶のほうが残るのだろう。

本局は相矢倉になった。相矢倉、といっても最近は後手が急戦に出るのがほとんどだが、本局は渡辺名人が追随し、正真正銘、がっぷり四つの相矢倉になった。

羽生九段、▲1六歩(第1図)。

これが25手目の局面で、むかしはこれを「25手定跡」といった。ただ、米長邦雄永世棋聖は▲1六歩で▲6七金右と指すことが多かったと思う。さてここで△9四歩と指すか△6四角と覗くか、はたまた△4三金右と固めるか。

この辺は考えてもキリがないところだが、渡辺名人はノータイムで△1四歩と受けた。これも玉の懐を拡げて堂々としているが、森内九段は「矢倉に端歩を突くとあとで攻められるので、受けないことが多いです。でも最近は将棋ソフトが受けるので、その影響で受ける棋士も多くなってきました」と明快に解説する。むかし加藤治郎名誉九段が、「(矢倉の)端の関係は○通り」と解説したことがあった。○の数字が24か36かは忘れてしまったが、そのくらい端の折衝は難しい。

羽生九段は▲3七銀と出る。森内九段「この手は中原先生や米長先生、加藤一二三先生がよく指されました」。私にはお馴染みの手だが21世紀では温故知新で、かなり新鮮に映った。

羽生九段はさらに▲2六銀と出る。私は第38回大会の加藤九段戦での棒銀を思い出した。

将棋は角交換になり、羽生九段が▲1五歩から攻めを開始した。△同歩▲同銀△同香▲同香で銀香交換の駒損。でも矢倉は攻め倒すのが身上である。

▲1九香と数を足した手に、渡辺名人△4二金引(第2図)。森内九段が「ほう!」と驚いた。

この手の意味がまったく分からないが、何となく滋味深い手である。こうした手が早指しのNHK杯で出ること自体が奇跡だ。

羽生九段はそれでも▲4五歩。森内九段が「おおーッ!」と驚いた。もはやこの感嘆が解説に等しい。

羽生九段は▲2四桂と捨てたあと角銀交換をしたから、最終的に角損になってしまった。だが対抗型と違い、相矢倉は駒損でも攻めていればいいのだ。それにしても角損とは……。

羽生九段は渡辺玉を1一に落とすが、渡辺陣も金銀3枚が盤上にあり、△6九馬も攻防に利いている。果たして森内九段も「後手を持って受けてみたい」とのことで、このあたりがさすがに「鉄板の受け」である。だけど私はどっちを持っても勝てる気がしない。先手玉も横から攻められた矢倉は意外に安普請で、後手に駒が入れば即詰みの順さえある。

しかし羽生九段は踏み込む。▲4五角△3四歩を利かし、▲6九金(第3図)と馬を取った。

「ひえ~!」と森内九段が絶叫する。こう取れれば苦労はないが、△7七銀から殺到されて、先手玉は相当危ない。「私はとても取れません」。

本譜も当然△7七銀が来たが、▲同桂△同歩成▲同玉△7六歩に▲6七玉とよろけるのが読みの入った手。この時、将来の△4五桂を▲4五角が防いでいる。なるほどそのための▲4五角だったか! 当然ながら、プロの読みは深い。

渡辺名人は△7五桂と打ったが、▲7六玉まで渡辺名人が投了した。

最後は呆気ない幕切れの気もしたが、剣の達人同士の斬り合いにも見えて、得も言われぬ余韻が残った。読みの精度は2日制に劣るかもしれないが、それに勝るとも劣らないスリリングな展開だった。こうなると、持ち時間の多寡とは何なのかと考えてしまう。

羽生九段は、竜王戦は残念な結果だったが、この将棋を見れば、近い将来のタイトル戦登場も十分期待できると思った。早いところタイトル100期を達成してください。