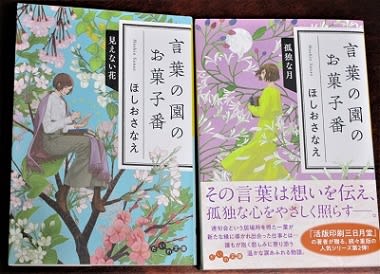

ほしおさなえさんの著書では『活版印刷三日月堂』シリーズ(全6)を娘とも共有したが、先日『言葉の園のお菓子番』シリーズ2冊を手にいれた。AUSで暮らす娘のもとへ送る前にと読み始めたのだった。

4年間勤めていた書店が閉店することになって実家に戻った26歳の一葉が主人公。亡き祖母が参加していた連句の会に参加し始めた。新たな仕事を模索しながら、書店員時代のポップづくりの経験を活かす場も踏みつつ、月1の会へ。

連歌から芭蕉の俳諧連歌へ。これをもとに連句が生まれ、…とまではいいとして、

私も一葉と同じで句の付け合いのルールさえ知らず、また連句の席がどういうものかもわからない。

そこを〈捌(さば)き〉と呼ぶ進行役の案内を得て少しずつ楽しさを感じる入り口に立てるまでになって、シリーズ1巻目を読み終わってみると、あたかも同席しているような感覚が記憶になって残った。

発句、脇、第三と続き六句までが〈表六句〉。そのあと〈裏〉が十二句連なる。そのあと…は置いといて、夏の終わりの連句の日の〈裏〉からここに引いてみる。

ただえんえんと窓磨く人 鈴代

病床の我が手を照らす冬の月 萌

鍋を囲んで語り明かした 蛍

シベリアのタイガを走る犬の群れ 陽一

老夫たたずむ廃線の駅 直也

見える花見えない花を浴びてをり 一葉

遠い岸辺に揺れる糸遊 航人

句だけを見た人にはわからないが、「句と句の間に集った人の想いが滲んでいる」。句を通して心を記す。ひそむ想いを読み取る。人の心の深いところで触れ合っている楽しさを感じ始める一葉(私も)。

亀みたいに向かい合ってジーッとではなく、チラ見程度がいいようだ。

世代も経歴も異なる小さな集団に、「通常ならぬ相互の理解があり、…最も容易なる共同感銘」(柳田國男)がある。

個の文学である俳句のように独創的なものを競って出すのではなく、全体の構成、調和を考えて〈歌仙を巻く〉。知らなかった世界に、ちょいと気持ちが動いてしまった。

書かれた言葉は読み手との間でイメージが作られる。そこに他者を理解するための想像力を働かせ、深くもあたたかな眼差しを持ち合わせて合評会に臨みたいと思い新たにした。

2巻目の展開はいかに。

4年間勤めていた書店が閉店することになって実家に戻った26歳の一葉が主人公。亡き祖母が参加していた連句の会に参加し始めた。新たな仕事を模索しながら、書店員時代のポップづくりの経験を活かす場も踏みつつ、月1の会へ。

連歌から芭蕉の俳諧連歌へ。これをもとに連句が生まれ、…とまではいいとして、

私も一葉と同じで句の付け合いのルールさえ知らず、また連句の席がどういうものかもわからない。

そこを〈捌(さば)き〉と呼ぶ進行役の案内を得て少しずつ楽しさを感じる入り口に立てるまでになって、シリーズ1巻目を読み終わってみると、あたかも同席しているような感覚が記憶になって残った。

発句、脇、第三と続き六句までが〈表六句〉。そのあと〈裏〉が十二句連なる。そのあと…は置いといて、夏の終わりの連句の日の〈裏〉からここに引いてみる。

ただえんえんと窓磨く人 鈴代

病床の我が手を照らす冬の月 萌

鍋を囲んで語り明かした 蛍

シベリアのタイガを走る犬の群れ 陽一

老夫たたずむ廃線の駅 直也

見える花見えない花を浴びてをり 一葉

遠い岸辺に揺れる糸遊 航人

句だけを見た人にはわからないが、「句と句の間に集った人の想いが滲んでいる」。句を通して心を記す。ひそむ想いを読み取る。人の心の深いところで触れ合っている楽しさを感じ始める一葉(私も)。

亀みたいに向かい合ってジーッとではなく、チラ見程度がいいようだ。

世代も経歴も異なる小さな集団に、「通常ならぬ相互の理解があり、…最も容易なる共同感銘」(柳田國男)がある。

個の文学である俳句のように独創的なものを競って出すのではなく、全体の構成、調和を考えて〈歌仙を巻く〉。知らなかった世界に、ちょいと気持ちが動いてしまった。

書かれた言葉は読み手との間でイメージが作られる。そこに他者を理解するための想像力を働かせ、深くもあたたかな眼差しを持ち合わせて合評会に臨みたいと思い新たにした。

2巻目の展開はいかに。