【公式HPはこちら↑】

今日の記事タイトルはこれ

国産ワインの多くは輸入果汁を使っているが、地元ワイナリーのほとんどは日本のブドウを使っている「日本ワイン」です。

なーんかパラドックス、ですね。

■

ネットニュースでこんな記事を見かけました。

「国産ワイン」2年後になくなる 8割以上が輸入果汁で製造

日本で製造されている「国産ワイン」の8割以上が、原料に輸入品のブドウ果汁を使っている――。こんな事実が、国税庁が2016年11月24日に発表した「国内製造ワインの概況」に関する調査結果で明らかになった。

なかなかショッキングな見出しですが、ちょっと「東スポ」テイストも入っているような。

実際の国税庁の結果を見てみましょう。

データソースは、「国内製造ワインの概況(平成27年度調査分),平成28年11月 国税庁課税部酒税課」です。

これは、果実酒の製造免許(試験製造免許を除く。)を有し、ぶどうを原料とした果実酒を製造している者(平成28年3月31日現在)を対象にアンケート調査を行い、その集計結果を取りまとめた。もの。

対象となったのは、国内のワイナリーで、261者(280場)(平成28年3月末現在)。

ちなみに、この261のうち、回答があったのは247者で、このうち、239者(96.8%)が中小企業者だそうです。

この数字とは違いますが、ワイナリーはどんどん増えているようです。

ほら

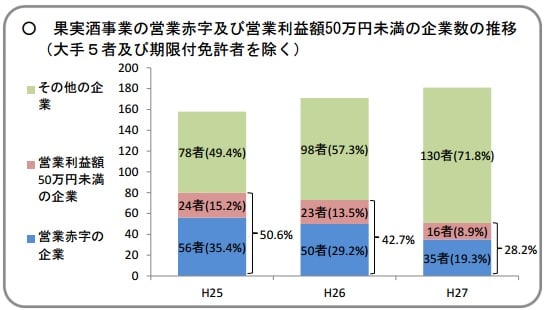

で、これらの経営状況ですが、「果実酒事業の営業赤字及び営業利益額50万円未満の企業数の推移(大手5者及び期限付免許者を除く)」を見た限りでは、好転している感じです。

で、ここからが見出しの関連ですが、原料について聞いた結果がこちら

ちょっとわかりにくいので、端的にまとまっている右上のグラフ

要は、これらワイナリーの生産しているワインのうち81.6%は海外から輸入した濃縮ブドウ果汁等を使っていて。2018年の10月から完全に適用される新しい表示基準で「日本ワイン」と称することができるのは全体の18.4%にとどまっている、ということです。

さらに、輸入ワインも含め、国内に流通しているワイン全体での比率を見ると、70.3%が輸入ワインで、国産のワインは29.7%で、「日本ワイン」に該当するものは全体のうち3.7%に過ぎないらしい。

この数字と、現状のルールの「国産ワイン(国内で製造されたワインであれば輸入果汁もOK)」という分類がなくなることから、冒頭の「国産ワイン」2年後になくなる」という見出しになっているんですね。

「なーんだ、売っている国産ワインは輸入果汁から造っているのが大半なんだ」という印象になりかねませんが、これを見てほしい。

ワイナリーの規模別の原料の使用状況ですが、これから明らかなように、規模の大きくないワイナリーは殆ど日本のブドウを使っているんです。

その辺りはちゃんと事実を見て、知って頂きたいですね。

★★★★★酒・ブログランキングにエントリーしています★★★★★

応援何卒よろしくお願い致します

応援のクリックを↑↑↑↑↑

【アルバイト・契約社員募集中!】

(1)飲食部門(フロアスタッフ兼新規開店企画)

(2)酒類営業部門(倉庫管理兼営業企画)

(3)酒類営業部門(通販管理)

日時・時間はご相談。正社員登用もあり。男女問いません。詳細は当社HPまで。