【公式HPはこちら↑】

昨日の記事で越後のちりめん、ではなくて越後名産?の焼酎徳利というのに触れましたが、気になってもう少し調べてみました。

いやぁ、ネットというのは便利なものですね。とても充実したサイトもあったのですが、個人サイトのようなので遠慮することにして、

こちら

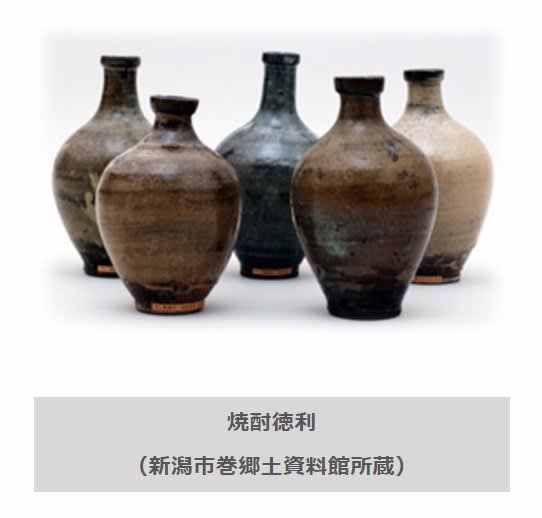

新潟市の歴史博物館で平成20年度の企画展として催された「酒蔵 ―近代新潟の酒造り―」での展示品「焼酎徳利」です。

(所蔵は新潟市巻郷土資料館、とのこと)

で、この焼酎徳利は、

「道南ブロック博物館施設等連絡協議会ブログ」によれば、

越後産焼酎徳利は、その名のとおり、越後の窯(現在の新潟県新潟市巻町・阿賀野市笹神村周辺)で生産されたものです。

一度素焼をした器に鉄釉やナマコ釉を施し、再度焼成した後、焼酎を詰めて新潟湊から北前船で出荷されました。

主な出荷先が北海道(当時は松前藩領・蝦夷地)であったことから「松前徳利」と呼ばれたり、八合入りであったことから「八合徳利」とも呼ばれ、本州から労働力として移住してきた和人や、漁場などで和人に混じって半ば強制的に働かされていたアイヌの人々が使用していたと考えられます。

ということです。

地元(新潟)では「松郷屋焼」と呼ばれていたようです。

新潟市所有の文化財?「「旧齋藤家別邸」でも展示が開かれていたようです。

こちら

このポスターにはこんな風に書かれていました。

新潟市西蒲区で明治期に最盛期を迎えた松郷屋焼。

その多くは焼酎が詰められ北海道へと出荷されました。独特な形の徳利には様々な釉調がみられ、当時の手仕事の温かみを感じます。しかし、残念ながら容器という消耗品の運命か現存する数は多くありません。そして、戦後まもなく最後の窯が廃業しました。

今回は焼酎徳利を中心に、多様な日用雑器など40点ほどを展示いたします。

この「松郷屋焼」、代表的ものが北海道向けの焼酎容器だったんですね。

最盛期の生産量は、年間20万本とも30万本とも。

仮に継続期間が10数年としても、100万200万は北海道に移入されたはずです。

今から百年前くらいの最初の国勢調査での北海道の人口が235万、世帯数が45万ですから、1家に2本とか4本とかあったことに。

それだけ生産・普及していたのですから、多くは使い捨てになったにせよ、再度お酒などの容器として使いまわされたり、花入れとかにリサイクルされたりして、残っていそうなものですが、そうでもなさそうなのが不思議ですね。

(骨董品屋さんでネット販売しているものもありましたが、かなり高かったし、ヤフオクでは1点しかなかった)

いやぁ、モノと言うのは本当に儚いものですね。

今度北海道に行ったときに古道具屋さんとか寄って探してみましょう。

★★お酒に関する諸事万端のご相談を承っております(商品企画/情報提供/寄稿等)★★

★★★★酒・ブログランキングにエントリーしています★★★★

応援何卒よろしくお願い致します

応援のクリックを↑↑↑↑↑

【アルバイト・契約社員募集中!】

(1)飲食部門(フロアスタッフ兼新規開店企画)

(2)酒類営業部門(倉庫管理兼営業企画)

(3)酒類営業部門(通販管理)

日時・時間はご相談。正社員登用もあり。男女問いません。詳細は当社HPまで。