日本でもおそらくそうなのだろうとは思うが、同じ意匠での作品群を延々と並べ、それがあたかも自分の個性であると見せている作家は少なくない。もし長い年月をかけて試行錯誤し、そこに辿りついたのなら、それなりの迫力はにじみ出ようというものだ。しかしそうでなければ、ただの学生の勘違いだ。

■ Attasit Pokpong (紅果村画廊)

Attasit Pokpongという名前が本名なのか、何人なにかまったくわからない。同様の、青白く不機嫌な顔と赤い唇、髪、背景。いってみればモノカルチャーだ。

■邱?賢(キュウ・シェンシャン) (Outstanding Art >> リンク)

ここに到って、同じタイプ(不気味な顔、京劇、宮廷など)のグロテスクな組み合わせが、グッズにも印刷され販売されているのを発見し、あきれ果ててしまう。こんな資本主義、消費文化の後追いなど見たくないというものだ。

スタニスワフ・レム『ソラリス』を思い出した。ソラリスの海の上を飛行していた男が、海や雲や霧が有機的なコロイドと化して、巨大な赤ん坊の表情となるのを目撃する。しかし、眼や口や鼻が表情を形作るものとして動いていなかったため、極めて気色悪いものに見えた。

これは米国のような(いい意味でも悪い意味でも)無邪気な資本主義ではない。資本主義の偽装だ。

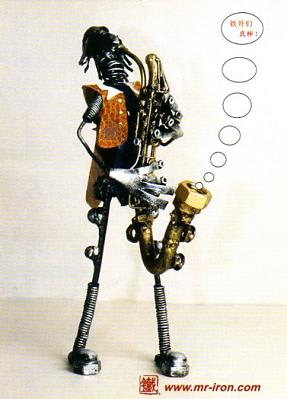

■ 鐡哥們 (>> リンク)

成長しきっていない醜く肥大化した自意識を見せられるくらいなら、このような職人の工房のほうがはるかにすがすがしい。ボルト、ナットやネジ、針金、網などからオブジェを作り出すところである。サックス人形なんかは思わず欲しくなってしまった。作家性は希薄だけれども。

■ 杜賽勁(ドゥ・サイジン) (ギャラリー名が書いていない一室)

浮浪者、老人、労働者といった人々を、誇張したような毒々しい色使いで過度にリアルに描いている。白い空間を活かしているのが特徴。アクリル絵具だろうか。複製写真に厚紙のマットを付けてたくさん売っていたので、小さいサイズのを1枚手にいれた。

■ 雪国の華/Essence of the Snow Country (M50創意空間など)

北海道のアーティストたちが何人かで展示を行っていた。会場が分かれていて、片方だけを観た。旭川の「Conde House」や札幌の「家具工房」など、端正でミニマルな感じの長椅子が置いてあって、展示とは思わずに腰掛けそうになった。このきっちりさとすべすべ感、日本だなとつい思ってしまう。

印象に残った絵は、仙庭宣之による空港や飛行機から見る風景の作品群。ディテールは塗り込められている。古いVHSの3倍モードの録画のようだ。夢の世界か。

それから、高幹雄による肉色の塊の絵。これも夢の世界での生々しさ。それに表面にぼってりとニスが塗ってあり、こんな形でのニスの色っぽさをはじめて見せられたような気がする。日本で個展でもやらないかな。

■ 拾原味/TEN ORIGINAL FLAVORS (新波画廊 >> リンク)

タイトルの通り、10人のアーティストによる作品群。そんなに大きなギャラリーでもないので1人あたりの作品は2、3点と少ない。だが、3人の気になる画家を見つけた。

田野(ティアン・イェ)は、黒いアクリル絵具を墨のように使い、粗く平行にざっざっと描いていきながら形を作り出すスタイルのようだ。「迷霧」と題された作品では、今にも嵐が吹き荒れそうな暗く低い空の下、カテドラルが崩れそうに立っている。『オーメン』を思い出してしまった。

何欣(ヘ・シン)は、宴席でのオッサンや娼婦の生態を、戯画として描いている。仕事の途中であれば、自分がこの中にいてもおかしくはない(娼婦はともかく)。ドイツのキルヒナーなどのように憎しみを持った辛辣さではない。グロテスクではあっても牧歌的で、ボテロを想起させる。

郭昊(グォ・ハォ)は、雪や靄のけぶる中に見える列車をいくつも描いている。光の滲みが写真的であり、ノスタルジックでダイナミック。悪くない。旅に出たくなるね。

(続く)