金城実を中心として、鎌田慧、辛淑玉、石川文洋というメンバーでの討論会「差別の構造―沖縄という現場」に足を運んだ(8/7、日本教育会館)。小ぶりな会場だったが、参加者でぎっしりと埋まった。司会の古川美佳氏から、「権力的なタテ軸の歴史ではなく、連なる島々のヨコ軸の歴史を見ていこうという狙いだ」との説明があった。

会場の外で、金城実のいくつもの近しい写真を展示していた大木晴子さんにご挨拶できたのは嬉しかった。(>> 大木晴子さんの記事)

■知花昌一・三線ショー

電車のトラブルのため石川文洋氏の到着が遅れ、会場に来ていた知花昌一氏(読谷村議会議員)が三線を披露した。嘉手苅林昌の「時代の流れ」、そして「二見情話」。そうか、二見とは辺野古の隣だったのか。

■金城実

叩き台だとして、これまでの琉球・沖縄差別の歴史についてレジュメをもとに述べた。

①人類館事件(1903年、大阪・第5回勧業博)

事件後、沖縄紙の社説において、「沖縄人は紛れもなく日本人であり、それをアイヌなどの生蕃と一緒に陳列されるとは許し難い」とする社説が掲載された。ここで沖縄は加害者に転落したのであり、のちに天皇の赤子となって過度の忠誠を尽くすことの「ハシリ」であった。沖縄の加害性は検証されなければならない。

②河上肇の発言「琉球の人は忠君愛国の思想が薄弱・・・」(1911年)

これは差別というよりむしろ、国家的結合が弱いことは、偉大なる豪傑を生む筈だ、誇りを持てという主旨であった。しかし、沖縄紙は「非国民的精神を鼓舞するものだ」と批判した。

③大宅壮一の発言「動物的忠誠心・・・」(1959年)

当時(金城実は)大阪に居て聞いていた。父親は犬死であったし、言い当てていると思った。

④久志芙沙子の小説『滅びゆく琉球女(民族)の手記』(1932年)

沖縄出身であることを妻子にも告げていなかった男が、不幸があって沖縄に帰るとき、妻子にも会社にも「×県に行ってくる」と隠し、見送りも断り、周囲の目を気にしながら恐怖心を持って帰ったとするストーリー。これに対し、東京のインテリは怒り、「アイヌや朝鮮と同列に並べることは沖縄に対する侮辱だ」と批判した。やはり差別のなかの差別であった。しかし久志は、差を設けて優越を感じようとすることには同意できないと反論した。

⑤「にんげん教科書事件」(1971年)

大阪において出された、沖縄差別を扱った副読本に対し、「朝鮮やは心情論の差別だが、沖縄は政治的差別である」との批判がなされた。やはり差別の中の差別であった。これに対し、兵庫県の沖縄県人会の会長が「差別された者同士は団結して闘うべきだ」と批判した。④や⑤からわかることは、インテリの方がむしろ鈍感であったということだ。

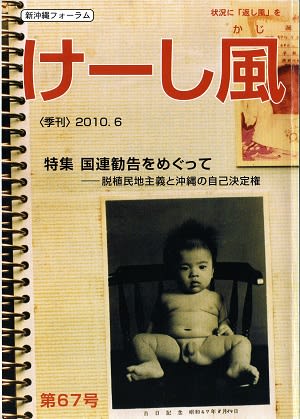

⑥国連ディエン報告(2010年)

(最新号の『けーし風』を参照しながら)日本政府に対する、沖縄差別解消の国連勧告。日本政府は、差別はない、基地は地政学的にやむを得ないとの回答しかしていない。これを読むと暴れたくなってくる。抑止力ではなく「ゆくし力」だ(「ゆくし」=嘘)。

■辛淑玉

現在の日本は暴力装置を必要としており、そのベースとなるのが朝鮮に対する恐怖だ。恐怖を増幅させながら、「武力が必要だ」としているわけである。

これまで、パチンコ疑惑、テポドン、拉致など、日本社会は「朝鮮」に対し、驚くほどパニックに陥っている。その都度発生する在日コリアンに対する暴力事件に関し、捜査も検挙もゼロに近い。そんなとき、「ひどい日本人だけでない、頑張って」との応援をもらうことがあるが、これは「自分は殴らないでね」という言葉と同じだ。従って、自分(辛氏)は、韓国籍でありながら、酷い扱いを受けている「朝鮮人」だと名乗っている。

講演の際に多い質問は、「日本が好きですか」だが、これは「日本が嫌いだったら出て行け」ということだ。また、東大では「日本と韓国が戦争になったらどちら側に与しますか」との質問もあった。まったくリアリティがないどころか、常に踏み絵を踏ませ、敵か味方かを延々とはかりつづけているのである。そのため、日本に怒りを向けないであろう外国人ならば仲間扱いにするが、そうでなければバッシングの対象となる(朝青龍)。関東大震災の際の朝鮮人虐殺と同じ構造だ。

■鎌田慧

辺野古の新基地建設に関し、現地の人々が「イヤだ」と言っているのに、「負担軽減だ、良いではないか」としてこれ以上押し付けるのは、もはやファシズムだと言うことができる。

沖縄に関しては、戦後、米国に売り渡し、サンフランシスコ平和条約(1957年)で切り離し、施政権返還(1972年)以降も植民地的扱いは続いた。海洋博(1975年)では、土地売り渡しに応じた場所から工事を始め、残った地主にとっては「ブルドーザーで攻めてきた」という囲い込み作戦にひとしかった。彼らは「米国が攻めてきたときと同じだ」と語った。

そして「730」すなわち1978年7月30日、自動車交通が左側に一斉に変えられた。米兵の事故は、もし以前どおりなら少ない筈だった。

こういったことを考えるとき、小さな亀を大きな亀が喰っていく、ブリューゲルの作品を思い出す。

武田泰淳『ひかりごけ』を読んだことがあるだろうか。仲間の人肉を喰って生き延びた船長の話であり、ここで提起されている問題は、犯罪の定義である。これは難しい。しかし、例えば佐藤優が最近書いていたように、稲嶺知事が勝ったときの沖縄知事選で、多額の官房機密費が知事選に投下されたことを思い出すなら、まさにこういった自民党政治は人を喰う仕組であった。個人の意思がつぶされ、企業票の大量集票がまかり通ってきた社会だった。そして、基地を維持して人が死んでも何も起きなかった。

もはや、「大変ですね」、「連帯します」では済まないところまで来ている。

■石川文洋

現在、状況が軍事力強化に結び付き、それを利用する者がいるのが残念だ。

ただ、どこでどんな人にあっても、人としては同じである。政策と人とは分けて考えなければならない。そこがゴッチャにされている。

差別とは大きな無関心である。全国の知事アンケートでは、基地を引き受けるところはなかった。そのような知事が沖縄の負担軽減と言ったところで、それは口先だけだ。そしてその知事を選んだのは、地域の住民だ。沖縄国立大学へのヘリ墜落のときにも、日本から怒りの声はさほど出てこなかった。

自分(石川氏)は昭和18年に父(石川文一氏)の仕事のため本土に渡った。沖縄に軍隊が来たのは昭和19年のことで、まだ影はあまりなかった。本土では、「オキナワ」というあだ名をもらいはしたが、個人的には差別をあまり感じなかった。一方、歴史や負の部分の共有という意味で、沖縄戦を体験していないというコンプレックスがある。

敗戦後、身分証明書の取得や税関の通過が大変で、同じ沖縄人であっても官吏は権力の手先だった。そういった状況で、本土復帰には賛成だった。 しかし、負担軽減などなされなかった。

今までの基地は占領を引きずったものだった。それに対し、辺野古の基地は、日本政府も沖縄県も許可した上での新基地となる。これは全く異なる大きな意味を持つ。この基地を使った戦争で人々が殺されたなら、私たちは加害者となる。

■知花昌一

2010年5月28日の日米共同声明は、1879年、1952年、1972年に続く、第四の琉球処分だ。民主党への期待が大きかっただけに、余計に怒りを覚えている。こうなれば、政治に一喜一憂せず頼らないあり方、徹底した不服従の闘いしかないと考えている。

■金城実

筑紫哲也が阿波根昌鴻の取材をしていた。阿波根昌鴻はやられるのも同情されるのも嫌いだった。元気が出る存在だった。

安重根や尹東柱などを含め、抵抗の文化史を共有することが必要ではないか。

■辛淑玉

沖縄と朝鮮は、「大衆が敵になる」という共通点がある。民主党は、野党時には善人のフリをしておきながら、政権を取ったらそういった存在を一気に切り捨てた。政治を動かしていくことは重要だ。

■石川文洋

復帰以前には復帰したかったが、今では独立した方が良いと思っている。世界にもそのようなところはあり、決して絶縁ということにはならない。経済的にどうなるかわからないが、人間はいろんなところで生きている。空いた土地で芋を育ててもいい。こうすることで、日本と対等にものが言えるようになる。

独立すれば、沖縄に戻って何かの役に立とうと思う。日本の心のよりどころになるかもしれない。何かあれば喧嘩も辞さない。

■鎌田慧

東北地方では、人を喰うのは決して珍しいことではなかった(人を喰った者の眼は「異様に輝く」と言われていた)。今でも冗談ではなく、原子力発電所の建設で農地を追われて野垂れ死にする人もいる。辺野古において、「イヤだ」というのに土地や海を奪うのはファシズムだ。

■金城実

昨日(8/6)、芸術面についての討論会があったが、政治との乖離が大きい。芸術と政治がどう絡んだか、もっと考えるべきだ。メキシコのシケイロスは、レーニン平和賞の受賞金をベトナムのホー・チ・ミンに送ったことがあった。米国と闘えという意味だった。

■鎌田慧

(会場から、地元に密着しない運動は駄目だ、このような集会に出るだけという方法も無意味だという意見があった。それに対して)

何もしない、無関心というのが批判されるべきなのであって、何か動く人に対し、効果的でないとかつまらないとか糾弾するのは駄目だ。運動が成熟してくると運動ニヒリズムは必ず出てくるもので、それは運動を分断するものでしかない。自分の地域でなくてもよいし、その経験を他の地域にも生かすことができる。タコつぼ的な地域密着型の運動が必ず勝つというものでもない。

■金城実・下駄踊り

既にかなり酔っていた氏が、得意の「下駄踊り」を披露した。三線は知花昌一。

会場で、金城実の小品を「半額」で販売していた。ひとつ入手して、署名をいただいた。

●参照

○豊里友行『彫刻家 金城実の世界』、『ちゃーすが!? 沖縄』

○金城実『沖縄を彫る』

○「官邸前意思表示~『県外移設』の不履行は絶対に認めない!」Ust中継

○『ゆんたんざ沖縄』

○坂手洋二『海の沸点/沖縄ミルクプラントの最后/ピカドン・キジムナー』

○『けーし風』ディエン報告

○鎌田慧『沖縄 抵抗と希望の島』

○鎌田慧『抵抗する自由』

○鎌田慧『ルポ 戦後日本 50年の現場』

○六ヶ所村関連の講演(菊川慶子、鎌田慧、鎌仲ひとみ)

○前田俊彦『ええじゃないかドブロク』(鎌田慧『非国民!?』)

○野中広務+辛淑玉『差別と日本人』

○石川文洋の徒歩日本縦断記2冊

○石川文一の運玉義留(ウンタマギルウ)