息子が飼っていたカブトムシ。またクヌギの樹に戻そうという話になって、市川市の北の方にある森林に出かけることにした。真間あたりの森林にはスダジイやクスノキなどの常緑広葉樹が多くて好きなところだが、今回はもう少し北、堀之内貝塚の雑木林まで足を延ばした。北総線の北国分まで電車を乗り継いで、そこから10分ほど歩くと、木々で鬱蒼としている場所に着く。片手には、愛用の『葉で見わける樹木』(林将之、小学館)。

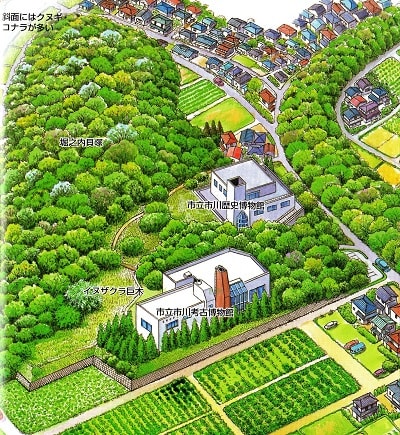

『発見・市川の自然』(市川市、2006年)より

林の中を歩いていくと、ヒノキや白い縦じまのイヌシデが目立つ。クヌギもあった。オスのカブ君とメスのカブちゃんをクヌギの幹に放す。元気に上へ上へと歩いていった。これで夜中のガサガサいう音とも、腐葉土の臭いともおさらばだ。

イヌシデ

カブちゃん

カブ君

カブ君は凄い勢いで上を目指す

気が付くと蚊が異様に多く、子どもたちの手足には無数の刺された跡があった。ムヒを塗って、蚊のいない公園でおにぎりを食べ、市川歴史博物館と市川考古博物館を覗く。考古博物館の前には、貝塚跡の一部をなす大きな広場があり、イヌザクラやムクノキの大木がある。地面に落ちている葉から上を見上げて探すと、クヌギも、ヤマボウシもあった。

イヌザクラの大木

ムクノキの大木

セミの抜け殻とともに落ちていたヤマボウシの葉

クヌギの葉と特徴的な形の実

クヌギの幹はニョキニョキ上に伸びる

さて帰ろうと坂を下りはじめたところで、息子が脱皮前のセミを見つけた。大仕事はいつだろう。