ここのところ、通勤時にセシル・テイラーを聴く。いや別に、奇を衒っているわけでも、過激派でもない。上が100を切るような低血圧のため朝が弱く(ということにしている)、むらっ気がある自分には、無理矢理にテンションを高めたほうが良いのだ。勤務先に着くころには多少は眼が血走っている。

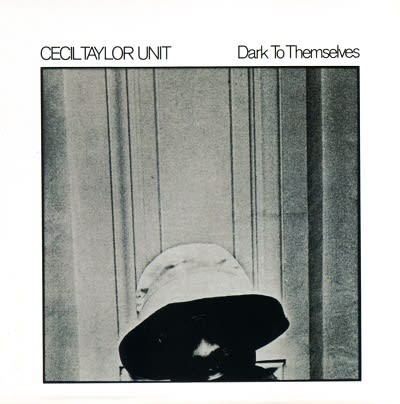

『Dark to Themselves』(Enja、1976年)。ラズウェル細木の漫画で、ジャズ喫茶に来たおとなしい客を椅子に縛り付けてこのディスクを聴かせるシーンがあるが、実際のところ、かなり構造的で聴きやすい。ソロはラフェ・マリク(トランペット)、デイヴィッド・S・ウェア(テナーサックス)、ジミー・ライオンズ(アルトサックス)の順に回され、それぞれのソロの間、テイラーの強靭なピアノはそれを煽り、次第に前面に出ていく。その意味で構造的だ。そして最後のピアノソロは時に抒情的な和音さえ聴かせる。

ここでウェアの割れそうなテナーソロが果てしなく素晴らしいのだが、その後に出てくるライオンズも割を喰うわけでもなく存在感を発揮する。過小評価されているひとりである。

最後まで聴いて50分くらい、ちょうど丸の内に到着する。

先週あたり、CDプレイヤーの中身を『Fondation Maeght Nights Vol.2』(Fonac、1969年)に入れ替えた。日本では『Aの第2幕』として出された記録の2枚目にあたる。1枚目はLPで持っていて(フランス盤タイトル『Nuits de la Fondation Maeght』)、A面はテイラーとアンドリュー・シリル(ドラムス)とのデュオに近い。煽っているのはテイラーかシリルか、本当に血が沸騰する。そしてB面から2枚目の前半(LPならC面)にかけて、フロントでサム・リヴァース(テナーサックス、ソプラノサックス)とジミー・ライオンズ(アルトサックス)が参入してカオスを形成する。『Dark to Themselves』の構造化とは大きく様相が異なるところだ。その後、ふたたびテイラーのピアノソロ。

やはりリヴァース、ライオンズともに個性の塊であるから、俺が俺がである。それにしても、セシル・テイラーは何を聴いても素晴らしい。故・清水俊彦が、セシル・テイラーについてこのように書いている。

「こうして彼は奔流のような語り口で、扇動的で、刺戟的で、並はずれた音楽風土を現出させる。

それはインプロバイズされると同時に構成される音楽であり、自らが生まれる空間を構成し、破壊する音楽なのだ。」

『ブルーノートJAZZストーリー』(新潮文庫、1987年)所収

ところで、『Aの第2幕』は2枚続きのライヴ作だと信じ込んでいて、さっきWikipediaで調べてみると、なんと3枚組だった。この興奮を1.5倍にするためには、3枚目を探し出さなければならない。う~ん。

●参照

○セシル・テイラーのブラックセイントとソウルノートの5枚組ボックスセット

○イマジン・ザ・サウンド(セシル・テイラーの映像)