1970年、チリにおいてサルバドール・アジェンデによる社会主義政権が誕生した。自由選挙に基づくものであった。しかし、1973年、アメリカの支援とアウグスト・ピノチェト陸軍総司令官が率いる軍事クーデターにより打倒され、アジェンデは死んだ。ピノチェトの独裁政治は1990年の失脚まで続いた。

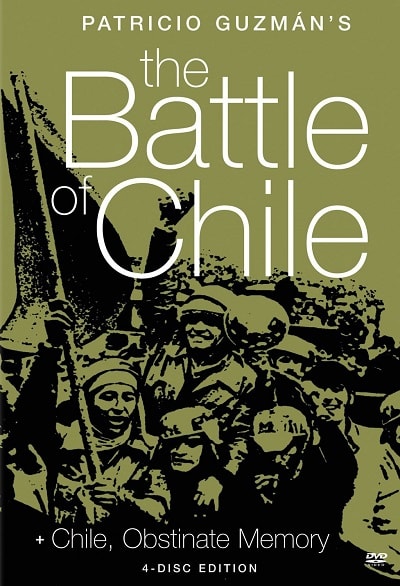

パトリシオ・グスマンによる3部作のドキュメンタリー『チリの闘い』(1975、77、79年)は民衆運動の盛り上がりと軍事クーデターに伴う白色テロまでを捉えた作品であり、また、『チリ、拭い去れない記憶』(1997年)はピノチェト時代が去った後にこのときのことを振り返った作品である。前者は今年(2016年)に日本公開され大きな話題になった。わたしは観に行く時間を捻出できず、英語版DVDを入手した。

『チリの闘い』は、確かにおそるべき強度を持った、力強いドキュメンタリーである。

アジェンデは鉱業部門などを国有化し、アメリカ資本の寡占状態を解消した。ずっと南米はアメリカの裏庭であり、富がごく一部の者にのみ集中する仕組みになっていた。自国の資源を取り戻そうとする動きはここだけの現象でもなく、21世紀になってからのベネズエラやボリビアに象徴される大きな揺り戻しにもつながっている(モラレスによる『先住民たちの革命』)。しかしこれは、新自由主義的な経済構造としても、また東西冷戦構造としても、アメリカにとっては看過できないことであった。

アメリカはCIAを通じてチリの運輸業界にカネを流して活動をボイコットさせ、経済の麻痺に追い込もうとする。国内では産業活動が打撃を受け、また食糧の供給も滞った。これに対し、アジェンデを支持する市民たちは、自前での物流、農家からの直販、産業ごとの連帯(すなわち労働組合というわけではない)などにより対抗する。

市民たちが経済社会を下から再構築しようとする力は大変なものだ。もちろん反対派もノンポリもいた。しかし、雑踏や集会において、何かの組織の専従というわけでもない市民が自らの考えを臆することなく話す空気には、シニカルに視る・視られるの要素は見当たらない。

軍部とアメリカはこれを力で押しつぶした。ついに1973年9月11日、アジェンデは軍部による攻撃の中で亡くなる。アルンダティ・ロイ『帝国を壊すために』や太田昌国『暴力批判論』においても強調される「もうひとつの9・11」である。そしてアジェンデを支持した数千人の市民たちはその場で殺され、あるいは連れ去られて(行方不明)、亡き者となった。映画でも、第1部の最後および第2部の最初に、カメラに向かって軍が発砲し、カメラマンが亡くなる瞬間が記録されている。

このクーデターと白色テロ、独裁時代のはじまりが、『チリの闘い』に記録されている。DVDに収録されているグスマンへのインタビューによれば、マドリッドで映画を勉強したグスマンは祖国に戻り、この騒乱を記録しようと決め、4-5人のメンバーで秘密裡に撮影を開始した。フィルムは限られているため、プロットも練った上で20-25時間の撮影を行い、現像した。投獄されたが釈放後ストックホルムに逃れ、その後、おじなどがスウェーデン大使館の荷物だと偽って船便でフィルムを荷出し、3か月後、グスマンのもとにすべて無傷で届いたのだという。なお、80年代には、ミゲル・リティンがピノチェト政権下のチリに潜入してもいる(G・G・マルケス『戒厳令下チリ潜入記』)。現在よりは監視体制が緩かったのかもしれないが、命を懸けたうえでの奇跡であったということができる。グスマンはパリからハバナへと移り、そこで編集作業を行った。第1部、第2部のあと、精根尽き果てたようになり、2年を置いて第3部を制作している。尋常ならざる密度と強度は当然のことでもあった。

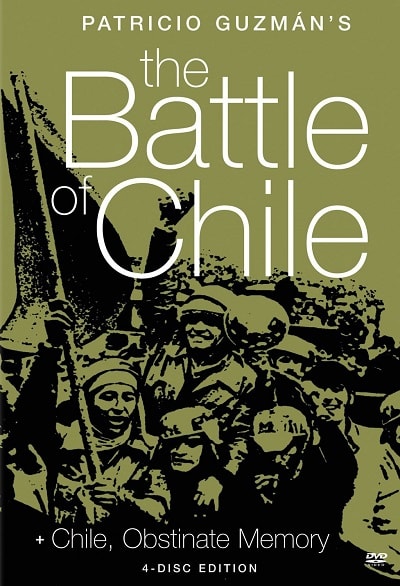

「9・11」から23年を経て、ピノチェト時代も去ったあと、グスマンはチリに戻り、『チリ、拭い去れない記憶』を撮る。『チリの闘い』はピノチェト政権下では上映禁止、このときもまだ配給するリスクを取る者はなかった。グスマンは、生き残った者たちにフィルムを見せる。かれらの口からは、あれは自分だ、あれは誰それだ、あれは行方不明だ、との切実な証言が次々に出てくる。また、当時をあまり知らぬ若者たちにもフィルムを見せる。誰もが自国の歴史に直面し、涙を流している。一方、ピノチェトがやったことは内戦の回避や経済不況の打開であり良かったことだとの発言もある。そのような、命を天秤にかけようとする誘惑はどの時代にもあるものに違いない。ちょうど、米軍の空爆による無関係な者の犠牲を「コラテラル・ダメージ」だと位置付けたり、日本への原爆投下が戦争終結を早めたのだとみなしたりするように。

ピノチェトは失脚してから渡った英国から戻り、グスマン判事(監督とは別人)に追い詰められるが、最終的には判決が下される前に死んでしまう。2006年、ごく最近のことである(ドキュメンタリー『将軍を追いつめた判事』)。グスマンの『光のノスタルジア』(2010年)および『真珠のボタン』(2015年)は決して歴史の総括ではない。歴史を捉えなおす過程としての映画だということができるのではないか。

●参照

パトリシオ・グスマン『真珠のボタン』(2015年)

パトリシオ・グスマン『光のノスタルジア』(2010年)

G・G・マルケス『戒厳令下チリ潜入記』、ドキュメンタリー『将軍を追いつめた判事』