鞆の浦の観光鯛網漁はばら祭りと並んで福山市の大きなイベントである。5月20日(日)までは毎日、そして26日(土)27(日)は特別に開催される。鯛網の歴史は相当古いことが「鞆今昔物語 / 表精おもてまさし(非売品 昭和四十九年)」に詳しく書かれてある。

鞆漁業小史

備陽六郡志の編輯者は〝宝永八年(一七一一)の年、鞆の津一帯には二百隻の漁船がいた〟……と記述されていた。これを今日(昭和四十八)の実情に照らし合せると、御幸町(原村)の海岸と旧鞆町の原、江の浦の海岸、平町では元平村であった焚場、西の浜、平全区に亘って小さな漁船が、或は鞆港の浜辺に蝟集し、或は諸々に散在していたものと想像されるのである。

…鞆の宝永八年は、福山城においてはこの年を一四年遡る年に水野家が断絶して居り、そのあと一一年間を松平家が治め、ようやく昨年のこと、下野の宇都宮から転封されて来た安(ママ)部正邦公(阿部家の初代殿様)の時代に入ったばかりの年代であった。

この時、鞆では福山藩の外港として物資の集散を一手に引受けた観があり、富商大阪屋平左衛門を筆頭に、約二〇軒あまりの問屋筋が鞆港の周辺にひかえ、積荷の揚げおろしに多くの仲士たちは雑踏を極め、また一方では保命酒の中村生玉堂の店先も、鞆名産をあがのう人々で繁昌し、ほか積荷の順番を待つ船頭、舟子たちが海上生活の精進落しをこの際とばかりに有磯町にしけ込んで居たので、鞆女郎で有名な有磯町も大いに繁昌し、二百隻の漁船がセッセと運んで来る魚も殆んどが鞆町内で捌けて仕舞うほどの盛況ぶりで、残りは福山城下町へ生簀船で運ばれた……という。

…宝永年間の鞆漁業者たちが操作した一本釣り漁業は、春四、五月ともなれば鱚きすや目張めばるを、地曳網では鰈かれい、鯛たい、鰆さわら、青箭魚さごしなどが、相当量も捕獲された。夏から秋、初冬にかけての一本釣りは、河豚ふぐ、鯔ぼら、穴子あなご、こち、鮃ひらめなどで漁獲量を増し、地曳網はそれらの外に鰕えび、蛸たこ、鱧はも、蟹かに、虎魚おこぜなどを加え沢山の魚が幼稚な釣具や網船ながら生計を維持するだけの収入はあった模様である。

今日、唐船とうせんという地名が走島に残っているのは、当時の名残りであってその昔、唐船千軒と言われ、繁華を極めていたのが一夜の大地震と大津波のために人々は死滅し、無人の島になりその状態が約二百年も続いた。福山城を築いた水野勝成公は、入城三年ののち領内を巡視して無人の走島を知り早速、鞆の要害下の札所に高札を掲げた。たまたま讃岐の琴平宮に参詣しての帰路、鞆に立ち寄った沼隈郡、常石の住人、村上志摩守しまのかみの長男、太郎兵衛は、高札の趣意が「永住の者に島を与える」とあるのを見て早速福山城に名乗り出た。

その結果、走島の他に属島として、宇治島、袴島、鍛冶島を下賜されたので家臣を四ヶ族引連れ、第二の走島開拓に乗り出したのであった。それは元和九年(一六二三)三月のことで、昭和四十八年を遡る三五〇年の昔に当る。太郎兵衛の子孫は走島の庄屋として代々、太才治を名乗った。島に移住して八八年を経過する宝永八年(一七一一)に福山藩に提出した差出帖には次のような報告書の内容が記載されている。

二八軒、一四七人、牛九頭、船八隻、「山三合海六合田畑一合の村」……と言うのがそれである。これを見ると、八八年間に二三戸しか増えていない勘定になる。次に安永四年(一七七五)三月には、城主阿部正倫公(四代目)あてに村上太才治から「先祖覚書」なるものを長い報告書で差出している。その一節には「水野家初代より島を賜わり、長いあいだ無税であったが水野家断絶ののち、岡山藩より多額の課税を申付けられ、田畑のない走島としては困窮し、止むなく鯛網で鯛をすくい、山の松葉をかき集めて塩浜に売り出し、ようやく渡世致し候」と結んでいる。

村上家が走島に移住して一五〇年後に至って、七代目太才治の代に始(ママ)めて鯛網の事績が登場している。…その当時豊後水道から瀬戸内海に入りこんだ鯛の群れが、陽暦の四月始めから約一ヶ月のあいだ、走島や仙酔島周辺の浅瀬に産卵のため接近していた模様である。

村上家七代の太才治は、納税対策として産卵期の鯛に目をつけ、地曳鯛網なるものを考案した。それが備後の鯛網漁業のはじまりである。その後、弘化、嘉永のころ村上家十二代の庄屋太郎兵衛が浅瀬に寄りつかなくなった鯛を捕獲するため、地曳鯛網に種々の改良を加え、沖鯛網と後代で呼ばれた、「しばり網」を考案して、備後灘、燧灘を泳遊する鯛取りに大いに成果を上げた。…

その鯛網事業には多額の資金と大勢の人手を必要とした。明治に入り走島庄屋の家運衰退のあとを引継いだのが鞆平の漁業者たちであった。まだ平村と言われた明治二〇年(一八八七)ごろ平漁業の実力者、本瓦清兵衛、藤本清助、表政七ら併せて一一軒の鯛の網元が発足し、一軒一船団として六〇人余りの舟子を必要としたので平全体では(寄島の阿倉と尾道周辺から人寄せる)七百人余りの総勢でもって広島県、岡山県、香川県に囲まれた水域で、春先四月に鯛取りのため、船戦ふないくさのような鯛網が展開され、時には漁業権確保のため、別章で記すような海上での一大乱斗…が引起されたのであった。…

福山藩初代藩主・水野勝成公の行った(鞆港防衛を念頭に置いた)漁業振興策は高く評価してよいだろう。結局無人島の尖閣問題と根っこは同じなのだ。伝統の鯛網漁が確立されるまでには様々な開拓者の苦難があったことを一市民として語り継いでいきたいと思う。

鞆漁業小史

備陽六郡志の編輯者は〝宝永八年(一七一一)の年、鞆の津一帯には二百隻の漁船がいた〟……と記述されていた。これを今日(昭和四十八)の実情に照らし合せると、御幸町(原村)の海岸と旧鞆町の原、江の浦の海岸、平町では元平村であった焚場、西の浜、平全区に亘って小さな漁船が、或は鞆港の浜辺に蝟集し、或は諸々に散在していたものと想像されるのである。

…鞆の宝永八年は、福山城においてはこの年を一四年遡る年に水野家が断絶して居り、そのあと一一年間を松平家が治め、ようやく昨年のこと、下野の宇都宮から転封されて来た安(ママ)部正邦公(阿部家の初代殿様)の時代に入ったばかりの年代であった。

この時、鞆では福山藩の外港として物資の集散を一手に引受けた観があり、富商大阪屋平左衛門を筆頭に、約二〇軒あまりの問屋筋が鞆港の周辺にひかえ、積荷の揚げおろしに多くの仲士たちは雑踏を極め、また一方では保命酒の中村生玉堂の店先も、鞆名産をあがのう人々で繁昌し、ほか積荷の順番を待つ船頭、舟子たちが海上生活の精進落しをこの際とばかりに有磯町にしけ込んで居たので、鞆女郎で有名な有磯町も大いに繁昌し、二百隻の漁船がセッセと運んで来る魚も殆んどが鞆町内で捌けて仕舞うほどの盛況ぶりで、残りは福山城下町へ生簀船で運ばれた……という。

…宝永年間の鞆漁業者たちが操作した一本釣り漁業は、春四、五月ともなれば鱚きすや目張めばるを、地曳網では鰈かれい、鯛たい、鰆さわら、青箭魚さごしなどが、相当量も捕獲された。夏から秋、初冬にかけての一本釣りは、河豚ふぐ、鯔ぼら、穴子あなご、こち、鮃ひらめなどで漁獲量を増し、地曳網はそれらの外に鰕えび、蛸たこ、鱧はも、蟹かに、虎魚おこぜなどを加え沢山の魚が幼稚な釣具や網船ながら生計を維持するだけの収入はあった模様である。

今日、唐船とうせんという地名が走島に残っているのは、当時の名残りであってその昔、唐船千軒と言われ、繁華を極めていたのが一夜の大地震と大津波のために人々は死滅し、無人の島になりその状態が約二百年も続いた。福山城を築いた水野勝成公は、入城三年ののち領内を巡視して無人の走島を知り早速、鞆の要害下の札所に高札を掲げた。たまたま讃岐の琴平宮に参詣しての帰路、鞆に立ち寄った沼隈郡、常石の住人、村上志摩守しまのかみの長男、太郎兵衛は、高札の趣意が「永住の者に島を与える」とあるのを見て早速福山城に名乗り出た。

その結果、走島の他に属島として、宇治島、袴島、鍛冶島を下賜されたので家臣を四ヶ族引連れ、第二の走島開拓に乗り出したのであった。それは元和九年(一六二三)三月のことで、昭和四十八年を遡る三五〇年の昔に当る。太郎兵衛の子孫は走島の庄屋として代々、太才治を名乗った。島に移住して八八年を経過する宝永八年(一七一一)に福山藩に提出した差出帖には次のような報告書の内容が記載されている。

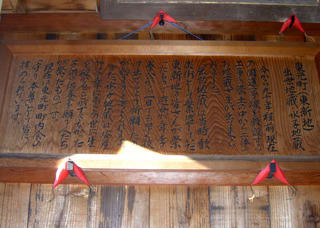

二八軒、一四七人、牛九頭、船八隻、「山三合海六合田畑一合の村」……と言うのがそれである。これを見ると、八八年間に二三戸しか増えていない勘定になる。次に安永四年(一七七五)三月には、城主阿部正倫公(四代目)あてに村上太才治から「先祖覚書」なるものを長い報告書で差出している。その一節には「水野家初代より島を賜わり、長いあいだ無税であったが水野家断絶ののち、岡山藩より多額の課税を申付けられ、田畑のない走島としては困窮し、止むなく鯛網で鯛をすくい、山の松葉をかき集めて塩浜に売り出し、ようやく渡世致し候」と結んでいる。

村上家が走島に移住して一五〇年後に至って、七代目太才治の代に始(ママ)めて鯛網の事績が登場している。…その当時豊後水道から瀬戸内海に入りこんだ鯛の群れが、陽暦の四月始めから約一ヶ月のあいだ、走島や仙酔島周辺の浅瀬に産卵のため接近していた模様である。

村上家七代の太才治は、納税対策として産卵期の鯛に目をつけ、地曳鯛網なるものを考案した。それが備後の鯛網漁業のはじまりである。その後、弘化、嘉永のころ村上家十二代の庄屋太郎兵衛が浅瀬に寄りつかなくなった鯛を捕獲するため、地曳鯛網に種々の改良を加え、沖鯛網と後代で呼ばれた、「しばり網」を考案して、備後灘、燧灘を泳遊する鯛取りに大いに成果を上げた。…

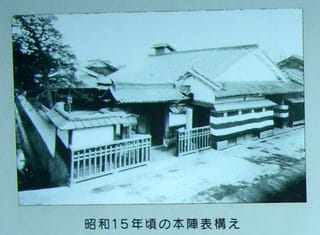

その鯛網事業には多額の資金と大勢の人手を必要とした。明治に入り走島庄屋の家運衰退のあとを引継いだのが鞆平の漁業者たちであった。まだ平村と言われた明治二〇年(一八八七)ごろ平漁業の実力者、本瓦清兵衛、藤本清助、表政七ら併せて一一軒の鯛の網元が発足し、一軒一船団として六〇人余りの舟子を必要としたので平全体では(寄島の阿倉と尾道周辺から人寄せる)七百人余りの総勢でもって広島県、岡山県、香川県に囲まれた水域で、春先四月に鯛取りのため、船戦ふないくさのような鯛網が展開され、時には漁業権確保のため、別章で記すような海上での一大乱斗…が引起されたのであった。…

福山藩初代藩主・水野勝成公の行った(鞆港防衛を念頭に置いた)漁業振興策は高く評価してよいだろう。結局無人島の尖閣問題と根っこは同じなのだ。伝統の鯛網漁が確立されるまでには様々な開拓者の苦難があったことを一市民として語り継いでいきたいと思う。