■年に一度?のイベント■

昨年も同時期に我が家の家族3人が揃ってのハイキングを企画したが、今年も同様にチャレンジの機会を得た。向かった先は滋賀県の琵琶湖畔にそびえる比良山系の蓬莱山(ほうらいさん)というところだ。一般にはスキー場で有名な「びわ湖バレイ」の山といった方が通りがよいかも知れない。

スキー場としては僕が嫌いなタイプなので、余程のことでもない限り訪れることはないだろうけど、「ハイキングの山」としては写真で見る限り、頂点の尾根筋には高い樹木が無くて琵琶湖が一望できる絶景に思え、魅力あるモノとして捉えていたから、「是非一度…」と考えていた。

しかし、同時に楽しみにしていた紅葉の状況は、秋本番になって以降も気温が高めに推移しているせいで遅れ気味。本来なら絶好の時期であったのも関わらず、ハイキング前日の紅葉情報ではまだ「色づき始め」の状況だったので、あまり期待は出来そうになかった。

何はともあれ標高は1174mなので、今までに登った山の中では最高峰になるし、琵琶湖畔からの標高差もかなりあるので、登坂の角度も急のようだ。よって今までで一番キツイ登りになることが予想される。

■小女郎谷■

蓬莱山を目指すには何パターンかあるが、我ら親子3人がたどったコースは小女郎谷(こじょろうだに)に沿って上るコースだ。

まずはJR湖西線「蓬莱駅」あたりからアプローチが始まった。国道161号線、湖西道路と順に超えたところからがコースの入り口だが、左手に棚田を見ながら真っ直ぐに標高を稼いでゆく。

コースの始めは棚田を整備するための車が入れるように、道は舗装されており、趣に欠ける。

その最中に事件が発生。途中で購入したオニギリなどの弁当類を車中に忘れてきたことが発覚したのだ。しかし、ここまで結構な距離に到達していたので、引き返すには時間が掛かりすぎる。幸いにも頂上付近ではスキー場が「紅葉祭」を開催しているので「そこで食べれば何とかなる。」との判断をし、そのまま昇って行くことにした。

しばらく行くと堰堤があり、その脇を抜けるとコースが変化があり、本格的?なハイキングコースへと変化する。

流れを横に見ながら谷沿いを歩いてゆくが、コースは次第に荒れ始めてくる。

ただし、コースの要所には赤テープが撒かれているので迷うことはない。

途中にある、「薬師の滝」は一息つけるスポットだ。

高度を上げるにつれてスポット的にだが、紅葉が始まっている部分に差し掛かるので目の保養にもなる。

そして最終区間は、雨水の浸食を受けて土が流され、両手をついて這い上がる部分もでてくる。何とかそこを抜けると一帯に樹木はなくなって笹原に変わり、急に視界が広がる。そこが分岐点である、小女郎峠だ。

■山頂の稜線■

ハードな登りに加え、自身のオーバーウェイトのために途中で足がつってしまったボクは遅れていたが、峠を左に折れた小高い部分で妻と子供が到着を待っており、動かない脚でそこに急行する。

そこには家族と共に地蔵さんが待っていた。

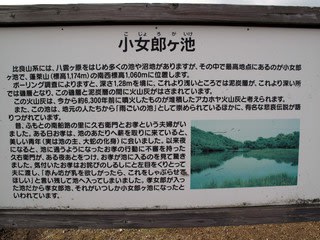

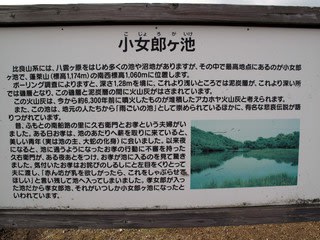

一旦峠に戻って左に折れると僅かな距離で伝説の池=小女郎ヶ池に到達する。

再び峠に戻り左折すると、この近くでは最高峰の蓬莱山へと向かうルートになる。この辺りからの景色は絶景だ。ややガスがかかり気味で紅葉も中途半端な状態であってもこの景色なら、条件が整えば「さぞや…。」と、つい想像してしまう。

なだらかな稜線を伝って登り詰めた先が、本日の最高点だが、途中でまた足がつってしまう。

しばしの休憩後、重い足を引きずり、目指すは頂点だ。

■ピーク周辺■

またもや妻と子供に遅れをとりつつも、ようやく頭頂部に到達。そこで三角点を確認し、少しの間、周囲を散策をする。

散策もソコソコに、ここまで何も食わずで来た我ら家族が目指すのは当然山頂のレストランだが、トラブルが発生!。何と手前側のレストランが閉まっていたのだ。

協議の結果、山頂で何も食えないのなら、以降のルートは諦めてゴンドラに乗って退散ということになったのだが、歩き進む内に奥側のレストランが運良く営業しているのを発見し、安堵する。

そして家族3人で雪崩れ込んでゆく。

このレストランでは、バイキングのメニューが豊富なうえに味も良かったので、ここまでやっとの思いで消費したカロリーを補うどころか、それを超えるペースで食いに食ってしまった。

■キタダカ道■

食事を終えると、レストラン前の木道を降りてゆき、最下部に到達したところからハイキングコースに入り、まずは道標に従って「クロトノハゲ」という、何だか理解のできない名の分岐点を目指す。

クロトノハゲまでは上空が開けて明るい雰囲気が漂っていたが、分岐から先は杉木立が茂る、暗ーい雰囲気の峠道になる。この道を「キタガタ道」という。

前述のクロトノハゲもそうだが、このキタガタ道も「北方」か「北潟」という漢字がありそうなところをワザとカタカナ表記しているのは、何か理由がありそうなのだが、ネット検索ではとうとう解らず仕舞いだった。

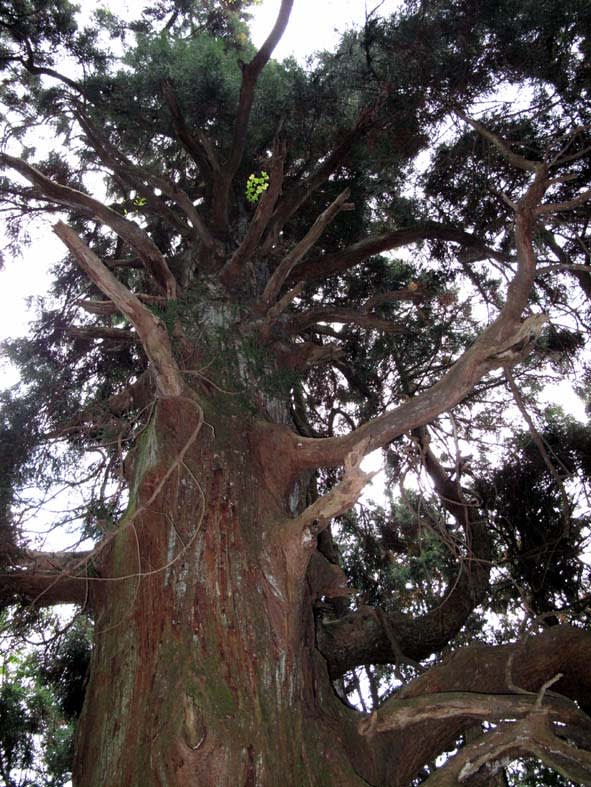

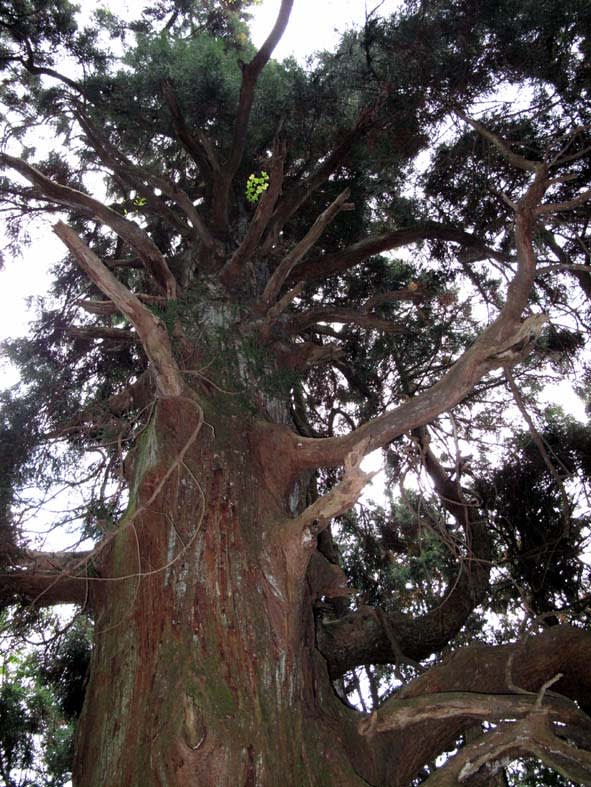

そしてその薄暗い道の途中に鎮座ましますのが「天狗杉(てんぐすぎ)」だ。天狗杉という名は全国各地にあるようだが、その多くが天狗伝説との関連が由来のようで、この杉も背景は同様だ。

ここの天狗杉を調べてみると樹齢数百年~千年越えまで諸説あるようだ。いずれにしてもこの木の上に天狗が住んでいたという雰囲気が漂っているが、神秘性があるだけにこの周りにしめ縄でもすれば、ご神木にも思えてくる立派な古木だった。

天狗杉から先もジグザグに山を縫う道をひたすら下り続け、下りルートに入ってから約二時間ほどで駐車場に到着した。

■登り終えて…■

事前の予測以上に小女郎谷沿いのコースにはキツイ部分が多く、そこで痛めてしまった足を途中からは、半ば引きずりながら歩いていた。原因は運動不足とそれによるオーバーウェイトだということは自分にもよく理解できている。

しかし、道中では痛みに耐えながら「こんな所に来るんじゃなかった。」と何度か思ったはずなのに、自宅に戻ると「またどこかに登りたい。」と思っている自分が居る。それは、こんなザマでもボクがハイカーの末席に座っているから来た心理なのだろうか?。

いずれにせよ家族で登る山は達成感が共有できてとても楽しい。とは言うものの、ボクよりはるかにペースの速い妻と子供の足を引っ張ってしまった事実は「オヤジの面目丸つぶれ」で恥ずかしさの極みだ。この楽しさを続けるために、これまで何度言ったか判らないが、「痩せて鍛えねば…。」と真剣に思う今日この頃なのである。

昨年も同時期に我が家の家族3人が揃ってのハイキングを企画したが、今年も同様にチャレンジの機会を得た。向かった先は滋賀県の琵琶湖畔にそびえる比良山系の蓬莱山(ほうらいさん)というところだ。一般にはスキー場で有名な「びわ湖バレイ」の山といった方が通りがよいかも知れない。

スキー場としては僕が嫌いなタイプなので、余程のことでもない限り訪れることはないだろうけど、「ハイキングの山」としては写真で見る限り、頂点の尾根筋には高い樹木が無くて琵琶湖が一望できる絶景に思え、魅力あるモノとして捉えていたから、「是非一度…」と考えていた。

しかし、同時に楽しみにしていた紅葉の状況は、秋本番になって以降も気温が高めに推移しているせいで遅れ気味。本来なら絶好の時期であったのも関わらず、ハイキング前日の紅葉情報ではまだ「色づき始め」の状況だったので、あまり期待は出来そうになかった。

何はともあれ標高は1174mなので、今までに登った山の中では最高峰になるし、琵琶湖畔からの標高差もかなりあるので、登坂の角度も急のようだ。よって今までで一番キツイ登りになることが予想される。

●中央上部のピークが蓬莱山山頂付近●

■小女郎谷■

蓬莱山を目指すには何パターンかあるが、我ら親子3人がたどったコースは小女郎谷(こじょろうだに)に沿って上るコースだ。

まずはJR湖西線「蓬莱駅」あたりからアプローチが始まった。国道161号線、湖西道路と順に超えたところからがコースの入り口だが、左手に棚田を見ながら真っ直ぐに標高を稼いでゆく。

●コースの随所に解りやすい道標が立っている●

コースの始めは棚田を整備するための車が入れるように、道は舗装されており、趣に欠ける。

その最中に事件が発生。途中で購入したオニギリなどの弁当類を車中に忘れてきたことが発覚したのだ。しかし、ここまで結構な距離に到達していたので、引き返すには時間が掛かりすぎる。幸いにも頂上付近ではスキー場が「紅葉祭」を開催しているので「そこで食べれば何とかなる。」との判断をし、そのまま昇って行くことにした。

●コースの序盤●

しばらく行くと堰堤があり、その脇を抜けるとコースが変化があり、本格的?なハイキングコースへと変化する。

●途中でコースの表情が変わってくる●

流れを横に見ながら谷沿いを歩いてゆくが、コースは次第に荒れ始めてくる。

●コース上にはガレ石が増えてくる●

ただし、コースの要所には赤テープが撒かれているので迷うことはない。

●随所にある赤テープ●

途中にある、「薬師の滝」は一息つけるスポットだ。

●名勝?「薬師の滝」●

高度を上げるにつれてスポット的にだが、紅葉が始まっている部分に差し掛かるので目の保養にもなる。

●「一面に赤く」とまでいかないのが惜しい●

そして最終区間は、雨水の浸食を受けて土が流され、両手をついて這い上がる部分もでてくる。何とかそこを抜けると一帯に樹木はなくなって笹原に変わり、急に視界が広がる。そこが分岐点である、小女郎峠だ。

●小女郎峠の道標●

■山頂の稜線■

ハードな登りに加え、自身のオーバーウェイトのために途中で足がつってしまったボクは遅れていたが、峠を左に折れた小高い部分で妻と子供が到着を待っており、動かない脚でそこに急行する。

●笹原の丘?へのアプローチ●

そこには家族と共に地蔵さんが待っていた。

●稜線のアチコチにもある地蔵さん●

一旦峠に戻って左に折れると僅かな距離で伝説の池=小女郎ヶ池に到達する。

●伝説の説明●

●小女郎ヶ池●

再び峠に戻り左折すると、この近くでは最高峰の蓬莱山へと向かうルートになる。この辺りからの景色は絶景だ。ややガスがかかり気味で紅葉も中途半端な状態であってもこの景色なら、条件が整えば「さぞや…。」と、つい想像してしまう。

●山頂からの眺望(=眼下に広がるのは琵琶湖)●

なだらかな稜線を伝って登り詰めた先が、本日の最高点だが、途中でまた足がつってしまう。

●足がつった時点で振り返ると、そこにも絶景が…●

しばしの休憩後、重い足を引きずり、目指すは頂点だ。

●尾根筋の先に見える頂点が蓬莱山●

■ピーク周辺■

またもや妻と子供に遅れをとりつつも、ようやく頭頂部に到達。そこで三角点を確認し、少しの間、周囲を散策をする。

●標高1174mの三角点●

●石積みの祠●

散策もソコソコに、ここまで何も食わずで来た我ら家族が目指すのは当然山頂のレストランだが、トラブルが発生!。何と手前側のレストランが閉まっていたのだ。

協議の結果、山頂で何も食えないのなら、以降のルートは諦めてゴンドラに乗って退散ということになったのだが、歩き進む内に奥側のレストランが運良く営業しているのを発見し、安堵する。

●危うく乗りかけた”楽ちん”なゴンドラ●

そして家族3人で雪崩れ込んでゆく。

●営業中のレストラン●

●バイキング形式でメニューも豊富●

このレストランでは、バイキングのメニューが豊富なうえに味も良かったので、ここまでやっとの思いで消費したカロリーを補うどころか、それを超えるペースで食いに食ってしまった。

■キタダカ道■

食事を終えると、レストラン前の木道を降りてゆき、最下部に到達したところからハイキングコースに入り、まずは道標に従って「クロトノハゲ」という、何だか理解のできない名の分岐点を目指す。

●クロトノハゲへの道標●

●序盤はなだらか●

クロトノハゲまでは上空が開けて明るい雰囲気が漂っていたが、分岐から先は杉木立が茂る、暗ーい雰囲気の峠道になる。この道を「キタガタ道」という。

前述のクロトノハゲもそうだが、このキタガタ道も「北方」か「北潟」という漢字がありそうなところをワザとカタカナ表記しているのは、何か理由がありそうなのだが、ネット検索ではとうとう解らず仕舞いだった。

そしてその薄暗い道の途中に鎮座ましますのが「天狗杉(てんぐすぎ)」だ。天狗杉という名は全国各地にあるようだが、その多くが天狗伝説との関連が由来のようで、この杉も背景は同様だ。

ここの天狗杉を調べてみると樹齢数百年~千年越えまで諸説あるようだ。いずれにしてもこの木の上に天狗が住んでいたという雰囲気が漂っているが、神秘性があるだけにこの周りにしめ縄でもすれば、ご神木にも思えてくる立派な古木だった。

●天狗杉(てんぐすぎ)●

天狗杉から先もジグザグに山を縫う道をひたすら下り続け、下りルートに入ってから約二時間ほどで駐車場に到着した。

●コース終点の道標●

■登り終えて…■

事前の予測以上に小女郎谷沿いのコースにはキツイ部分が多く、そこで痛めてしまった足を途中からは、半ば引きずりながら歩いていた。原因は運動不足とそれによるオーバーウェイトだということは自分にもよく理解できている。

しかし、道中では痛みに耐えながら「こんな所に来るんじゃなかった。」と何度か思ったはずなのに、自宅に戻ると「またどこかに登りたい。」と思っている自分が居る。それは、こんなザマでもボクがハイカーの末席に座っているから来た心理なのだろうか?。

いずれにせよ家族で登る山は達成感が共有できてとても楽しい。とは言うものの、ボクよりはるかにペースの速い妻と子供の足を引っ張ってしまった事実は「オヤジの面目丸つぶれ」で恥ずかしさの極みだ。この楽しさを続けるために、これまで何度言ったか判らないが、「痩せて鍛えねば…。」と真剣に思う今日この頃なのである。