都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

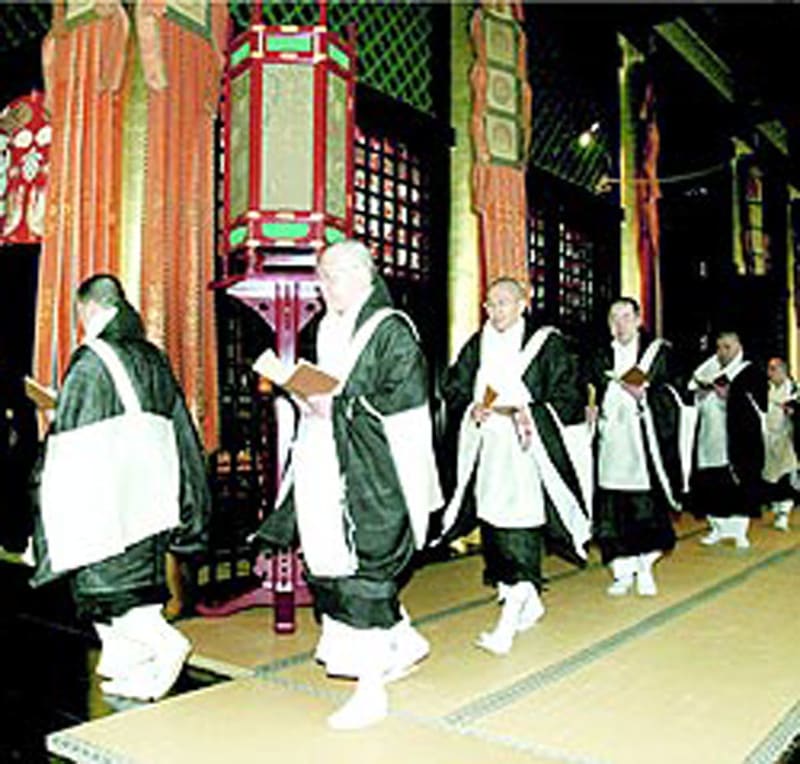

昔は、疱瘡(ほうそう)にかかると、「あばた」が残って一生醜い顔のままになることが多かったのです。この「あばた」という言葉は、「頞浮陀(あぶだ)」のことといわれ、サンスクリット語(梵語)のアルブダ(痘痕の意)が訛ったものだそうです。最初は僧侶たちの間で使われていた言葉だが、江戸中期には一般でも用いられるようになりました。「好きになればアバタもえくぼ」の上の部分が省略された言葉なのです。

昔は、疱瘡(ほうそう)にかかると、「あばた」が残って一生醜い顔のままになることが多かったのです。この「あばた」という言葉は、「頞浮陀(あぶだ)」のことといわれ、サンスクリット語(梵語)のアルブダ(痘痕の意)が訛ったものだそうです。最初は僧侶たちの間で使われていた言葉だが、江戸中期には一般でも用いられるようになりました。「好きになればアバタもえくぼ」の上の部分が省略された言葉なのです。

あばた【痘痕】

《(梵)arbudaの音写。皮膚の水疱(すいほう)の意》痘瘡(とうそう)が治ったあとの皮膚に残る小さなくぼみ。じゃんこ。

《(梵)arbudaの音写。皮膚の水疱(すいほう)の意》痘瘡(とうそう)が治ったあとの皮膚に残る小さなくぼみ。じゃんこ。

痘痕(あばた)も靨(えくぼ)

恋する者の目には、相手のあばたでもえくぼのように見える。ひいき目で見れば、どんな欠点でも長所に見えるということのたとえ。

辞書:大辞泉

えくぼ(えくぼ)【靨】

顔面に生じる皮膚のくぼみをいう。一般的には笑ったり、口角を後方に引き上げたりしたとき頬(ほお)にできるくぼみをいうが、頤(おとがい=下あご)や額(ひたい)にできる人もいる。頬の場合、口角の外側にある口角下制筋や笑(しょう)筋などが収縮してできる。笑筋は、えくぼ筋ともいう。笑筋は骨に付着しないで下層の筋膜におこり、皮膚の下に筋束をつくって走るが、皮膚に付着しているので皮筋(皮下筋)とよぶ。顔面の表情筋はすべて皮筋であり、顔のくぼみやしわをつくるが、とくに皮下に脂肪が多い柔らかい組織の部分に大きく作用する。えくぼが女性や子供によくできるのは、このためである。頸部(けいぶ)で下顎(かがく)から鎖骨あたりまで広がっている広頸筋は、頸部の筋膜と皮膚とに付着している皮筋で、口角を後方へ引いたり、下へ押し下げたりする働きをするが、同時に頸部に多数のしわをつくる。

顔面に生じる皮膚のくぼみをいう。一般的には笑ったり、口角を後方に引き上げたりしたとき頬(ほお)にできるくぼみをいうが、頤(おとがい=下あご)や額(ひたい)にできる人もいる。頬の場合、口角の外側にある口角下制筋や笑(しょう)筋などが収縮してできる。笑筋は、えくぼ筋ともいう。笑筋は骨に付着しないで下層の筋膜におこり、皮膚の下に筋束をつくって走るが、皮膚に付着しているので皮筋(皮下筋)とよぶ。顔面の表情筋はすべて皮筋であり、顔のくぼみやしわをつくるが、とくに皮下に脂肪が多い柔らかい組織の部分に大きく作用する。えくぼが女性や子供によくできるのは、このためである。頸部(けいぶ)で下顎(かがく)から鎖骨あたりまで広がっている広頸筋は、頸部の筋膜と皮膚とに付着している皮筋で、口角を後方へ引いたり、下へ押し下げたりする働きをするが、同時に頸部に多数のしわをつくる。

えくぼですが、外国人の場合大人になるとほとんどの人が出来なくなるようです。ですから、日本人のようにチャームポイントにはなっていないそうです。

ところで、日本人の何パーセントの人にえくぼが出るか知っていますか?

答えはゼロです。えくぼは出るものではなく、引っ込むものです。

したっけ。