都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

さよならを告げる。そろそろ終わりを迎えるかもしれない ……ということは互いに感じているなら、早く分かれたほうがいいと思うぜ

……ということは互いに感じているなら、早く分かれたほうがいいと思うぜ 。

。

グダグダ付き合って別れられなくなっちまったら、ともに不幸じゃあねえか 。だったら、さっさと分かれたほうがマシってことだろ

。だったら、さっさと分かれたほうがマシってことだろ 。相手から言われちまったらそれもいいよ。相手が言えねえんだったら、こっちが言う。

。相手から言われちまったらそれもいいよ。相手が言えねえんだったら、こっちが言う。

ようは、早く分かれたほうがいいってことだよ。一番駄目なのは、何と無く分かれるってことだよ 。ハッキリした前向きな別れのほうが、次にいきやすいだろ

。ハッキリした前向きな別れのほうが、次にいきやすいだろ 。振ろうと、振られようと、駄目だと思い始めたら、さっさと別れたほうがいいってことだよ

。振ろうと、振られようと、駄目だと思い始めたら、さっさと別れたほうがいいってことだよ 。

。

したっけ。

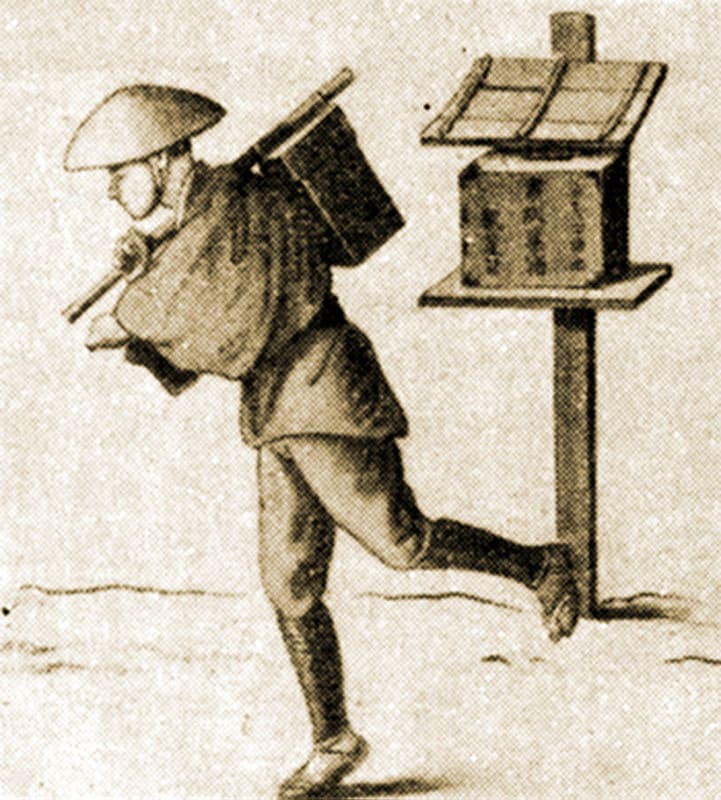

あの大きな笠は日除け、雨除けには大いに効果を発揮しそうなものです。

汽車も飛行機も自家用車もなかった江戸時代の厳しい徒歩 旅行には欠かせないものだったのでしょう。

旅行には欠かせないものだったのでしょう。

ところで、この「三度笠」という呼び名どこからきたのでしょうか。実はヤクザと

は何の関係もなく、江戸時代の飛脚制度に起源があるのです。

は何の関係もなく、江戸時代の飛脚制度に起源があるのです。

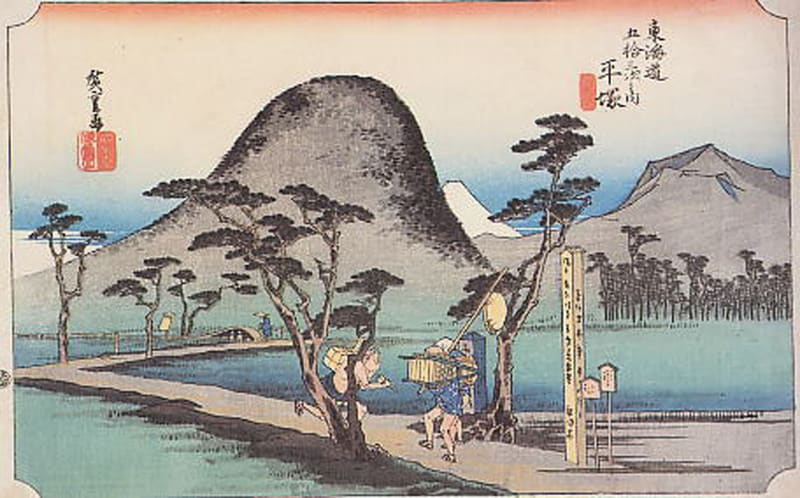

江戸時代には、五街道=東海道・中山道(なかせんどう)・甲州街道・日光街道・奥州街道(おうしゅうかいどう)=をはじめとして街道が整備され、宿場も発達して交通は大変便利になり、それとともに次第に郵便制度が発達してきました。

飛脚制度は、最初は各宿場を継送する継ぎ飛脚で、輸送一般を行う問屋(といや)が担当していましたが、やがて専門の飛脚問屋ができて、スピーディーに郵便を届けるようになりました。

この飛脚の中に「三度飛脚」というものがあります。これは大阪、江戸間を月に三度往復することからそう呼ばれるようになった飛脚です。

この飛脚の中に「三度飛脚」というものがあります。これは大阪、江戸間を月に三度往復することからそう呼ばれるようになった飛脚です。

郵便はなんといっても早く正確に届くことが大切です。その点、この三度飛脚は毎月決まった日に出発して、決まった日数で目的地に着く(江戸・大阪間を六日で往復したそうです。)のですから、大変喜ばれました。

この「三度飛脚」、頭に「菅笠(すげがさ)」をかぶっていたので、飛脚のかぶっているものと同じ形の笠を「三度笠」と呼ぶようになったのです。

なお、この三度笠は、てっぺんのとがった菅笠です。御馴染の股旅姿の旅人のかぶっている頂の平らな笠は「饅頭笠」と呼ばれていたのです。「饅頭笠」では映画のキャッチコピーにはなりませんね。「粋な合羽に三度笠」でなければ・・・。

なお、この三度笠は、てっぺんのとがった菅笠です。御馴染の股旅姿の旅人のかぶっている頂の平らな笠は「饅頭笠」と呼ばれていたのです。「饅頭笠」では映画のキャッチコピーにはなりませんね。「粋な合羽に三度笠」でなければ・・・。

したっけ。