● 久しぶりに文学、今話題の芥川賞受賞作『ひとり日和』青山七恵/河出書房新社を読んだ。

**電車は少しもスピードをゆるめずに、誰かが待つ駅へとわたしを運んでいく。** こうして静かにこの小説は終る。 上手い、そう思った。

**20歳の知寿(ちず)と71歳の吟子(ぎんこ)さんが暮らした春夏秋冬** 小説のプロットは本の帯のこの紹介文だけで充分だろう。

週刊ポスト(3/16号)の「著者に訊け」、青山さんはインタビューにこう答えている。**人間ひとりが基本・・・・なんでしょうね。ひとりが普通の状態で、そこに誰かが足し算されることもあれば、去って元に戻ることもある。(中略)自立してひとりになるには、自由も淋しさも全部引き受ける冷静な覚悟が要る。(後略)** そうなのだ、『ひとり日和』は著者のこの認識をそのまま素直に作品にしたものだ。

ヒロインの知寿はこう思う**わたしは思春期のころから、母の若々しさとかなれなれしさが、心の中ではいちいち気に障っていた。理解されないことではなく、理解されることがなんとなくいやなのだった。**

**すっぱり縁を切って、誰も、何もないところで一から出直したい。それでも、またそこで新しい関係が始まるのだろう。そして気がつくと終わりを迎えているのだろう。**

**頼れるのは自分の心と体だけだが、これもいまいち信用ならない。それでも、なんとか一人で、どうにかしなくてはいけないのだろう。**

**そうやって知っている人を入れ替えていく。知らない人の中に自分を突っ込んでみる。(中略)ただ、目が覚めるとやってきているその日その日を、一人でなんとかこなしていく。**

文学作品をこんな風にきざんでしまっては味も素っ気もなくなってしまうが、先に書いた「人間ひとりが基本」という認識がこのように繰り返されている。

親戚先のおばあさんの家で暮らした一年。失恋をして、仕事を変えて、また恋をして、自立していくヒロイン・・・。静かに物語りは終る、最初の一文によって。

『前川國男 現代との対話』

■ クレーメル(音楽に疎いので知らないが、内藤廣さんによると現代最高のヴァイオリン奏者だという)の言葉が紹介されている。

内藤さんは**作曲家を建築家と、現代音楽を現代建築と読みかえると、みなさんもお考えになることがあるかもしれません。** と紹介し、続けて**(前略)現代音楽の作品には、ただそれ自体のために存在し、外界に何の影響も与えないものが珍しくない。これは、そうした作品に価値がないというのではなく、むしろ逆です。(中略)私はそうした作品が鑑賞のために知的な理解力を要求し、聞くものの心を直接揺さぶり動かすにはいたらない、という理由によって、机の引きだしや図書館の中で埃をかぶっているのではないかと危惧している。(後略)**とクレーメルの言葉を読み上げている。

現代音楽についてのこの指摘はそのまま現代建築にもあてはまる、という内藤さんの指摘、その通りだと思う。私がこの文章で注目したのは下線をひいた部分だ。

「美」の知覚における知性と感性の問題。

「知的な理解力を要求し」とは知性による理解を求めるということ、「心を直接揺さぶる」を鑑賞者の側から捉えると感性によって知覚できるということ、と理解しても文意から外れないだろう。

創作者が作品を「美しい(すばらしいでもなんでもいいのだが)」と鑑賞者に感じさせるのに知性を求めるようではダメで、鑑賞者の感性でそのように感じさせることができなくてはいけない・・・という主張。

先日読んだ『美の構成学』で著者の三井さんは「美しさ」は数理的に分析できると指摘していた。「知性による美の把握」が構成学の前提だった。

知性と感性は同位にあって対をなす概念ではないのだろうか・・・両者の共同によって美を知覚するということではないのか・・・。

「美」って、なに?「美しい」ってどういうこと・・・。

● 前川國男は確かに近代建築の巨人だが、私は今までそれ程関心を寄せてはいなかった。だから2005年の暮れから翌年の3月まで東京ステーションギャラリーで開催された「モダニズムの先駆者 生誕100年・前川國男展」にも出かけなかった。「宿題の本」を読了した今そのことを後悔している、やはり観ておくべきだった。

この本はこの展覧会にさきがけて開催されたセミナーと会期中に行なわれた記念シンポジウムをまとめた記録集。錚錚たるメンバーが前川國男を語っている。どれも興味深い内容で、前川建築を読み解く上で大いに参考になると思った。とりわけ富永譲さんの「ル・コルビュジエの建築的プロムナードを越えて」と内藤廣さんの「建築に時間を取り戻すために」が印象的だった。

富永さんはコルビュジエと前川さんの作品の空間構成を比較して両者の共通点と相違点を建築家としての視点から論じている。

内藤さんは母親がピアノをやっていたので小学生のころから「神奈川県立図書館・音楽堂」と「東京文化会館」に月に二回ほど通っていたという。

松隈洋さんが**身近に手に入る素材を用いて、大地に根づき、時間の流れの中で成熟していくことのできる、簡素で明快な空間を作り出すこと(後略)**と前川さんの活動を評しているが、これはそのまま「建築に時間を取り戻さなくてはいけない」と主張する内藤さんにも当て嵌まる。

前川作品といえば、確か学生時代「プレモス」がまだ残っていると聞いて見学に行ったような曖昧な記憶がある。一般によく知られた作品を挙げるとしたら「東京文化会館」「東京都美術館」それに新宿東口の「紀伊國屋書店」あたりだろうか。どの作品も既に30年以上経過しているがいまだに健在、確かに時間の流れの中で成熟していくことのできる建築だ。

今度機会を見つけて前川建築を観察してみたい。

『前川國男 現代との対話』松隈洋 編/六耀社

● 繰り返しの「美学」 美学という語を深く考えないで使ってきた。改めて美学とは何かと自問するもよく分からない。広辞苑によると美学とは「自然・芸術における美の本質や構造を解明する学問」とある。新明解国語辞典にもほぼ同様の説明が載っている。

『美学への招待』佐々木健一/中公新書 には**学問としての美学とは、十八世紀半葉にヨーロッパで確立した、美と藝術(この本では芸術とは表記していない)と感性を論ずる哲学です。**と説明がなされている。

この本の美学に関する論考は、私には論理の展開がよく理解できなくて読了するのに時間がかかった。

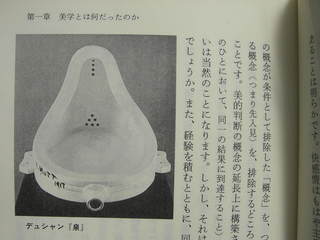

デュシャンの『泉』(写真)に関して著者は**何より重要なことは、藝術そのものが美的=感性的なものであるよりも、知的な性格を強めてきた、という事実に、解釈の概念は対応しています。たとえば、マルセル・デュシャンの『泉』(一九一七年)は、美的=感性的にはつまらない対象で、知的なレベルにしかその存在意義はありません。このような対象に対して美的体験の概念はまったく無力です。**と述べている。

藝術には感性で知覚されるものばかりではなく、知性によって知覚されるものがあって、『泉』はその一例だ、と理解できるだろう。先日私は「繰り返しの美学」について、これと同じ指摘をした。つまりそれは感性ではなく知性によって知覚される対象ではないかと。 この本は私の考えを整理するのに少し参考になった。

『美の構成学』三井秀樹/中公新書 で著者は構成学をこう説明している。**直感やインスピレーションといった従来の美化された芸術的方法論に頼るのではなく、構成学は造形における美の原理を普遍的な造形理論として、科学的な論理システムに組み込もうとした造形の科学であるといえよう。**

美の構造学は、「繰り返しの美学」を解くのに有効ではないか、そう思ってざっと読んでみた。第三章「造形の秩序」ではシンメトリーが「単純明快で形の美しさを演出する造形原理」としてとり上げられている。

シンメトリーは一般的には左右対称(鏡映、反射)のことと理解されているが、点対称(放射対象、回転)や平行移動、拡大縮小もその範疇だという。そしてこれらの二つの組み合わせ、三つの組み合わせを加えるとざっと十四種の組み合わせが生まれるという。

著者の次の指摘は実に興味深い。 **絵画や形(フォルム)そのものが美醜の対象となる構成やデザインでは、さまざまな造形要素を統合する統一の原理が作品やデザインのクオリティ(質)を決定する条件となる。つまり全体を構成するそれぞれの要素や原理は、共通性や多様性や変化をもっている。統一とはこの多様性を全体にまとめ、造形としての統一感を与えることである。(かなりの中略)人を引きつける全体の統一感がなければ作品やデザインとしては魅力のないものになってしまう。ユニティは造形のそれぞれの要素を繋ぎ全体をひきしめる力であり、コンセプトであるわけだ。造形表現は、このユニティをつくりあげるための作者の渾身の力をこめた創作のプロセスであるといいかえることができる。あるときは(中略)全面リズムのパターンで埋まった構成であるかもしれない。**

引用が長くなったが、ここに「繰り返しの美学」がきちんと説明されている。因みに以上の記述のあるページには「構成の原理と要素」を示す表が示されていて造形の秩序のひとつとしてリピティション(繰り返し)が挙げられている。

● リズムの右にリピティション(繰り返し)が載っている。

この本は大学の美学の講座のテキストとしてとり上げられることがあるらしい。案外必読本なのかもしれない・・・。

こんな本があることがわかった。しばらくは「美」「美学」に関する本も読むことになりそうだ。

● 2月のブログに登場した本たち。

1月と比べると少ない。多忙で読書にあまり時間が割けなかった。今週末は「宿題」の本を読まなくては・・・。