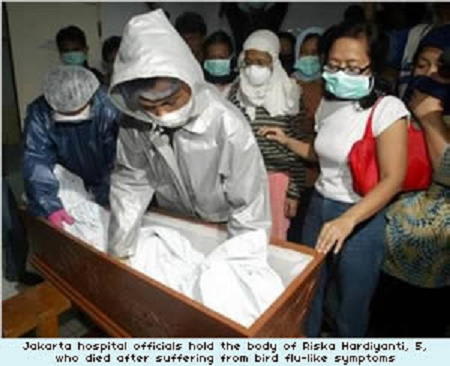

(インドネシア・ジャカルタ 鳥インフルエンザで亡くなった5歳の少年の遺体を抱えあげる病院関係者 インドネシアでは世界でも最多の鳥インフルエンザによるヒトの感染・死亡が報告されています。 “flickr”より By Quiplash!

http://www.flickr.com/photos/quiplash/45421823/)

【煽られる恐怖】

新種のウイルス汚染によるパンデミックを扱った映画・小説の類はたくさんありますが、そうしたフィクションに重なるイメージをもつ現実のウイルスがエボラ出血熱。

“死亡率は50~89%と非常に高く、死亡者の殆どに消化管出血が見られる。エボラ出血熱ウイルスに対するワクチン、ならびに、エボラ出血熱感染症に対して有効かつ直接的な治療法は見つかっていない。”【ウィキペディア】という、致死率の高さ、症状の激しさ、治療法のないことが恐怖心を高めます。

もっとも、このようなエボラ出血熱への“殺人ウイルス”的な恐怖心は、多分に映画・小説によって煽られたものだとの話もあります。

****殺人ウイルス「エボラ」、映画や小説があおった恐怖の歴史****

「エボラ出血熱」の恐怖が知られるようになってから30年以上が経つが、これまでの死者数は600人と意外にも少ない。

エボラ出血熱に関する国際会議出席のためガボンの首都リーブルビルに滞在中の米軍の研究者、Thomas Geisbert氏によると、1日あたりの死者数はエボラ出血熱によるものよりもコレラやマラリアによるものの方がはるかに多いという。

エボラ出血熱は、1976年に初めてウイルスが発見されたコンゴ(当時ザイール)の小さな川の名前をとって命名された。その症状は激しく、致死率も高いが、「他人に感染する前に感染者が死に至るため、蔓延しにくい」と複数の専門家が指摘する。にもかかわらず、エボラ出血熱はとてつもなく恐ろしい病気との認識が、ハリウッド映画やサスペンス小説などを通じて人々の心に植えつけられている。

「致死率90%」という数字が人々をひきつけるのだとGeisbert氏は言う。90%の致死率を起こす有機体は地球上でも数少ないからだ。(中略)

だが、エボラ出血熱の存在が広く知られるようになったのは、ベストセラーになったリチャード・プレストン)著「ホット・ゾーン」だという。米国の首都ワシントンD.C.近郊の町でエボラウイルスが発見されるという内容だ。

別の研究者は、この小説を下敷きにした大ヒット映画『アウトブレイク』がさらに恐怖をあおったとみている。

映画が公開された1995年、コンゴ(当時ザイール)のキクウィトではちょうどエボラ出血熱が流行していた。

人々は映画を観たあとテレビでこのニュースに触れることになり、映画のシーンは真実だと思うようになったのだ。

(中略)

だが、西側諸国のこうした「エボラウイルス狂騒曲」とはうらはらに、当のアフリカでは情報不足による混乱が生じている。たとえば、身体の各部位から出血するなどのおぞましい症状から、エボラ出血熱が「魔女のしわざ」だと信じる人が多く、感染者の遺体が埋葬されないケースもあるという。【4月3日 AFP】

**********************

確かに、米疾病対策センター(CDC)は、マラリアによる死者が世界で年間70─270万人に達すると推定していますので(このアバウトさが、マラリアの置かれている現状を表しているように思えます。)、こうした感染症と比較するとエボラ出血熱の犠牲者は微々たるものです。

(もっとも、上記記事の「30年以上が経つが、これまでの死者数は600人」というのはどうでしょうか?

国立感染症研究所 感染症情報センターのHPに掲載されている02年までの主な被害発生状況の死亡者数を合計しただけで1000名ぐらいにはなりそうです。http://idsc.nih.go.jp/idwr/kansen/k02_g2/k02_32/k02_32.html )

【変異を続けるウイルス】

だからと言って、エボラ出血熱のような新たな感染症への恐怖が和らぐものでもありません。

ウイルスのほうは、人間の都合などお構いなく、どんどん変異を続けています。

****ウガンダで流行のエボラ出血熱、新種ウイルスを確認 米研究****

ウガンダで前年11月に37人の死者を出したエボラ出血熱のウイルスの型について、これまで知られていなかった新種であることを、米国とウガンダの医療チームが確認した。21日、研究結果が米医学誌『PLoS Pathogens』(電子版)に発表された。

新種のウイルスは4種の既知の病原菌と結合した形態で、死亡率は36%。医療チームは感染が確認されたウガンダの地名にちなんで暫定的に「ブンディブギョ・ウイルス」と命名した。(中略)

ブンディブギョ・ウイルスの発生の確認には新たな診断ツールが必要で、ワクチンや治療法の解明は困難とみられる。

エボラ出血熱は、伝染性および致死率が極めて高いことから、マールブルグ出血熱とともに恐れらる伝染病の1つ。決定的な治療法は見つかっておらず、現在のところ、感染者を隔離し、治療に当たる医療関係者がゴム手袋や医療用ゴーグルで二次感染を防ぐといった手だてしかない。【11月21日 AFP】

************************

【意識されない危機】

新たなウイルス・・・と言えば、なんといっても本命は新型インフルエンザでしょう。

よく言われるように、ウイルス側の戦略としては、エボラ出血熱のような高い致死率の疾患は拡大してしまう前に感染者の大半が死亡してしまうのに対し、インフルエンザのような緩い感染症はどんどん感染をひろげて行くという意味で、インンフルエンザウイルスのほうが賢いといえます。

これまでも何回か取り上げたように、いつヒトからヒトへ感染する新型インフルエンザがアウトブレイクしてもおかしくない状況です。

確率的には、大震災などよりずっと確実なのでは。

そして被害の程度も比較にならないものがあります。

ただ、どうしても将来の時期がはっきりしない危機に対しては、もうひとつ危機感が高まらないのも事実です。

こちらは少し煽るぐらいがいいのかも。

そこで、敢えてその状況を妄想してみると・・・

日本国内での発症は、恐らく海外との人間の往来が多い大都市部になるのではないでしょうか。

私の今暮らしている奄美大島は、本土との行き来は空港・港湾に限定されますので、その意味では、感染拡大を食い止めることが比較的可能なようにも思えます。

本土からの人間の流入は厳しく制限されることになるでしょう。

ただし、物資は食糧を含め本土からの移送に頼っていますので、物資移送は絶やせません。

しかし、一旦島内で発生すると悲惨な状態も想像されます。

島は本土から“隔離”されるようなことになるのでは。

まあ、食糧ぐらいは送ってくれるでしょうが。

島に食糧を積んだ船が到着すると、逃げ場のない島から本土へ脱出したい人々が港に押し寄せる。

防護服に身を固め銃を構えて食糧の荷降ろしを警備する自衛隊が、威嚇射撃でこの群集を押し返す。

やがて荷物を降ろした船は港を出て行き、残された人々はゾンビの群れのように食糧を奪い合う・・・。

B級パニック映画の観すぎでしょうか。

TVで新型インフルエンザ対策としては“外出しないこと”が一番と言っていました。

その点では、放射能汚染よりは対処可能です。

感染が終息するのに必要な時間はどのくらいでしょうか。

数ヶ月、家の中で暮らせるように、インスタントラーメンや米などを買い置きしていたほうがいいかも。

あと、やむなく外出しないといけないときのマスクも数十枚必要でしょう。

しかし、電気、水道、ガスのライフラインが止まったら・・・。