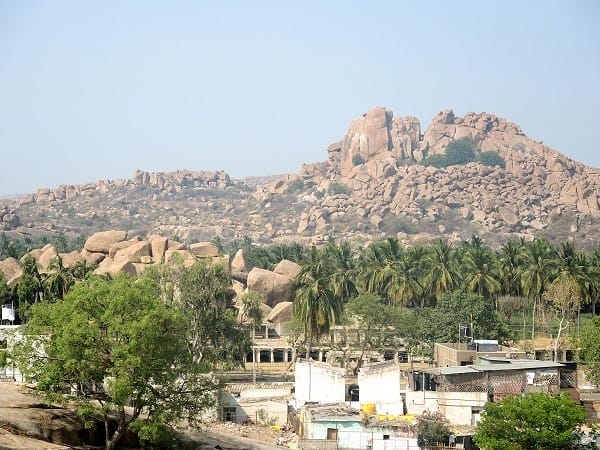

(南インド・ハンピの風景)

【ハンシャ・ハラーで始まるアザーン??】

3月5日からインド南部を旅行しています。

今日9日は、ガイド氏とローカルバスを乗り継いで、バーダミからホスペットへ移動。

午後はホスペット郊外のハンピを観光しました。

ハンピは日本では、それほどメジャーではありませんが、大きな岩がゴロゴロした独特な地形に14世紀から16世紀に栄えたヴィジャヤナガル王国の都の遺跡が数多く残る場所です。

タージマハルやバナラシなど数多くの有名観光地があるインドにあって、どこが一番気にいったか旅行者に尋ねると、ハンピをあげる者が多い・・・・と言われる、非常にインパクトがある観光地です。

そのあたりの話は旅行記サイトにアップするとして、ここまでの旅行で印象に残ったことをいくつか。

昨日バダミに宿泊した際、夕方、イスラムのアザーンのようなものが街中に流れました。

雰囲気はイスラム国で聞くアザーンとは少し異なるのですが、宗教的なもののような感じでした。

同じようなフレーズが繰り返されるようにも聞こえたのですが、最初の部分が「ハンニャハーラー・・・・」と言っているように聞こえます。

般若心経のあれです。

空耳かもしれませんが、考えてみると般若心経もインド伝来で、サンスクリット語に漢字をあてたものでしょうから、同じフレーズがあってもおかしくないかも・・・・とも思えます。

今日ガイド氏に確認すると、やはりイスラムのアザーンだとか。

イスラムと言うと「アッラー・アクバル」(神は偉大なり)というのが、テロリストの代名詞のようにもなっていますが、これがインドにあっては「ハンニャハーラー・・・・」となるのかも。もちろん、ただの空耳かも。

なお、旅の途中でネット環境も悪く、十分に確認できませんので、思い違い・勘違いの類はご容赦を。

【北インドとはまったく異なる南インドの雰囲気・文化】

インドの宗教はもちろんヒンズーが多数派で、イスラム王朝の遺跡が多く残る北部とは異なり、イスラムの雰囲気はほとんど感じません。

民族的にも、歴史的にも、北インドと南インドは全く異なります。

雰囲気的にも、赤茶けた大地、生き馬の目を抜くようなシビアな人々といったイメージの北部に対し、ヤシの木がが生い茂る南部は緑豊かで、人々もどこかのんびりした感じも。

その点で、インドというと首都デリーを中心に北部を旅行する観光客が多いかと思いますが、私的には南部がおすすめです。おそらくインドを何回か旅行したことがある方は、同意されるのでは。

北部と南部では、言葉も異なります。

北部はヒンディー語がある程度、共通言語として通用しますが、南部の言語はヒンディー語とは全くことなります。

同行ガイド氏はデリーに暮らす北部人ですが、南部の言葉は「チンプンカンプン」で全く理解できないとのこと。

南部でも学校等である程度はヒンディー語を教えているようで、多少ヒンディー語を理解する南部人もいるようです。

そのため、ガイド氏と南部地元の方の会話は、ヒンディー語と英語を半分ずつ混ぜたような会話になるとも。

ガイド氏も地元の方との意思疎通に苦労しているようにも見えます。

インドには、こうした民族的・文化的な多様性に加え、ヒンズーとイスラムという宗教的な分断、カースト制という社会的分断もあって、こうした何重もの多様性を持った国民をひとつにまとめていくのは、日本人には理解しがたい苦労・困難もあるのではないでしょうか。

【インド道路事情 優先度は牛>車>歩行者の順】

(バスの進行を遮る牛さん)

多数派ヒンズー教徒が大切にするのが牛であることは、よく知られています。

南インドでも、街の賑やかな場所に牛が数頭いてモグモグやっている・・・といった光景はよく見かけます。

農村では牛は貴重な農作業の担い手ですが、頭に花飾りをつけている牛もよく目にします。

そうしたことにも、牛が大切にされていることがうかがわれます。

もっとも、実際の生活の場面では、いろいろあるでしょう。

農家の庭先で、中年女性が野球のバットより太い薪で、つながれた牛の頭を叩いている光景も目にしました。

通り過ぎる三輪車(オートリクシャー)に乗っていても、その叩くゴツンという音が聞こえました。

見てはいけないものを見てしまったような・・・・。叩かれる白い牛がかわいそうでした。

農村では、夕方など、一日の農作業を終えて家路につく牛たちが悠然と道の真ん中を歩いています。

車が警笛を鳴らしても、まったく知らんぷりです。

インドの道では、牛が最優先、その次が車、そして最後が歩行者です。

歩行者優先ではなく車優先なのは、多くのアジアの国々と一緒です。

バンガロールのような大都市で、信号のない道路を渡るのは、慣れない旅行者にとっては非常に怖いもので、食事場所を探して街中を歩くようなときは、極力道路を横断しなくてすむ範囲で探す・・・といったことにもなります。

もっとも、車優先とは言っても、インドの人も生活するうえで困ることも。

ではどうするかと言うと、頻繁に横断する必要がある場所では道路にコブをつくり、強制的に車に減速させる・・・といったこともあるようです。(やたらと多いコブがすべてこうした意図によるものなのかは知りません)

インドの道路を車で走っていると、このコブがあちこちにあって、スピードは出せず時間がかかるし、乗り心地は悪いし、困ります。

コブがなくても、車が歩行者を優先するようになれば、インド社会も変わるのでしょう。

農村部にあっては、舗装されていない道がごく普通にあって、しかもでこぼこが半端ではありません。

こうしたインフラ整備も、まだまだ時間がかかるようです。

【あふれるプラスチックごみ】

あと農村部を走っていて目に付くのが、道の両脇に散乱するゴミ。特にブラスチック容器やビニール袋といったプラスチックゴミで地面が覆われています。

ゴミ処理のシステムがないままに、ラスチック容器やビニール袋の利用が広がった結果ですが、日本人的には早急な対応が必要に思われます。

そうした点では、バンガロールの小汚い食物屋さんでテイクアウトを頼んだ際に、新聞紙にくるんだものをビニール袋ではなく、紙素材の不織布みたいな袋に入れてくれたのが意外でもありました。

これは環境意識の高まりでしょうか、それとも単にビニール袋より安価なので・・・ということなのでしょうか。