![]() 今日は、都心でもやっと夕立があったみたいだ。といっても、ちょうどいっぱい中で、出たら、大雨の後だったらしいということなのだが。

今日は、都心でもやっと夕立があったみたいだ。といっても、ちょうどいっぱい中で、出たら、大雨の後だったらしいということなのだが。![]() 愛と誠の早乙女愛さんが亡くなられたそうだ。私と同い年という。見た映画は、あの一作だったが、あまり映画に行かない私が見たぐらいだから、相当流行っていたはずだ。35年以上前という。恐るべし。映画自体は、正直、劇画を無理やり映画版にした安っぽさを、感じたと記憶する。そういう安っぽい印象を残すことが、目的だったのかもしれないが。ご冥福をお祈りする。

愛と誠の早乙女愛さんが亡くなられたそうだ。私と同い年という。見た映画は、あの一作だったが、あまり映画に行かない私が見たぐらいだから、相当流行っていたはずだ。35年以上前という。恐るべし。映画自体は、正直、劇画を無理やり映画版にした安っぽさを、感じたと記憶する。そういう安っぽい印象を残すことが、目的だったのかもしれないが。ご冥福をお祈りする。

ソブリン・クライシスについての本が緊急出版されている。

緊急といっても、ギリシャの破たんが明らかになってから、結構時間はたっているのだが。ただ、拙速よりは、ある程度、状況が明らかになってからの分析本の方が意味がある。

ギリシャの財政破たんといっても、ぴんと来ないのだが、サブプライムローンの時もそうだった。サブプライムローンというごく局地的な事象と思われたことが、世界の経済に大きな影響を与える時代。ギリシャの財政破たんが、何なのか、どういう影響を我々の生活に影響を与えるのか、理解しておく必要があるだろう。管さんが、急に消費税のことを言い出したのも、このヨーロッパで発生した、財政破たんリスク顕在化の影響が大きい。

ただし、この手の本は、対象となる読者を定めるのが、難しい。専門的になりすぎても、素人向けになりすぎてもいけない。この本は、ちょうど、いい線、つまり、専門性を有しつつ、相応のインターナショナル感覚を有している人にも、ちょうどいいレベルに書かれているように思うのだ。

この問題を理解するには、まずユーロの特殊性を理解する必要がある。2年ほど前、ユーロが導入されて以降、初めてヨーロッパを訪問した私は、通貨がユーロに統一されていることと、パスポートコントロールがなくなっていることに、強い違和感?を感じた。

もちろん悪いことではないのだが、各々の国々固有の主権、財政などはどうやってコントロールしているのだという素朴な疑問だ。ギリシャクライシスは、その疑問が健在化した初めての大問題と言える。

本書では、このユーロの問題について、①ECBの共通金融政策が必ずしもユーロ圏各国に適切にならないこと②低所得国ほど、資産バブルにつながる恐れを内包していること③構造問題として、域内での為替調整が不可能になったことをあげている。当たり前のことのように思うが、ギリシャ問題が起こる前は、これらの問題は、顕在化していなかったし、各国の財政規律に枠をはめることで、事前に阻止できるのではないかと、楽観的に考えられていた。

しかし①域内の財政再配分機能の不在と、②政策協調を実施する仕組みの欠如により、当初の構想通り、ことが運ばず、ギリシャ問題は、世界経済を揺るがす大問題になった。

そこで、表面化した問題は、①ユーロ圏加盟国に対して通過切り下げができないために輸出主導の景気回復を展望できないこと②財政健全化改革のハードルが高すぎと考えられること③社会資本の劣化による競争力の永続的な悪化等である。

そもそもこのユーロ通貨制度は、①財政政策への監視強化は必然的に各国の予算権に制約をかけることにつながること②ユーロ圏のインバランス収斂のための政策協調において対立が生じる可能性がある③政策協調が、加盟国同士のピア・プレッシャーによる自発的取り組みを想定しているため、改革の方向性とその進捗度合いが政治的に意思に大きく依存するという問題を抱えているのである。

この危機を脱する方法として、当たり前のことのようだが、財政統合を進めることと、今後も発生すると思われる非対称的なショックへの耐性を整えることが必要と本書は説く。

ギリシャのような国のユーロ脱退は、現実的には、困難であり(誰も、ドラクマなど持ちたくない)、逆にイギリスのような有力国のユーロ加盟(今回の件で、ますます困難になったかもしれないが)や、財政連邦主義導入などの方策を模索することが必要ではないかというのだ。

最後に日本がギリシャにならないためにどういすればいいか。

日本の財政赤字は、ギリシャの比ではない。でも、様子はずいぶん違う。

危機に陥っていないのは、国内の金融機関が、国債を買い続けているからである。その理由は、①民間非金融部門の投資需要の不足、②ホーム・バイアス③国債の高いリスク調整後収益率④国内投資家の同質性⑤将来の財政再建への期待⑥日銀が財政支援をしないという信任等が要因と分析する。

しかし、この状態も①社会保障関係費の累増②国際費の増大③税収の伸び悩みという要因により、永久には続き得ない。

ということで、結局日本がギリシャにならないためには、プライマリーバランスの黒字化と、潜在成長率の向上への努力が必要という、当たり前の、でも忘れてはいけない結論に到達している。

スピードはともあれ、増税と、相当の歳出削減は不可避で、国民はネガティブな影響を受ける。政府の過去の無策を、国民が尻拭いする構図だ。政治が、人気取りに走ったつけが、たまりにたまってしまい、どうしようもないところまで、追い詰められているのだ。

我々も、我々の虎の子の資産を守るために、何がベストかを考える必要がある。でないと、金融恐慌や、ハイパーインフレに巻き込まれないとも限らない。

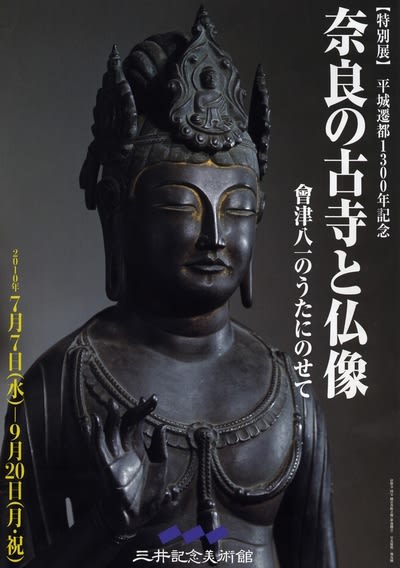

今日は、日本橋の三井記念美術館で開催されている『奈良の古寺と仏像』展に行ってきた。この暑い中だが、結構人は出ていた。でも、じっくり見ることは可能なので、ご心配なく。

本展覧会は、平城遷都1300年祭を機に、奈良の古寺を紹介し、その仏像、仏具を展示する企画だ。それに加えて、奈良の古寺を愛し、多くの歌を残した会津八一さんの歌や、書が展示されている。

奈良のお寺には相当行ったが、仏像は、拝めるとは限らない。しかもお堂の暗いところだと、なかなかよく見えなかったりもする。また、博物館に納められたものも、散り散りになってしまったりする。

この展覧会は、その仏像、仏具を、奈良の古寺という切り口で、集め、展示している。

国宝三点の内、室生寺の御釈迦様は、なかなかこんなに真近では見られない。すごい量感だった。

通常公開されていない仏像も多く、特に、法隆寺、東大寺、西大寺のものは、印象深かった。

東大寺の、五劫思惟阿弥陀如来像は、そのアフロヘアーで有名だが、今回初めて見た。予想以上の迫力(頭)だった。

西大寺のものは、今はない五重塔の中に納められていたと伝えられる四体。様々な博物館に納められているが、今回、一同に会した。

都心からも近いし、奈良に行く時間のない諸氏には、最適の展示会ではなかろうか。

会津八一さんの詩歌も、わかりやすいものが多く、氏が、奈良を愛する気持ちがよく表われていた。

帰りに、日本橋で、人だかりがしていた。デモかなと思ったら、日本橋を洗う催しのようだ。みんなで、ゴシゴシやっている。

帰ってから、ニュースで見たら、今の日本橋が造られて、99年目?の行事だったらしい。百年目は、どうするのか?

消防車も、放水で応援。でもこれは、霧吹きマシンのようだ。これも火消しの道具なのか?それとも、熱中症対策なのか?

サンダーバードにでも出てきそうな優れ物だった。

今日もゴルフだったが、先週よりも、熱が煮詰まってきているのが、よくわかった。そろそろ夕立が恋しくなってきたのだが。

おまけに、朝の東名は、事故渋滞。勘弁してくれぇい。

ずっと、このところ、旅続きだったので、読みためた本の紹介はほとんどできていない。

まだ、旅のレポートもできていないのがあるのだが、たまには、本の紹介を。

”親鸞”は、ベストセラーになったり、インターネットで、無料公開されたので、読まれた諸氏も多いと思う。

作者の五木さんの小説は、若いころ相当読んだが、セミリタイアして、龍谷大学に行かれてからは、小説より、専ら仏教関係の著作が多い。その関係で、仏教関係の本の方も、結構読んだ。

”親鸞”は、仏教に造詣の深い小説家であり、かつ浄土真宗の盛んな金沢にもお住まいだった五木さんの真骨頂とも言える作品だ。

親鸞という、御坊さんとしては破天荒な生き方をした、でも現代日本で、最大の信者を抱える浄土真宗の開祖である巨人の生きざまを、リアルに描いている。

平安末期の日本(特に、京都)の空気、悲惨な状況を念入りに描くことにより、親鸞という巨人の誕生の背景が、読者にもよくわかる。

祈らずにして、何を頼りに生きていけばいいのか。

そして、比叡山とかかわり、法然と出会い....

史実は、半分未満なのだろうが、読者を釘付けにする。あっという間に、読み終えた。

そして、法然の教えに対する既存宗教との軋轢。親鸞独自の生き方、宗教への発展。

念仏を唱えれば、誰でも救われるのか?

スリリングなスペクタル小説を読む感覚で、仏教への理解も深めることができる。

奈良伊勢の旅の最後は、薬師寺に行くことにした。大安寺への往復で時間を要したので、ゆっくり見る時間もなく、何度も訪れているお寺でもあったのだが、薬師寺唯一創建時の建築である東塔の内部が、解体修理を前に、公開されていると知り、訪れることにした。東塔は、この秋から、8年間見ることはできない。

東塔は、10月末まで、開扉されている。

この東塔の扉から、中がのぞける。天井の絵は、鏡によって見れるようになっている。

東塔内部には、天上に咲いているという花の絵(宝相華文)が、描かれている。保存状態は、必ずしもよくないが、創建当時のもので、極めて貴重なものだ。

この絵や、塔の造りを元に、その他の伽藍の再建がなされたのだ。

西塔内陣も、時間を限って、公開されていた。東塔を研究して、再建されたことがよくわかる。

いつも、外から仏様がこんなに見えたっけ?

東塔の内部の公開に合わせて、みなオープンなのかな?

前回、奈良を訪れた時見学した大遣唐使展も終り、月光菩薩も、本来あるべきところに戻っていた。

大講堂。本当に、見事な再建だ。中の仏様たちも幸せだ。

今回も、いろんな花に出会ったけれど、お寺には、やはり蓮の花が似合う。

ということで、またまた充実の、奈良伊勢の旅だった。

今日も猛暑。景気も暑くなればいいのだけど。

平城京には、重要な大寺が数多くあった。

東大寺、西大寺、興福寺、元興寺、薬師寺、唐招提寺などなど。そして、もうひとつの大寺は、大安寺だ。南都七大寺の一つ。

8世紀中ごろの、聖徳太子による創建で、全盛期には、900人近くの僧侶がいたという。日本最古の寺の一つになる。

藤原京から、平城京に移築された時も大寺だったが、今は、その南西の角にこじんまりと残るだけだ。仏像の一部以外は、すべて消失した。

これは、南大門。大門とは呼べない大きさだが。

市バスの環状ラインの外にあり、鉄道もないことから、行くのは、面倒、帰るのも面倒。それで、今まで行けてなかった。

今回は、環状バスで近くまで行って、かなり歩いてたどり着き、帰りも、かなり歩いてから、タクシーをつかまえた。

本堂。ご本尊は、天平時代の十一面観音(重文)だが、秘仏で、正面からゆっくりと拝むことはできない。簾の横から、ちょっと拝める。

この宝物殿では、多くの天平時代の仏像が見れる。必ずしも保存がいいわけではないが、見ごたえはある。手前の石碑は、中門跡の碑だ。伽藍は焼けても、仏像は残された。

旧境内は、ほとんどが、民家や学校になっている。元興寺町のように、古い町並みが残されているわけでもなく、観光にはつらい。

がまの穂がふわふわ踊っていた。