たわわに実るみかんの木々に触れんばかりにして歩いた山中の小道だった。バスの車窓から常緑の葉が艶やかに陽ざしを受けて映えているのが見える。白い小さな花が咲くのは来月だろうか。

たわわに実るみかんの木々に触れんばかりにして歩いた山中の小道だった。バスの車窓から常緑の葉が艶やかに陽ざしを受けて映えているのが見える。白い小さな花が咲くのは来月だろうか。

光明寺 若宮社遺跡

2日朝の予報では和歌山県18度、温かい気温の紀伊路の桜は行く先々で一足早く咲いていた。スターチスの花も開け放ったハウスに覗ける。そこにカスミソウ、カーネーションが新たに加わってきているのに母の日が近いのを思った。畑にストックの花色が明るい。ひと月たってソラマメが大きく生りだしていた、絹さやも…。

タツミソウ

タツミソウ石垣のすき間や土手に、足元にもスミレは咲き乱れる。小さな紫色をした「ジゴクノカマノフタ」とか恐ろしげな名がついた花が、地に這うように咲いてもいた。れんげの花も見える。紀伊路は春色満色の感。

かわいい、すでに練習中とは思えない上手なウグイスの声が聞こえてきたりする。

梅林

梅林

ハウスの向こうに少し靄がかかったような切目の海、遠くの岬や島影がかすんで見える。だが空気も陽ざしも明るい。白波も見えない雄大な紀伊水道の大洋と、黒潮洗う太平洋がぶつかる地、「潮の目」とは良く知るが、ここはそうした「切り目」でこの地の名の由来だと聞いた。

万葉歌碑

万葉歌碑磐代の浜松が枝を引き結び 真幸(まさき)くあらばまた還り見む

遊離する魂を草木の霊力に頼って結びとめて、生命の長久を祈る「結び松」の信仰。

囚われの身でこの地を旅行く有間皇子、行く先に死を予感させる中にあって「真幸くあらば」、もしも無事であるならばと詠う、19歳。

洋々たる海原を前にしては皇子の無念さを今に思いやるよりも、海を見ることが少ない者の心弾みのほうが大きかった。

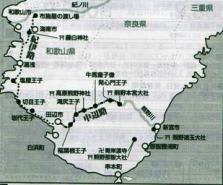

切目中山王子 岩代王子 三鍋王子

18128歩、疲れをこらえ足など痛くない振りしてバスに乗り込むことも無かった。一日通して気分は上々、爽快だった。

あんずの花

あんずの花

向こうは海

向こうは海 左上までびっしり

左上までびっしり

比叡山を借景に

比叡山を借景に

日高川

日高川