〈映画は終わりが始まりなんだよ〉。小津語録の一つにあるそうだ。

『魔女の宅急便』で知られる角野栄子さんは、物語の世界が終わっても読んだ人の心の中で、その先の扉がまた開くと書かれている(『ファンタジーが生まれるとき』)。映画、物語の世界に限らず、エンドマークが打たれたあと登場人物のその後の人生を想像する時間をもったり、新たな関心事が生まれることは体験することだと思う。

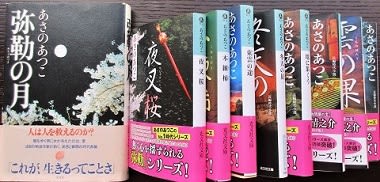

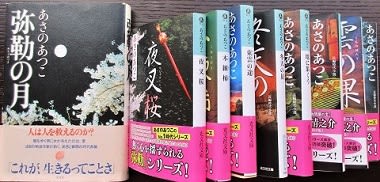

あさのあつこの時代小説『弥勒』を手にしたのは本当にたまたまで、長編のシリーズものであることも知らずにいた。もちろんお名前も『バッテリー』などの作品があることも承知していたが、読むことは初めてとなる作家だった。

就寝前、寝入るまでの時間に読み進め、長いことかかったが第9巻目『鬼を待つ』をようやく読み終えた。江戸の粋を生み出した化政文化華やかなりしころの時代設定。

「人の一生を己の眼鏡だけで決めつけることの愚かさ」

「人はぬばたまの闇と眩い光を抱え持ち、夜叉にも菩薩にもなれる。いつも闇と光の間(あわい)にいる」

一筋縄ではいかない人生だけれど、光と闇、裏も表も、両方が相まって人というものの“正体”がある。そんなことを心に残した。

また、この江戸時代は、差別ということがとても細かく制度化されていた。制限も多かった。

映画「山歌」を見たあとに読んだ『サンカの民と被差別の世界』(五木寛之)で多くを教えられた。

「良民(士・農・工商)」、この身分制度からはみ出した「賤民(エタ、非人)」。このどちらにも入らない人たちもいた。

めでたいとき、賤民たちが神や仏に変わる構図があったことが説明され、日本の文化はある意味では被差別の民が作り出して担ったと書かれる。10年以上も前になったが、「都の祝福芸能者たち」をテーマにお話を聞いたことを思いだす。

果たして被差別民とされた人たちが物語に登場しているだろうか。気になったが、見世物小屋、大道芸人、門付け歌、関取、と言う言葉で、町の賑わいが描写される程度でしかなかった(V8,9)。

「人は人を育む。人が人によって変わりうることがある」。

読書によって育まれることもはかり知れない。

『魔女の宅急便』で知られる角野栄子さんは、物語の世界が終わっても読んだ人の心の中で、その先の扉がまた開くと書かれている(『ファンタジーが生まれるとき』)。映画、物語の世界に限らず、エンドマークが打たれたあと登場人物のその後の人生を想像する時間をもったり、新たな関心事が生まれることは体験することだと思う。

あさのあつこの時代小説『弥勒』を手にしたのは本当にたまたまで、長編のシリーズものであることも知らずにいた。もちろんお名前も『バッテリー』などの作品があることも承知していたが、読むことは初めてとなる作家だった。

就寝前、寝入るまでの時間に読み進め、長いことかかったが第9巻目『鬼を待つ』をようやく読み終えた。江戸の粋を生み出した化政文化華やかなりしころの時代設定。

「人の一生を己の眼鏡だけで決めつけることの愚かさ」

「人はぬばたまの闇と眩い光を抱え持ち、夜叉にも菩薩にもなれる。いつも闇と光の間(あわい)にいる」

一筋縄ではいかない人生だけれど、光と闇、裏も表も、両方が相まって人というものの“正体”がある。そんなことを心に残した。

また、この江戸時代は、差別ということがとても細かく制度化されていた。制限も多かった。

映画「山歌」を見たあとに読んだ『サンカの民と被差別の世界』(五木寛之)で多くを教えられた。

「良民(士・農・工商)」、この身分制度からはみ出した「賤民(エタ、非人)」。このどちらにも入らない人たちもいた。

めでたいとき、賤民たちが神や仏に変わる構図があったことが説明され、日本の文化はある意味では被差別の民が作り出して担ったと書かれる。10年以上も前になったが、「都の祝福芸能者たち」をテーマにお話を聞いたことを思いだす。

果たして被差別民とされた人たちが物語に登場しているだろうか。気になったが、見世物小屋、大道芸人、門付け歌、関取、と言う言葉で、町の賑わいが描写される程度でしかなかった(V8,9)。

「人は人を育む。人が人によって変わりうることがある」。

読書によって育まれることもはかり知れない。