徳島県南部の霊峰剣山から、みちのくの蔵王へ。

手にした物語の舞台は移った。

養護施設愛光園で育ち、剣山に鎮座する剣神社の、二人とも60歳を超えた宮司夫妻の養女となった珠子の二十歳までの人生が描かれ、ラストは豊かな余韻を残して終わった『天涯の花』。

そして新しく『錦繍』(宮本輝)のページを開くと、そこは(先ずは)蔵王だった。

「蔵王のダリア園から、ドッコ沼へ登るゴンドラ・リフトの中で、まさかあなたと再会するなんて、本当に想像すらできないことでした。」

手紙の冒頭はこの一文から始まっている。

この作品を知ったのは、乙川勇三郎氏の『二十五年後の読書』の中でで、

作品中、編集者響子が旅先にもっていった本を読む箇所があり、アメリカ文学の「体の贈り物」から「忍ぶ川」「冬の梅」と読んでゆき、「死の島」の語感と長さにためらって、手にしたのが「錦繍」だった。

響子に託し、- 書簡体小説は苦手だが、これは例外で、今や原始的な通信手段となった手紙だからこそ伝えられるもののあることを再認識できてよかったーと書き添えてある。

未読でもあり、“乙川氏の言われる作品だから!”という理由で昨年3月に購入したのだった。

10年ぶりに再会した元夫との往復書簡。

もうしょっぱなから無理心中の巻き添え、離婚、変貌の激しさ…、となんだか暗い、重っ苦しい言葉ばかりが続く。

「地獄」?

でも、“愛と再生のロマン”らしいのよ。せっかく買ったんだし、宮本作品だし、読みつつあるところ。

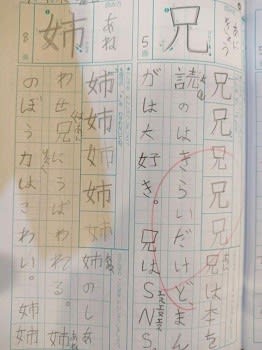

こちらは、「父のじごく」

って、何を見た? 何があったの? (受けるなあ)と笑いも漏れたが、この発想はどこから…??

「父のじごく」「姉のぼう力」だなんて。書こうとした心というのか頭のうちは如何に? 何が潜んでいるのかしら。笑っていればいいのかな。

9/7 「『父のじごく』??」 を 「名作・大笑」と改題します