映画は映画館の大きな画面で観る派なのだが、正月中に、随分前にとりためていた録画など三本を観た。ただし、最後の『2001年宇宙の旅』はこの4日にBSで放映したものを録画して観たもの。

『戦争と平和』 米伊合作版 監督:キング・ヴィダー 1956年

オードリー・ヘップバーンのナターシャの華奢で危うさがやたら目立つが、演出に難があるのか、群集劇や歴史的背景との絡み合いがじゅうぶん描かれていない感があった。

とりわけ、ヘプバーン演じるナターシャが、一人の主体として状況とどう向き合ったのかの描写が希薄で、ただただ受け身で流されるのみのように感じてしまう。

ここんところ、トルストイの原作はどうだったのか、もう大昔のことなのと、その頃はそうした点に関心がなかったせいとでまったく覚えていない。

『それでも恋するバルセロナ』米スペイン合作 監督:ウッディ・アレン 2008年

あまりたくさんは観ていないが、ウッディ・アレンの作品はシニカルでかつ饒舌である。

この映画でも、登場人物の所作もだが、ナレーションがその状況を説明するシーンが多い。映像で状況を表現する作品を見慣れていると、いささか小うるさいが、それがウッディ・アレンの映画のスタイルであり、それでもって登場人物の自意識にもかかわらず、その逆のことをなしてしまう人間たちの不合理さをシニカルに掲抉しうるのであろう。

いってみればアレンは、映画の中で演じられている人物と、観客である私たちのあいだにあって、それら登場人物の無意識というか隠された行為や言葉の意味などを補足しようとしているのである。

その行為というか演出がまさに彼の流儀であり、それ自身がシニカルな構えというほかない。

なお、スカーレット・ヨハンセンは好きな女優さんだが、別に追っかけではないので久々に出会えた感じでよかった。

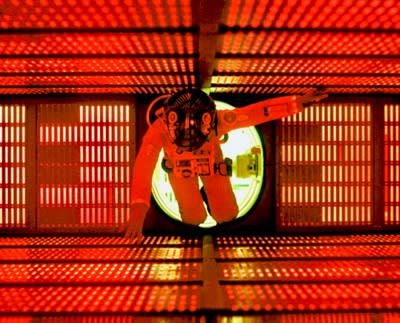

『2001年宇宙の旅』 監督:スタンリー・キューブリック 1968年

映像も発想も50年前の作品とは思えないリアルさがある。まだCGなどという技術がない時代に作られた映像は、独創的で素晴らしい。その後に作られたSF的映像がチャチに見えるほどだ。

物語は、人類が道具の使用を覚え、「人間」になる瞬間から、AIを駆使して宇宙空間を支配せんとする未来社会にまで及ぶ。

その未来を描く想像力は素晴らしい。2001年はとっくに過ぎたが、現実はまだその映像に追いついていない。

私見では、主人公は人間たち(原始人を含めて)ではない。

人間がまさに人間になろうとする折に現れ、その後も節目ごとに現れる石碑=モノリスなのだ。それは中途の月面にも現れ、ラストの木星にも現れる。

ハイデガーは、人間(彼の言葉では現存在)は、道具関連の連鎖のうちで「世界内存在」、すなわち人間独自の「世界」を獲得するという。この映画の前半は、まさに類人猿が道具を手にするところから始まる。

しかし、問題は、それが自然の過程での偶然による作用によってではなく、人類に先行する何者かの営為によって示唆されて始まるところにこの映画のポイントがある。

それがまさに人類に先行するように現れるモノリス=石碑なのだし、類人猿はそれに触発されて道具の使用へと至る。

それは人間がひとつの限界を超える際のチェックポイントとして、あるいは超自然な能力を獲得し、神の領域を窺う際に現れる警告として作用しているかのようにもみえる。

今でいうところのAI の描写も見逃せないが、後半の木星探索場面でのAI の「意志をもった」反逆は、今日、どれほどAI が支配的になろうとも、「意志」や「意味」は人間固有の領域であり、案じるところはないという一般的な見解が、実はとてつもない楽観にしか過ぎないことを示してはいないだろうか。

人類は、人間の能力を超えた領域まで、AI に任せようとしている。しかし、「人間的な領域の特殊性」(「意志」や「意味付与」を指すようだが、それ自体は明らかではない)を人間に残したまま、AI を「道具関連の頂点」として使いこなすことなんてことができるのだろうか。

モノリスは、それを嘲笑するかのようにそびえ立つ。もし私が観念論者なら、そのモノリスをあらゆるものに先行する絶対精神=神としてためらわないだろう。

しかし、モノリスは、「神なき時代」の人間的事象に差し込まれたひとつの仮説的な解釈にしか過ぎない。その存在の肯定は一つの超科学的宗教へと至る。

この映画の終焉は、胎児と思われるものの浮遊の映像である。

私はここにいたって、「人間ひとりひとりの生誕は、この世界へ新たなものが到来する可能性そのものの出現なのです」というハンナ・アーレントの言葉を思い出す。

ただし、すでにしてモノリスの支配するらしい世界、否、宇宙にあって、新しい人の生誕は、その絆を断ち切って、新しいものを生み出すことができるのだろうか。

そしてその新しいものとは一体何であろうか。

思考は人類史をも超えて宇宙史に至らねばならないだろう。

『戦争と平和』 米伊合作版 監督:キング・ヴィダー 1956年

オードリー・ヘップバーンのナターシャの華奢で危うさがやたら目立つが、演出に難があるのか、群集劇や歴史的背景との絡み合いがじゅうぶん描かれていない感があった。

とりわけ、ヘプバーン演じるナターシャが、一人の主体として状況とどう向き合ったのかの描写が希薄で、ただただ受け身で流されるのみのように感じてしまう。

ここんところ、トルストイの原作はどうだったのか、もう大昔のことなのと、その頃はそうした点に関心がなかったせいとでまったく覚えていない。

『それでも恋するバルセロナ』米スペイン合作 監督:ウッディ・アレン 2008年

あまりたくさんは観ていないが、ウッディ・アレンの作品はシニカルでかつ饒舌である。

この映画でも、登場人物の所作もだが、ナレーションがその状況を説明するシーンが多い。映像で状況を表現する作品を見慣れていると、いささか小うるさいが、それがウッディ・アレンの映画のスタイルであり、それでもって登場人物の自意識にもかかわらず、その逆のことをなしてしまう人間たちの不合理さをシニカルに掲抉しうるのであろう。

いってみればアレンは、映画の中で演じられている人物と、観客である私たちのあいだにあって、それら登場人物の無意識というか隠された行為や言葉の意味などを補足しようとしているのである。

その行為というか演出がまさに彼の流儀であり、それ自身がシニカルな構えというほかない。

なお、スカーレット・ヨハンセンは好きな女優さんだが、別に追っかけではないので久々に出会えた感じでよかった。

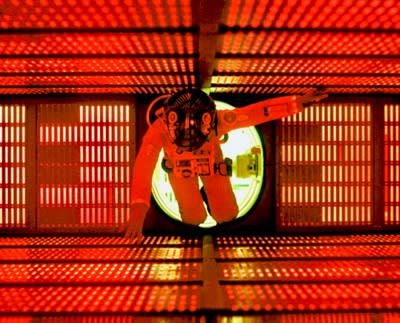

『2001年宇宙の旅』 監督:スタンリー・キューブリック 1968年

映像も発想も50年前の作品とは思えないリアルさがある。まだCGなどという技術がない時代に作られた映像は、独創的で素晴らしい。その後に作られたSF的映像がチャチに見えるほどだ。

物語は、人類が道具の使用を覚え、「人間」になる瞬間から、AIを駆使して宇宙空間を支配せんとする未来社会にまで及ぶ。

その未来を描く想像力は素晴らしい。2001年はとっくに過ぎたが、現実はまだその映像に追いついていない。

私見では、主人公は人間たち(原始人を含めて)ではない。

人間がまさに人間になろうとする折に現れ、その後も節目ごとに現れる石碑=モノリスなのだ。それは中途の月面にも現れ、ラストの木星にも現れる。

ハイデガーは、人間(彼の言葉では現存在)は、道具関連の連鎖のうちで「世界内存在」、すなわち人間独自の「世界」を獲得するという。この映画の前半は、まさに類人猿が道具を手にするところから始まる。

しかし、問題は、それが自然の過程での偶然による作用によってではなく、人類に先行する何者かの営為によって示唆されて始まるところにこの映画のポイントがある。

それがまさに人類に先行するように現れるモノリス=石碑なのだし、類人猿はそれに触発されて道具の使用へと至る。

それは人間がひとつの限界を超える際のチェックポイントとして、あるいは超自然な能力を獲得し、神の領域を窺う際に現れる警告として作用しているかのようにもみえる。

今でいうところのAI の描写も見逃せないが、後半の木星探索場面でのAI の「意志をもった」反逆は、今日、どれほどAI が支配的になろうとも、「意志」や「意味」は人間固有の領域であり、案じるところはないという一般的な見解が、実はとてつもない楽観にしか過ぎないことを示してはいないだろうか。

人類は、人間の能力を超えた領域まで、AI に任せようとしている。しかし、「人間的な領域の特殊性」(「意志」や「意味付与」を指すようだが、それ自体は明らかではない)を人間に残したまま、AI を「道具関連の頂点」として使いこなすことなんてことができるのだろうか。

モノリスは、それを嘲笑するかのようにそびえ立つ。もし私が観念論者なら、そのモノリスをあらゆるものに先行する絶対精神=神としてためらわないだろう。

しかし、モノリスは、「神なき時代」の人間的事象に差し込まれたひとつの仮説的な解釈にしか過ぎない。その存在の肯定は一つの超科学的宗教へと至る。

この映画の終焉は、胎児と思われるものの浮遊の映像である。

私はここにいたって、「人間ひとりひとりの生誕は、この世界へ新たなものが到来する可能性そのものの出現なのです」というハンナ・アーレントの言葉を思い出す。

ただし、すでにしてモノリスの支配するらしい世界、否、宇宙にあって、新しい人の生誕は、その絆を断ち切って、新しいものを生み出すことができるのだろうか。

そしてその新しいものとは一体何であろうか。

思考は人類史をも超えて宇宙史に至らねばならないだろう。