森達也監督によるはじめての劇映画である。これまで、彼の作ったドキュメンタリーは2,3本観ていて、対象に真摯に向き合う監督であるとは思っていた。その監督の初めての劇映画ということで、やや上から目線の言い方になるが、お手並み拝見という意識もあった。さらに私には、ここは外さないで観ようという点が若干あった。

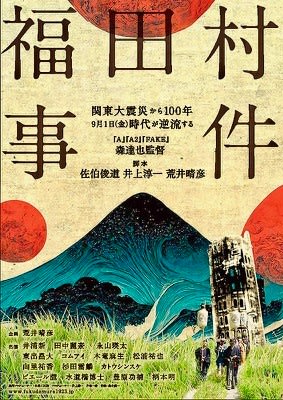

映画が描いているのは、100年前の関東大震災の際、6000人に及ぶ朝鮮人虐殺に関し、朝鮮人と「間違われて」千葉県福田村で殺された香川県からの行商人老若男女9人(胎児を入れると10人)の経緯を描いている。

私の関心は、この映画がそれをどのレベルまできちんと描いているかにあった。

どういうことかというと、この朝鮮人虐殺事件は、通説では無責任な流言飛語によって(今日流にいえばフェイクニュースによって)広汎な付和雷同を生み出し、それが惨劇に繋がったということになっている。このレベルでさえ認めない小池百合子(惨劇は自然災害の一端であり改めて弔う必要はないとする)などを考えると、ひとまずそのレベルでの了解は妥当かもしれない。

しかし、このレベルで終わらせてしまうと、流言飛語を飛ばし、それに惑わされた無知蒙昧の人々の責任に事態は決着してしまう。だが、本当にそうであろうか。私はこうした疑問をすでに自分のブログなどに書いてきた。

なにがいいたいかというと、事実とは異なる流言飛語が生産され、流通する基盤が、他ならぬ国家権力とそれに追随するメディアによってすでに張り巡らされていたということである。

震災に遡ること13年、1910年に日本がその軍事力をもって朝鮮を併合し、植民地とした。しかも、その言語や宗教、あるいは姓名をも奪うような内鮮一体を図りつつあった。もとよりそれは朝鮮の民衆にとって屈辱的であり、それに抗して解放独立への機運が高まってゆく。

ところで、これに対する日本の国家権力の公式見解はどうであったかというと、独立解放の背景などには一顧だにすることなく、「不逞鮮人の不埒で無法な暴動」で片付けてしまい、当時のほぼ唯一のメディア(ラジオ放送は25年から)新聞もそれを垂れ流すに終始した。その結果、朝鮮人=不逞鮮人=無法な暴行殺戮の実行者というイメージが当時の日本人には予め刷り込まれていたのであった。

なにがいいたいかというと、朝鮮人虐殺の要因は無知で無責任な連中の流言飛語とするのは事実ではない。そればかりか、日本の国家中枢が、震災後の非常時に不逞鮮人の(日常的な被抑圧に対する)報復的な行動がありはしないかと警戒した事実が報告されている。

したがって、朝鮮人虐殺は、実際には日本の国家権力が直接的、間接的に主導したともいえるのである。

しかし、一旦(大震災のような)コトがあると、その平穏はゆらぎ、自分たちが踏みつけてきたマイノリティによる報復があるのではという猜疑心のなかに立たされる。

それが大震災時の「報復への反撃」として実行されたのが、自分たちがそれを抑圧することによって平穏を得ていた代表格としてのマイノリティ=朝鮮人であり、さらには、それと間違われたとされる香川県から来た行商人=部落民であり、東京亀戸署で殺された社会主義者10名であり、憲兵特高課で殺された大杉栄、伊藤野枝、甥で6歳の橘宗一少年であった。殺されはしなかったが、それらマイノリティの一員として、この映画は、当時の癩病患者(ハンセン病患者)の巡礼も登場させている。

もちろん、このマジョリティ・マイノリティの関係はさほど単純ではない。本来、マイノリティである部落民が、朝鮮人に対する強烈な差別意識をもってることもこの映画は描いている。

そんななか、朝鮮人かどうかを疑われ、それによって生死が分かれる境地にある部落民のリーダーが、「じゃ、朝鮮人だったら殺されてもいいのか!」と叫ぶシーンが強烈であった。

私は、映画評論というのは苦手で、その映画が描いているものについてしか語ることは出来ない。しかし、森達也監督は、「福田村」で起こった事件について、過不足なく、その要因を描いているように思った。

*なおこの映画には、私の40年近い友人、浪花の歌う巨人・バギやんこと趙博氏が出演している。在日である彼が、それを襲う日本陸軍の軍人で出ているのは皮肉だが、彼のこの映画の主旨への共感からの出演として、もちろんそれは納得できる。