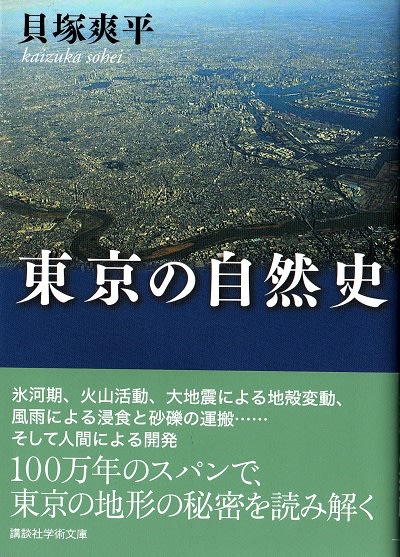

貝塚爽平『東京の自然史』(講談社学術文庫、原著1979年)を読む。紀伊国屋書店から出ていた「増補第二版」を原本としており、私自身これを持っているから文庫化されたからといって買う必要はないのだが、何しろ嬉しかったのだ。

大学二年生の時、地学の講義において、教師に「本当に面白い」と推薦された本である。実際に入手してみると夢中になってしまい、図版を白地図に写し、ここに書かれている東京の成り立ちを体感せんがため、1ヶ月間というもの、毎日10時間歩き続けた。その時からもう20年以上が経ってしまった。(なお、毎日のウォーキングにより10キロ以上も痩せてしまい、その後の太ったり痩せたりを繰り返す「デ・ニーロ」化の癖がつくことになった。)

東京は青梅から張り出した巨大な扇状地と、下町の沖積地と、多摩などの丘陵から成る。扇状地の形はいびつであり、川の流れと、関東平野が次第に沈んでいく「造盆地運動」とのベクトルを足しあわせた形となっている。それどころか、その東端、現在の山手線内部の台地はよりフラットであり、このことが、坂ばかりの山の手の面白い地形を生んでいる。

なぜか。そこには、川、造盆地運動だけでなく、気候変動による海進と後退(2万年前の最期の氷期には干上がってしまった)、そしてそこに降り注ぎ続けた富士や箱根の火山灰(関東ローム層の原因)といった、実に数多くのファクターがあった。

著者は、そのメカニズムを念入りに解いてゆく。具体的な事例をもとに、関東ローム層は1万年に1メートルの速度で降り続け、関東造盆地運動により中央部は1万年に10メートルの速度で沈降し、山手線以東の下町の沖積地はここ1万年くらいで形成され、縄文期以降の海岸線は100年に1キロメートル程度の速度で後退し、といったように、その視線と語り口にはダイナミズムが溢れている。これに比べたら、大地の記憶に人間の歴史をもっともらしく幻視してみせる中沢新一『アースダイバー』なんて、二次情報を都合よく利用する騙り以外のなにものでもない。

原本(1979年)