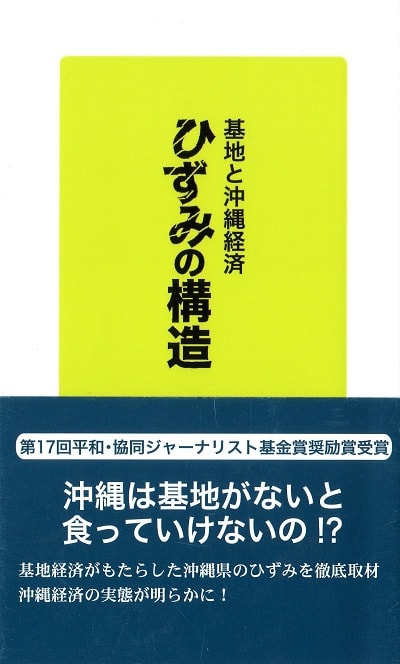

琉球新報『ひずみの構造―基地と沖縄経済』(琉球新報社、2012年)を読む。2011年に、「琉球新報」において連載されていた同名のシリーズ記事をまとめたものである。

沖縄に向けられる視線の中で、いまなお残る大きな誤解のひとつは、「基地経済神話」である。「本土」の大手メディアは、米軍基地に関する報道を行う際にも、「バランス」を取るためか、既存のよくある話を入れておかなければまずいのか、それとも言い訳なのか、沖縄は基地がなければやっていけないのだというメッセージを提示し、そのため、敢えて、基地従業員や業者や周辺商店が口にする不安を取り上げることが多い。

基地依存度(県民総所得に占める基地収入の割合)は、25-27%(1955年)、17%(1964年)、「ベトナム・ブーム」で回復して20%(1966-67年)、10%未満(復帰時)と概ね減少を続け、いまでは5%程度だと言われる(『押し付けられた常識を覆す』 >> リンク)。

また、北谷町や那覇新都心(おもろまち)において実現されたように、軍用地が返還されて民間活用したら、雇用や経済波及効果が以前とは比べものにならないほど向上したケースがある。「米軍がいなければ沖縄はやっていけない」のは、半分は、時代遅れの神話に過ぎないのである。

しかし、その一方で、自治体の予算には、米軍関連の補助ががっちりと食いこんでいる。その大きなものが、「島田懇談会事業」であり、また「北部振興策」であった。基地負担と見返りのオカネ、すなわち「アメとムチ」である。本書は、そのあたりの実状を丁寧に検証している。

沖縄県のなかで、歳入総額に占める基地関連収入の割合が20%以上の自治体は、4市町村(恩納村、宜野座村、嘉手納町、金武町)(2009年度)。また、辺野古基地の建設が押し付けられている名護市でも、多い時には約30%にものぼったが、稲嶺市長の就任にともない基地関連費用を市の予算に計上することをやめている。

本書が次々に紹介する事例は、まさにこの構造が如何に自治体財政を歪め、ハコモノなどコストパフォーマンスの低い事業の初期投資のみ行ったことでその運営負担を発生させ、結果的に、成果が得られていないかを、如実に示すものばかりだ。公共工事があっても、本契約は「本土」の企業ばかりであり、県内事業者が得るのは下請けとなっている。オカネを投入しても県内で還流せず「本土」に流れていき、県内の経済波及効果があらわれない「ザル経済」と言われる所以である。

本書は、「基地外住宅」問題にも触れている。米軍人の約4分の1は、基地外に住んでいるという。2009年に在沖米軍が「基地内居住の義務化」を発表してからも、年々増えているのが実態だという。

この件は、2008年2月、基地外に居住する米兵が中学生に暴行をはたらいた事件を契機に、現状が見え始めてきた(その後国会で追及されるまで、政府も、基地を置く自治体の長も把握していなかった)(>> リンク)。2007年の基地外居住者は10,319人であったが、2010年には12,671人と、4年間で22%も増えている。これでは、基地内対策を講じようと、限界がある。

読んでいくと、ひどい実態ばかりである。わたしも含め、「本土」における「琉球新報」の読者は極めて少ないだろう。ぜひご一読されたい。いま必要なのは本書のような具体論であるから。

●参照

○前泊博盛『沖縄と米軍基地』

○屋良朝博『砂上の同盟 米軍再編が明かすウソ』

○渡辺豪『「アメとムチ」の構図』

○渡辺豪『国策のまちおこし 嘉手納からの報告』

○『あごら』 「沖縄の声」を聞いてください―少女暴行事件に想う―

○アラン・ネルソン『元米海兵隊員の語る戦争と平和』

○押しつけられた常識を覆す

○シンポジウム 普天間―いま日本の選択を考える(1)(2)(3)(4)(5)(6)

○「名護市へのふるさと納税」という抵抗