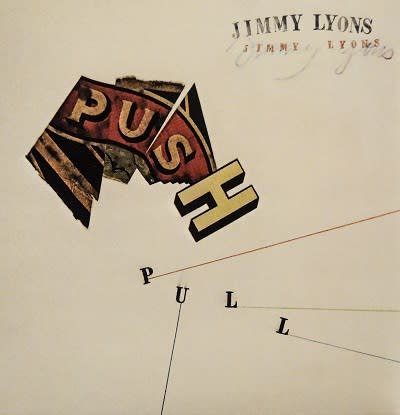

ジミー・ライオンズ『Push Pull』(Hat Hut Records、1978年)を聴く。

Jimmy Lyons (as)

Karen Borca (basoon)

Hayes Burnett (b)

Munner Bernard Fennell (cello)

Roger Blank (ds)

ファゴット、ベース、チェロが参加していて、特に気の利いたアンサンブルに沿うでもなく、皆が自由意思で演奏している。従って、遊泳可能な広がりを持つヴァーチャルな空間が生じているのではなく、どちらかというと低音のグチョグチョした沼だ。

そんな中でジミー・ライオンズがひたすらアルトを吹く。艶やかで激しいが、我を忘れて破裂することはなく、統制が取れてダンディな感じである。独特の美意識に彩られているような気がして、ライオンズのアルトは好きなのだ。

●ジミー・ライオンズ

セシル・テイラーのブラックセイントとソウルノートの5枚組ボックスセット(1979-86年)

セシル・テイラー『Michigan State University, April 15th 1976』(1976年)

セシル・テイラー『Dark to Themselves』、『Aの第2幕』(1969、76年)

ザ・ジャズ・コンポーザーズ・オーケストラ(1968年)

セシル・テイラー初期作品群(1956-62年)