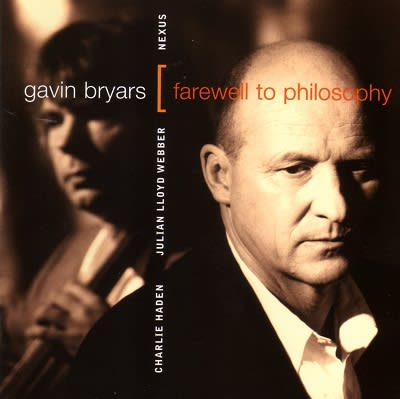

風邪で動けず、といってあまり眠ることもできず、突然思い出して、ギャビン・ブライヤーズ『哲学への決別(farewell to philosophy)』(Point Music、1996年)を取り出して聴く。

このCDは3部構成から成る。第1部「チェロ・コンチェルト(哲学への決別)」は、チェロ奏者のジュリアン・ロイド・ウェッバーを前面に押し出したもので、ブライヤーズ曰く、「チェロのリリカルな特質に焦点を置いた曲」である。7曲あれど、テンポや曲調が特に変わることもなく、延々とチェロは抒情的なメロディを奏でる。何と言うべきか、ブライヤーズの曲はこちらの過敏な粘膜を血が出ないよう抑えながらずっと擦り続けるような感覚なのだ。気持ちいいような、やめてほしいような、痛いような、痒いような、そしてまたリピートする。

第2部はパーカッションのグループ、ネクサスによる抑制されたアンサンブル。ここでこちらの粘膜も神経も鎮静化させられたのち、第3部「By the Vaar」に突入する。フィーチャーされているのは何とチャーリー・ヘイデンのベースであり、それだからこそ当時CDを入手したのだった。

かつてブライヤーズ自身がベースを弾き、デレク・ベイリー、トニー・オクスレーとグループ「ジョセフ・ホルブルック」を組んでいた。その前から、ブライヤーズにとってヘイデン(オーネット・コールマンと共演)は特別な存在であったという。それだけに、ここでの3曲でのヘイデンはひたすらフィーチャーされ、透明になるまで調理された肉汁のグレーヴィを思わせるようなヘイデン独特のピチカートが大きな音で響く。これはたまらない。3曲だけでなく、CDすべてをこの世界で埋め尽くしてほしい。

●参照

○フェリーニとブライヤーズの船

○チャーリー・ヘイデンとアントニオ・フォルチオーネとのデュオ

○Naimレーベルのチャーリー・ヘイデンとピアニストとのデュオ

○リベレーション・ミュージック・オーケストラ(スペイン市民戦争)

○ゴンサロ・ルバルカバ+チャーリー・ヘイデン+ポール・モチアン