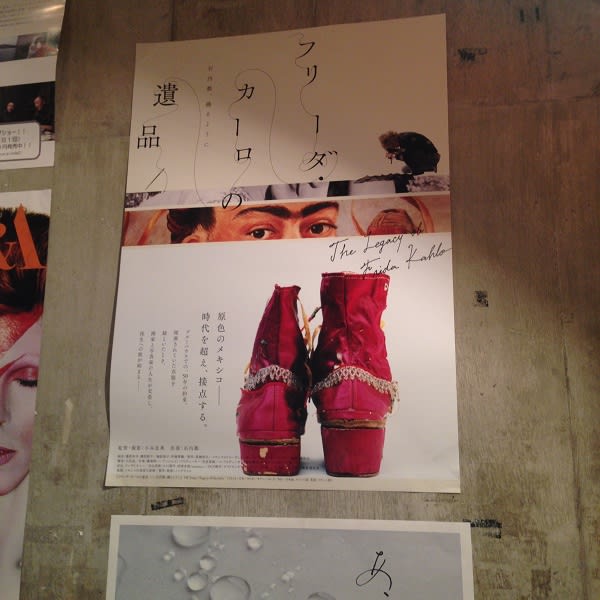

イメージフォーラムに足を運び、小谷忠典『フリーダ・カーロの遺品―石内都、織るように』(2015年)を観る。

フリーダ・カーロは1954年に亡くなった。彼女の死後、夫であったディエゴ・リベラもまた3年後に亡くなる。その前に、別の女性と再婚していた。リベラは開かずの間を定め、未亡人はその言いつけを守り、長生きした。そのようなわけで、カーロの死後50年が経って、開かずの間にあった遺品が出てきたというわけである。

メキシコのキュレーターは、石内都に、遺品の撮影を依頼する。原爆被害者の遺品を撮った仕事『ひろしま』があったゆえだろうか。このドキュメンタリー映画は、石内さんがメキシコに行き、次々に、カーロが使っていたコルセットや服や靴や薬瓶といったものを撮影してゆくプロセスを追っている。

石内さんは、ニコンF3にマイクロニッコール55mmF2.8を付け、コダック・エクター100を詰めて、どんどん撮影していく(サブカメラはリコーGR10であろうか)。そのうちに、遺品が過去のものではなく、現在に在るものとして、あるいはカーロが現在いるものとして捉えられていくのが面白い。ひとが生きることは痕跡を残すことであり、それは過去であろうと、現在という過ぎ去っていく過去であろうと変わりはない。そしてその痕跡は、絹や綿という布のマチエール、空気の中に置かれた佇まい、フィルムというマチエールと混ざってゆく。

カーロは、不便で暑苦しいように見えるオアハカの民族衣装を、ただリベラを喜ばせるために身にまとっていたわけではなかった。むしろ、メキシコ人、オアハカ人というアイデンティティをわが物にするために、自ら引き寄せていたのだった。これがわかったとき、不便さゆえに「女性差別」ではないかという指摘が、突然頭でっかちなものに転じる。映画でもっともスリリングなところだ。