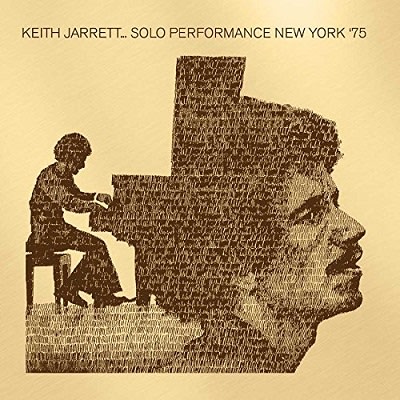

キース・ジャレット『Solo Performance New York '75』(Hi Hat、1975年)を聴く。

Keith Jarrett (p)

『Koln Concert』の演奏が1975年1月24日、『The Bremen Concert』が2月2日、そして本盤が2月13日。つまりドイツのケルンとブレーメンで1月から2月に演奏し、アメリカに戻ってからまた本盤の演奏を行ったことになる。

録音はあまり良くないが、それはさほどの問題にはならない。最初は、単一音の繰り返しと展開から如何に花開かせるかを模索しているようであり、やがて、確かにケルンでの演奏に共通する雰囲気の旋律を繰り出してくる。これは歓びに満ちていて、文字通り美しい。

面白いことに、ブレーメンでの演奏にあり、また同時期のアメリカン・カルテットの曲に強く漂っていたような、フォーク感も漲っている。指は絢爛に速く動き、同時に、レイ・ブライアントのソロピアノ『Alone at Monteaux』におけるブルースさえも想起させることだ。ブライアントの演奏は1972年、時代の力もあったのだろうか。

これがケルンのかわりに世に出て称賛されていても、おかしくはなかったほどの内容。

●キース・ジャレット

キース・ジャレット『North Sea Standards』(1985年)

キース・ジャレット『Standards Live』(1985年)

ピーター・ブルック『注目すべき人々との出会い』、クリストのドキュ、キース・ジャレットのグルジェフ集 (1980年)

キース・ジャレット『Staircase』、『Concerts』(1976、81年)

キース・ジャレットのインパルス盤(1975-76年)

キース・ジャレット『Arbour Zena』(1975年)

キース・ジャレット『The Bremen Concert』(1975年)

70年代のキース・ジャレットの映像(1972、76年)

キース・ジャレット+チャーリー・ヘイデン+ポール・モチアン『Hamburg '72』(1972年)

キース・ジャレット『Facing You』(1971年)