中辺路(なかへち)

大辺路(おおへち)

子辺路(こへち)

伊勢路(いせじ)

「ちゃんと歩ける熊野古道」では中辺路と伊勢路の2つしか取り上げられていなかった。

私が気になるのは子辺路。

熊野本宮大社

熊野速玉神社

熊野那智大社

那智山青岸渡寺

補陀絡山寺)

大辺路(大辺路ルート全図)

紀伊路(紀伊路ルート全図)

高野山と小辺路(高野山・小辺路ルート全図

高野山・金剛峯寺)

伊勢路(伊勢路ルート全図

伊勢神宮)

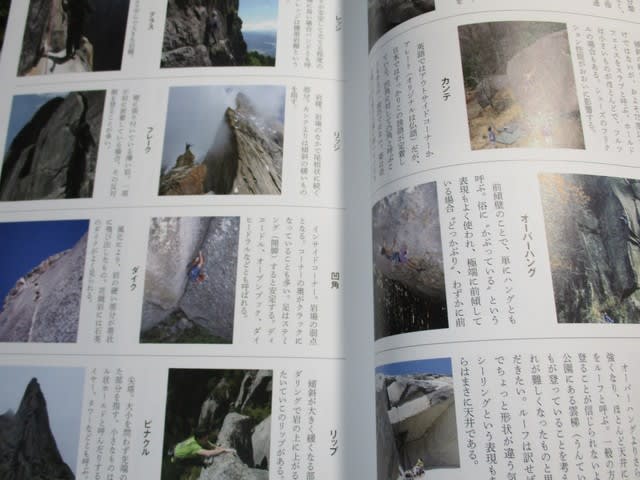

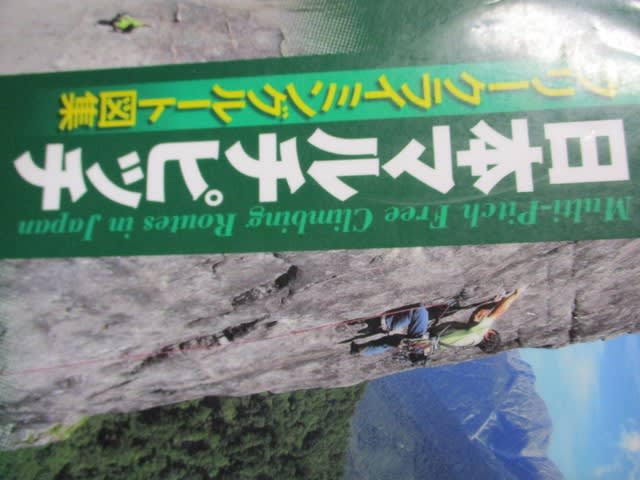

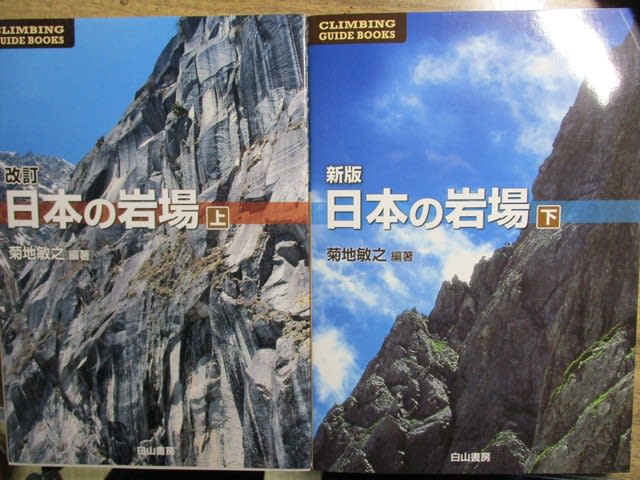

「最新アルパインクライミング」菊地敏之

右上するラインを登るとき、ゲートを左にする。

左上するラインを登るとき、ゲートを右にする。

どうしてか?

なんとなく感覚でセットしていたヌンチャク。

ウィップフラッシュ現象とは何か?

きちんと図解で説明してくれる。

読んでみて。

P53

メーカーによれば、固定されたナイロンロープの上を別のロープが数メートル流れただけで、固定された方のロープは一気に溶融点に達し切断するとのことだ。

P68

そのような所(前傾やハング)ではロープを急激に止めるとクライマーがロープに惹かれて壁に叩き付けられる可能性がある。

(中略)

「ロープを流す」という言葉が復活したものと思われる。

(中略)

しかしながらこの場合の「制動」は、昔のものとはそのやり方が決定的に違っている点に注意したい。それは要するに、ロープは「流す」のではなく「しっかり止め」、しかしビレイヤーが体を浮き上がらせる、あるいは軽く持っていかれることで衝撃を緩和する、というものだ。(言葉ではっきり説明されて納得。私はATCが普及する前=93年頃には意識的に行っていたと記憶する。周りもそうしていた、と思う。)

どんな時に破断が発生するか?

下図はゲートの向きにより、カラビナが横を向く場合がある、と。ハンガーに引っ掛かる場合もある、と。

下の図はウィップフラッシュ現象による破断。

ゲートの向きが重要…読んでみて。

下の図は、ワイヤーゲートの問題点について。

軽いカラビナはボルトハンガーに乗りやすい。

下の図は、各種ビレイディバイスの使い勝手について。

マルチをする場合、重要な問題。

【誤植】

P25

ハンス・フリーリン

↓

ハンス・フローリン

著者は校正の資格をお持ちと聞いている。

菊地敏之さんの作品で誤植があるのは珍しい。

【おまけ】

イラストを描かれているのが著者の奥さん。

昔、岩場に二人で来られているのを、お見かけしたことがある。

イラストレーターとは知らなかった。

【本書とまったく関係のない、おまけのおまけ】

関西の夫婦は、どうして岩場でケンカするのだろう?

関東のカップルが、大声で夫婦喧嘩をしているのを、見たことがない。

(その代わり、いきなり別れるらしい、と聞いたけど…一長一短か?)

本書とまったく関係ない話を書いて申し訳ない。

【ネット上の紹介】

大好評『最新クライミング技術』の続編&最新技術の決定版。クラック&ナチュラルプロテクション、ビッグウォール、アイスクライミングを軸に、新しいアルパインクライミングの技術と本質に迫る。

1 アルパインクライミング概説

2 ロープアクセス

3 クラッククライミング

4 ビッグウォールクライミング

5 冬期登攀

6 レスキュー技術

立ち読みする

立ち読みする

「山岳装備大全」ホーボージュン/村石太郎/永易量行

装備を33カテゴリーに分けて詳細に解説している。

装備の種類や機能だけでなく歴史も書かれている。

気になるところだけ読んでもOKだし、ざっと目を通すだけでも参考になる。

紫外線…海抜ゼロ地点から1000m上がるごとに約10%も増えていくのだ。(白内障、ヒフ癌の原因となる)

【ネット上の紹介】

トレッキングブーツ、バックパック、オールウェザーシェルなど主要装備33カテゴリーを詳説。テント・冬季登山関連用具も対応。バッテリーなど小物18カテゴリーもコラム掲載。トップレベルの知識をもち定評ある最高の筆者による執筆。用具の特長と機能美を際だてるハイクオリティな写真。

トレッキングブーツ

フットベッド

トレイルランニングシューズ

小型パック

大型パック

ベースレイヤー

オールウェザーシェル

レインウェア

フリースウェア

ダウンウェア〔ほか〕

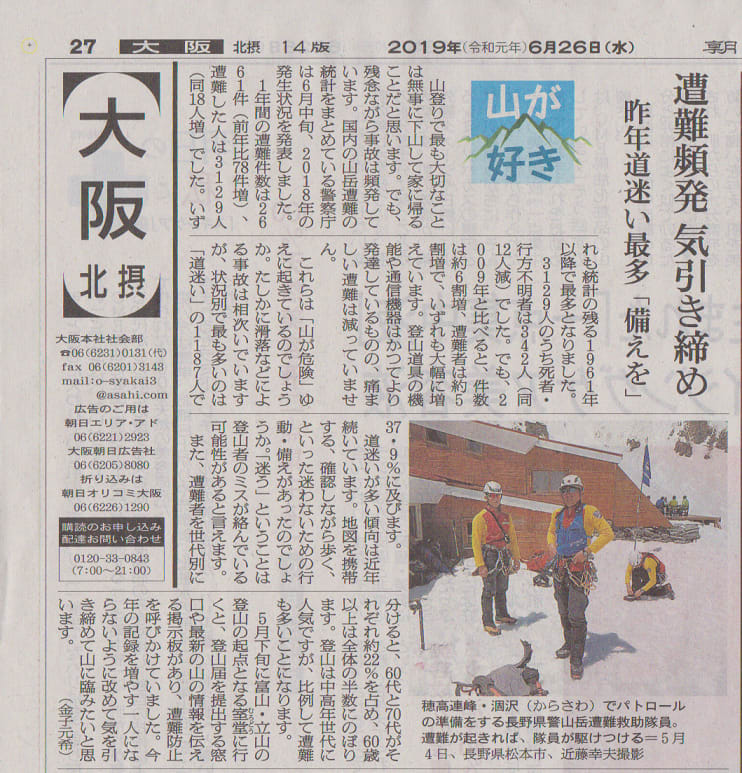

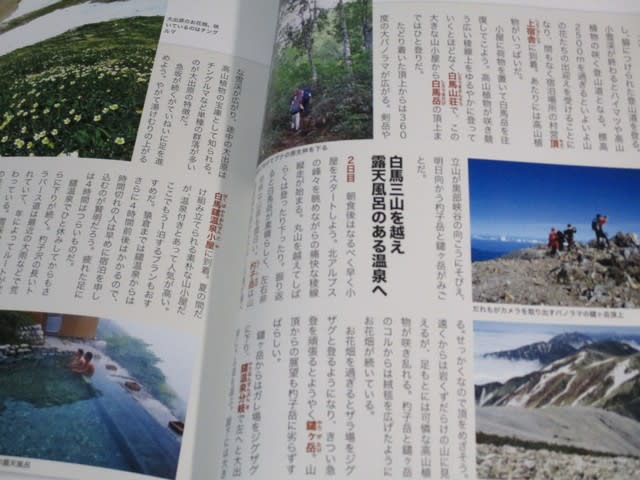

山と渓谷 2019年1月号

今ごろ1月号を買ってどーするの?って言われそう。

別添小冊子の「山の便利帳 2019」が欲しかったから。

交通機関、山小屋情報が詰まっている。

独りで行動するので、車より電車が多くなる。

今は行けないけど、遠出をしたら、特にそうなる。

その場合に備えての情報収集が必要。

【関連事項】

今日、宝剣の滑落事故について会話をしたが、次の4点が重要と感じた。

①体力(全ての基本)

②技術(体力の上に築く建築物のようなもの)

③装備(つねに更新する必要あり)

④自然条件(自然には逆らえない)

以上4点にプラス⑤を追加するなら『情報収集』でしょう。

こちらも、つねに更新する必要あり。

クライミングのショート・ルートは、2-3分のルートが多い。

それでも、緩急をつけて登るので、力が抜ける時がある。

慣れた人ほど、核心に備えて、身体が力を抜こうとする。

山の場合、数時間の間、ずっと緊張しっぱなし、ってのはないし、無理と思う。

気の抜ける時がある。

いかに危険箇所を見抜き、集中力を持続するかが重要。

体力・技術・装備を総動員して対処する必要がある。

…結果論になってしまうけど。

亡くなられた方のご冥福をお祈りします。

【リンク】

中アで滑落、3人死亡1人重傷 登山道に凍結箇所多く

【ネット上の紹介】

[特集]

●登山の現在形

平成から未来の山を語ろう

◇第1部 登山者たちの現在形

・丹沢塔ノ岳で聞いた登山者たちの“今”

・本誌アンケートから見る読者の現在形

・これからの山を語ろう 花谷泰広×望月将悟

・豊かな「山時間」の過ごし方

◇第2部 テーマで見る平成日本登山史

・インターネットの普及

・女性の活躍

・自然の脅威

・多様化する登山

・集団から個人へ

◇第3部 現在の山、これからの山

・平成登山用具史とこれから

・山岳遭難を減らすために

・山小屋の役割を考える

・環境問題の行方

・増える外国人登山者

・山のビジネス最前線

◆お正月に登りたい山

・[ルポ]東京都/日の出山~御岳山/大阪府・金剛山

・[コースガイド] 47都道府県「お正月に登りたい山」ガイド

・[コラム]2019年は亥年!登ってみたい干支の山