雨の中を、桜を見に行ってきた。

雨なので閑散としている

そこそこ咲いている

横は田んぼ、逆方向は川

野の花もいろいろ

こちら全景(橋の上より)

ROCK & SNOW 063 春号 2014

今回の特集は「限界を超える」。

トップクラスの選手の具体例が示される。

トップクラスの選手だからこそ、限界を超えられるのか、

限界を超えてきたからこそ、トップクラスになれたのか?

他に、いくつか気になった記事をピックアップする。

P58

「クライミングエリア内の希少猛禽類営巣地の保全について」

・・・つまり珍しい鳥を保護しましょう、ってこと。

鳥類レッドリスト (たくさんの絶滅危惧種がいる)

P107

幕岩小登攀史by菊地敏之

そもそもこの岩場は、その昔がそうであったように、自然で、いかにもフリーで登りたくなるようなラインが多く並んでいる。それらを、ごく自然に、弱点を探しつつ登ることが、本来のフリークライミングというものだろう。

(フリーの本質に触れられている・・・なぜチッピングが駄目なのか、限定ルートに三つ星がつかないのか、これにより理解出来る。グレードにかかわらず、弱点を突いたルートは、輝いているし、時代が変わっても魅力を減じない)

P112

「Gimme Kraft」が紹介されている。

14dをOSしたアレックス・メゴスを育てたコーチ陣が運営に携わっているジムがGimme Kraft。

Video: Gimme Kraft Trailer

P114

コンペのルールについて書かれている

この中で、Zクリップについて触れられているのが興味深い。

コンペに出るような方でもZクリップはするし、主催者側も想定している。

『なお、Zクリップ自体は違反ではありません。「直さなかればならない」とされているのは安全上の問題があるからでしょうが、それを行わなかった場合の罰則的な規定はありません。

・・・図で示されている『ルーフ越え』の場合だと、実際問題、修正する必要はなさそうだ。

P116-119

スペイン・アンダルシア「ロサリオ」の岩場が紹介されている。

写真と文章を寄稿しているのは、ナカガイジムスタッフ・山田君。

出来るなら、カラーで紹介して欲しかった。

ロクスノ側の都合で「モノクロ」なのが、残念だ。

【ネット上の紹介】

特集:限界を超える

野口啓代による国内女性初のグレード「Mind Control(8c+)」(スペイン)、

アンジェリカ・ライナー(イタリア)が登ったカナダの女性最難ミックス「Steel Coan(M13+)」、

ニコラ・ファブレス(ベルギー)のクラック最難ルート「The Recovery Drink(5.14)」(ノルウェー)、

ベルント・ツァンガール(オーストリア)の世界最難ボルダー「Shantaram(V16)」(ノルウェー)……。

そのほか、竹内俊明、田嶋あいか、吉田智音、長尾基史、

中川翔一、橋本今史などが、それぞれの限界グレードを押し上げた。

特別企画:最新 ボルダーエリア情報

国内で解禁された3つのビッグ・ボルダーエリア……

金華山(宮城)、霊山(福島)、比叡山(宮崎)の課題を一挙公開。

記録:ミック・ファウラー(英国)らによるキシュトワール・カイラス、カミロ・ラダ(チリ)

によるフエゴ島サルミエント主峰、冬季新ルート北壁からの57年ぶりの第2登、

岡野寛のクライミングトリップ in トルコ

レポート:ボルダリング・ジャパンカップ、クライミング日本選手権ほか

ガイド:スペインの岩場

最難グレードの更新が相次いだクライミング界の最新記録をレポート

興味深い話が盛りだくさん。

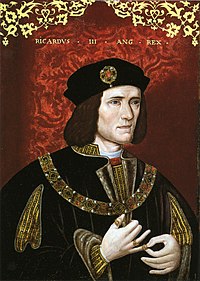

シェークスピア「リチャード三世」と「時の娘」を対比させ、肖像画からキャラクターを読み解いていく。

左がヘンリー七世、右がリチャード三世

どちらが悪人に見えるだろうか?

シェイクスピアによると、リチャード三世は極悪人。

スーラの『グランド・ジャット島の日曜日の午後』

右端の男女・・・夫婦でも恋人でもない。

P38

金持ちとその囲われた愛人に違いない。なぜならここはパリという都会の縮図であり、となれば至る所で見られたそういうカップルが描かれないわけがない。証拠はもう一つ。女性が紐で結わえているペットは猿で、猿が象徴するのは「悪徳」であった。(画像を拡大して見ると、確かに、夫人の足下に猿がいる)

ところで、この絵には日傘や帽子が描かれるが、現代女性の重要アイテムが描かれていない。

そう、『ハンドパッグ』だ。

P42

なにしろ、淑女は馬車で外出し、支払いその他めんどうなことは同伴の男性に任せるものであり、ハンドバッグを持つことやそれ自体も蔑視されていた。バッグを持たないのが淑女であれば、淑女になりたがる、あるいは淑女に見せたがる女性たちも極力何も持たなかった、日傘は持っても。それが時代の文化装置というものだ。

ちなみに、パラソルとは・・・

――パラpara(=よける)ソルsol(=太陽)・・・P39より

ゲーテは37歳の時、誰にも行き先を告げず、一人イタリアへ旅立った。

そして20か月にわたってヴェネチア、フィレンツェ、ローマ、ナポリ、シチリア島とグランドツアー。

ドイツに帰ってきたゲーテの変化は?

P100

帰国したその年にもう、身分もはなはだ低く教養もない少女と同棲を始めたのだ(後年、正式の妻にする)。南国の陽光を浴びて気づいたに違いない、上品すぎる有徳の貴婦人より、少々お馬鹿でも官能的な若い娘の方がずっといい、と。

ローマ近郊におけるゲーテの肖像

P202

ロシア革命後、共産主義を嫌って三万人ものコサックが国を捨てた。皇帝時代には国に留まったコサックが、スターリン体制では捨てたのだ!かのドン・コサック合唱団は、そうした亡命コサックたちが結成したもの。

ちにみに、ソ連を逃れて他国に渡った人々は、共産主義の赤と対立するものとして、白いロシア人、つまり白系ロシア人と呼ばれた。白人だから白系というものではない。

オスマン帝国のスルタンへ手紙を書くザポロージャ・コサック(イリヤ・レーピン1880年)

【ネット上の紹介】

人あるところに思惑あり。歴史をあぶり出す17の人間ドラマ。人気シリーズ第3弾。各絵画、関連年表付き。

選挙、決闘、手紙、さらには画中画や女性のバッグまで、絵に秘められた意味が解き明かされ、時代の息吹が蘇る。人気シリーズ第3弾。

“絵で知る”歴史はこんなにも面白い! ギリシャの神々、イエスや聖人に続き、人気シリーズの第3弾のテーマは、“人間”です。古代のハンニバルから20世紀を生きたユダヤ人画家まで、過去に生きて呼吸していた実在の人間たち。彼らは、「ゼウス顔負けの好色ぶりを発揮するし、悪魔よりなおひどい悪を為すかと思えば、時に聖人もかくやの自己犠牲を厭わない。権力欲にかられ、陰謀をめぐらし、名誉のために命を賭し、恋文を書き、選挙運動でただ酒を飲む……」。人間とはなんて興味深い生きものなのか――著者の深い眼差しと洞察で、選挙、決闘、手紙、さらには画中画や女性のバッグまで、絵に秘められた意味が解き明かされ、時代の息吹が甦ります。ターナー『吹雪、アルプスを越えるハンニバルとその軍勢』/ブリューゲル『死の勝利』 /ドラローシュ『ロンドン塔の王子たち』/ラファエロ『レオ十世と二人の枢機卿』/ティツィアーノ『カール五世騎馬像』/ガウアー『エリザベス一世』/フェルメール『恋文』/ゴヤ『異端審問の法廷』/スーラ『グランド・ジャット島の日曜日の午後』/グロス『恋わずらい』など全17篇。各絵画、関連する年表や家系図、地図を掲載。いずれも画家の心境やテーマ、時代背景などに光が当てられ、時代の息吹が甦ってきます。一芸術作品として眺めていた作品が全く違った絵に見え、歴史の面白さに引きずり込まれること間違いなしです!

「月の輝く夜に/ざ・ちぇんじ!」氷室冴子

既読作品と思い込んでいた。

ところが、未読の作品が収録されていた。

「クララ白書番外編 お姉さまたちの日々」

私は、氷室作品の中で、「クララ白書」「アグネス白書」シリーズが一番好き。

だから、この番外編は嬉しかった。

氷室冴子さんは2008年6月6日に亡くなられた。

もう新刊が出ることはない。

もし、単行本未収録作品があれば、掘り起こして欲しい。

切に願う。

PS

読んでいて感じたんだけど、もし「クララ白書」「アグネス白書」シリーズがなければ、

「マリみて」シリーズも書かれなかったかも知れない。

影響を受けている、と思う。

【ネット上の紹介】

十七歳の貴志子は、親子ほどに歳が違う恋人の有実から、彼の娘の晃子を預かってほしいと頼まれた。晃子は十五歳。気が進まなかった貴志子だが…?表題作『月の輝く夜に』のほか、同じく文庫未収録作品『少女小説家を殺せ!』『クララ白書番外編 お姉さまたちの日々』を収録。そして文庫・単行本で134万部を記録した不朽の名作『ざ・ちぇんじ!』上下巻を併せた、氷室冴子ファン必読の一冊。

手塚治虫文化賞が発表された。

羽海野チカさんの「3月のライオン」。

新生賞は、今日マチ子さんの「みつあみの神様」。

第18回手塚治虫文化賞(朝日新聞社主催)の受賞作品と受賞者が決定(2014.03.25)

手塚治虫文化賞大賞に羽海野チカさん「3月のライオン」:朝日新

阿武山に登ってきた。

心温まるエピソードを紹介する。

安威川沿いのアプローチ。

階段を使って、自転車を堤防下の散策コースに降ろしていた。

すると、高校生くらいの男の子が、「手伝いましょうか?」、と。

私が、年老いた非力なオヤジに見えたのでしょうね。

(高校生から見たら、高齢者だけど)

私は、「大丈夫です」、と毅然と断った。

ホント、こころ温まるエピソード、である。

(私が当事者でなかったら、100%共感なんだけど)

途中の尾根より

山を削って宅地開発(サニータウンのさらに山手か?)

樹林帯を行く

「みをつくし料理帖」シリーズのレシピ本。

リアル料理には興味ないので、読まずにいた。

けれど、書き下ろし短篇小説「貝寄風」が掲載されている。

澪と野江の幼き日の思い出を描いた作品と知って、取り寄せた。

結果から言うと、読んで良かった。

二人の絆を確認できた。

最終章に向け、澪の強い決意とモチベーションを知ることが出来る。

エッセイも挿入されていて、丁寧に作られた1冊。

「みをつくし料理帖」が誕生するきっかけとなった逸話・・・P11-014

漫画原作から時代小説へ転身するきっかけとなった逸話・・・P115-117

レシピを付けるきっかけとなった逸話・・・P67-69

受験問題に「みをつくし料理帖」が取り上げられ、解こうとしたら、難しくて鉛筆を放り出してしまった話等、

・・・興味深い話が満載。

私が特に面白く感じたのは、『名前の秘密』の章。P31-33

野江の名前の由来ついて。

これは大阪の地名から摂りました。大阪から京都へ向かう京街道、その街道沿いにあった町の名です。

大阪の地下鉄を利用していた時、いつも気になる駅名がありました。「野江内代」がそれ。

う~ん、「野江内代」なのか!(「のえうちんだい」と読む)

私は大阪在住なので、小さい頃から知っている。

(地下鉄が出来る前から馴染んだ地名で、大阪市バスの通り道)

地下鉄で言うと、『谷町線』で、都島と関目高殿の間。

1号線とは少しずれているけど、交通量が多い。

・・・ここが京街道だったのか、と感慨深い。

【ネット上の紹介】

大好評「みをつくし料理帖」シリーズで登場した料理をあなたのご家庭に!! 「はてなの飯」「ありえねぇ」など、本編ではご紹介出来なかったレシピを初公開。澪がつくり出す料理を著者自らが完全再現。また、つる家の間取り図や書き下ろしエッセイなど余すところなく収録。そして、ここでしか読めない、澪と野江の幼き日の思い出を描いた書き下ろし短篇小説「貝寄風」を特別収録した豪華なレシピ本。「みをつくし料理帖」ファン待望の一冊!!

「春を背負って」笹本稜平

笹本稜平さんと言えば、スケールの大きな冒険小説、と言うイメージ。

でも、本作品は、ホームドラマのような作品。

奥秩父の山小屋を舞台にした、心癒やされる連作長編。

P104

登山道が荒れる原因として最近気になるのがダブルストックだ。伸縮タイプのストックを両手に持つスタイルで、ヨーロッパアルプスのトレッキングコースのように道路幅が広ければ問題ないが、日本の登山道のように人ひとりすれ違うのさえ難しい狭い道では、超合金製の石突きが左右の路肩にダメージを与える。

P106

「日本人てのはなんでも右へ倣えだからな。客同士の会話でも、日本百名山のここへ登ったのあそこへ登ったのという話ばかりだ。観光地や温泉巡りの感覚で山へ来ちまうから、遭難や事故も絶えないわけだよ」

P257

「山が下界のようになに不自由ない場所になっちまったら、そもそも山に登る意味はないわけだからね。(後略)」

【参考】

本作品は、「劔岳 点の記」の木村大作監督によって、映画化された。

次にリンクしておく。(場所・人物ともに、設定が、原作と異なる)

映画『春を背負って』公式サイト

【ネット上の紹介】

主人公の長嶺亨は大学院卒業後、サラリーマンをしていたが、父親の訃報をきっかけに奥秩父の山小屋を継ぐことになった。そんな亨をサポートしているのが「ゴロさん」。父親の大学の後輩で、ひょんなことからホームレス生活をしていたが、亨の父親と再会、父親の死後、亨を手伝い始めた。ある日、年配の刑事がゴロさんそっくりの指名手配のチラシを持って亨の家にやってきた。あまりにも謎に包まれたゴロさんの過去。亨の心にうまれた疑いの灯。豊かな自然を舞台に描かれる山岳連作小説に乞うご期待!

ポンポン山▲679mに登ってきた。

神峰山寺~川久保~釈迦岳~山頂~本山寺~神峰山寺

09;30神峰山寺出発

14:00神峰山寺下山

樹林帯を行く

少し雪が残っていた

山頂到着

本山寺に参詣

「きずな 時代小説親子情話」細谷正充/編

時代小説アンソロジー。

テーマは「親子」。

次の5編が収録されている。

「鬼子母火」宮部みゆき

「この父その子」池波正太郎

「漆喰くい」高田郁

「糸車」山本周五郎

「親なし子なし」平岩弓枝

なぜ、このアンソロジーを読もうと思ったかと言うと、

単行本未収録の高田郁作品が掲載されているから。

結果から言うと、読んでよかった。

これぞ、『みをつくし料理帖』の原点、である。

『特選小説』2008年12月号(辰巳出版(株))に発表された、初期作品。

料理をテーマに、絶妙な展開と人物配置、情感を盛り上げて、読者を泣かせる。

・・・やはり、、『みをつくし料理帖』の原点、と言うべき作品。

以下、解説の文章を転載する。

P247

11歳のふみと、母親のいね。

病気で寝込み、食が細ったいねは、かつて一度だけ食べた「豆腐」の味が忘れられないという。

それを聞いたふみは、なんとか母に豆腐を食べさせたいと、庄屋に相談。

P247

健気な少女と、それを見守り、助ける大人たち。おいしそうな食べ物。温かな読後感。「みをつくし料理帖」シリーズの特色が、はやくも本作に現れている。

(中略)

なお、小説誌発表時の本作の主人公の名前は“ふき”であったが、「みをつくし料理帖」シリーズに同名の少女が登場するので、本書収録に際して“ふみ”と改めたそうである。

以上、高田郁さんの「漆喰くい」ばかり誉めたが、他の作品も良かった。

つぶぞろい、である。

読んで損はない、と思う。

若手バレエダンサーの登竜門、ローザンヌ国際バレエコンクール。

今年、日本人3人が第1位、第2位、第6位に入賞するという快挙を成し遂げた。

これだけの結果を出そうとしたら、けっこうなバレエ人口を必要とする。

日本に、どれくらいのバレエスクールがあるのだろう?

『国内のバレエ教室は約4500あり、生徒の総数は40万人にのぼる』、とある。(朝日新聞・夕刊2014年2月22日)

さて、振り返って、クライミングジムはどうだろう?

Climbing-netに登録されている総ジム数は、297店。

2010年(夏)で150店と言われたので、3年半で、2倍なったことになる。(ROCK & SNOW 2010秋号 No.49記事による)

バレエと比べて、圧倒的に少ないクライミングジム。

それでも、世界で戦って、そこそこの成績を出していることを考えると、

日本のクライマーの質が高い、ということだろうか?

ちにみに、「大阪のジム」で検索をかけると全部で27店でてくる。

さらに、「大阪のジム」で「リード壁のあるジム」では、6店ヒットする。

次の6店である。

ナカガイジム・摂津店

ナカガイジム・深井店

OCS・大阪店

グラビティリサーチ・難波店

パンプ・大阪店

レベル・テン

・・・なぜか、クラックスが抜けている。

入力モレか?

「毒婦。 木嶋佳苗100日裁判傍聴記」北原みのり

タイトルどおり、木嶋佳苗100日裁判傍聴記。

木嶋佳苗の事件は、日本の男性を震撼させた、と思う。

でも、ほとんどの男性は「俺はだまされないぞ」、と感じたんじゃないだろうか?

私なら、どうだろう?

いくつか文章を紹介する。

P4

女の犯罪といえば、影に男がいることが未だに多いが、佳苗に男性の共犯者はなく、女の犯罪に感じる湿度のようなものが、あまりにもなかった。

P81法廷での佳苗の様子

午前と午後で服を変えたり、前髪を切ってきたり、唇をつやつやさせたり、胸が大きく開く華やかな服を着てきたり・・・

P94

この社会に生きていれば、不美人であることの不遇を、女は痛いほど感じている。女は男のようにブスを笑えない。自分がブスだと、自虐はしても、他人のブスは笑わない。それは天につばするようなものだから。

P120

男は純情の名の下にお金を出し、愛を求め、手料理を求め、セックスを求めてくる。佳苗のドライさと合理性に、純情が適うわけがない。

P137法廷の検事とのやりとり

声を荒らげる検事に、一度、佳苗が笑ったことがあった。(中略)

「なぜ笑ったんですか?」

と検事が聞くと、佳苗は彼を見ようともせず、マイクに向かって、はっきりとこう言った。

「あなたが、常に、恫喝的だからです」

P248

佳苗の話を男性とすると、よく「おれはだまされない」で終わってしまうんですけど、ご飯を作ってくれて、優しくしてくれて、「あなただけが大事です」ってケアしてくれる女性がいたら、容姿に関係なく、日本の男はかなりの確率でだまされると思います。

さて、再度、自分に問うてみる。

私は、騙されないだろうか?

相手はプロである。

う~ん・・・自信がない。

【参考リンク】

木嶋佳苗の拘置所日記

【関連作品】

「毒婦たち 東電OLと木嶋佳苗のあいだ」上野千鶴子/信田さよ子/北原みのり

伏見稲荷に行ってきた。

稲荷神社は農業の神をまつる神社。

伏見稲荷は全国にある稲荷神社の総本社。

思った以上に人が多かった。(中国人が多い、と感じた)

千本鳥居

この景色を見るために登ってきた。

稲荷出発で、東福寺に降りた。

2時間で登って降りることができる。

この後、京阪祇園四条に移動。

うどん博物館に行ってきた。

私は、福岡「かしわうどん」を食べた。

多種多様のうどんを食べ比べしようと思うなら、時間帯が限られているので注意。

→うどん ミュージアム【うどん 博物館】

以前も掲載したが、再度【豆知識】を掲載しておく。

「お稲荷さん」とも呼ばれる稲荷神社は、もとは穀物や農業の神をまつる神社。中国から渡来した秦氏が平安時代に建てました。

古代中国の陰陽五道という哲学では、黄色が「土」をあらわし、黄色い毛のきつねを土の化身としました。そこで、きつねが、土に育つ作物の神である稲荷神のお使いと考えれた、ともいわれます。また、きつね色した油あげが、稲荷神社に供えられ、きつねの好物といわれるようになった、とも考えられています。

P29「いきもの図鑑えほん」(前田まゆみ)より

「きりきり舞い」諸田玲子

十返舎一九の娘、舞を主人公にした、連作時代小説。

舞の周りは、奇人・変人ばかり。

いつも振り回され、「きりきり舞い」。

江戸時代を舞台にした、ドタバタ・コメディ。

P133

夫から離縁を申し渡すときは、妻の持参金をそっくり返すのが決まりだった。使い果たしてしまって離縁できない、という例もままある。

・・・こんな豆知識が嬉しい。

P249

ヒロイン・舞が旗本のイケメンを好きになる。

相手も憎からず思っていて、良い感じ。

しかし、舞は、玉の輿について、冷静に考察する。

虫がつきはしないか、しみができはしないかと、着ていても落ち着かない晴れ着と同じだ。

・・・恋にのぼせず、客観的な判断力を維持している。

(とても頭の良い娘である)

諸田玲子さんと言えば、江戸時代を舞台にした作品を多数書かれている。

シリーズ作品も多い。

本作品も、けっこう楽しめた。

続編も出ている。

【ネット上の紹介】

『東海道中膝栗毛』の作者・十返舎一九の娘、舞。酒びたりで奇行ばかりの父、押しかけ弟子の浪人や葛飾北斎の娘であるお栄たち居候に翻弄される日々だった。十八歳だというのに縁談はみんな父が壊してしまう。そんな舞を武家の若者、野上市之助が見初めた。今度こそ恋が実るか!?奇人変人に囲まれた娘が懸命に生きる姿を、ユーモアと人情味たっぷりに描く時代連作集。