「先生!どうやって死んだらいいですか?」山折哲雄/伊藤比呂美

10年ぶりの読み返し。

P17-18

山折:食欲と性欲は切っても切れません。釈迦やキリストが修業時代、悟りを開くとか真理を突きとめるとかいう前に、断食や精進ということを非常に重視して行うわけですね。

P94-95

山折:日本では比叡山で修行するときに重要な四つの課題があると、伝統的に言われてきた。それが「論湿寒貧」です。日本の宗教にとって重要な時代、思想的に深まった時代というのは十三世紀です。法然・親鸞・道元・日蓮が出てくる。この四人は全員、その四つの課題にとりくんで、比叡山で修行したり勉強したりしていた。

P128-129

山折:『ヨハネ福音書』の冒頭に、「はじめに言葉ありき」と書かれているでしょう。この翻訳がほんとに正しいのかどうかに異議を唱える人はあまりいないけれど、山浦玄嗣(はるつぐ)さんという方がまったく新しい問題提起をされました。

伊藤:(前略)今、山折先生がおっしゃったところは、こんなふうになります。「初めに在ったのァ神様の思いだった。思いが神様の胸に在った。その思いごそァ神様そのもの。初めの初めに神様の胸の内に在ったもの」(ケセン語新約聖書)

【ネット上の紹介】

生きることを真正面から見つめ、格闘してきた詩人・伊藤比呂美が、宗教学者・山折哲雄に問いかける、「老いを生きる知恵」。

[目次]

1 性をこころえる(食欲と性欲の切っても切れない関係

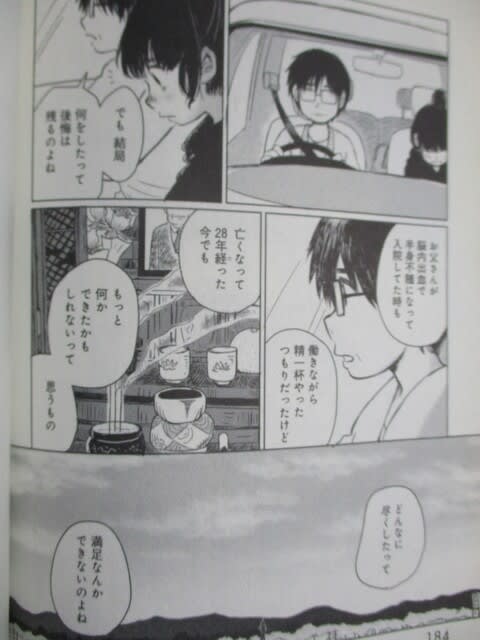

欲望を満たしつつ、快く死んでいきたい

「翁」の表情は日本の老人の理想 ほか)

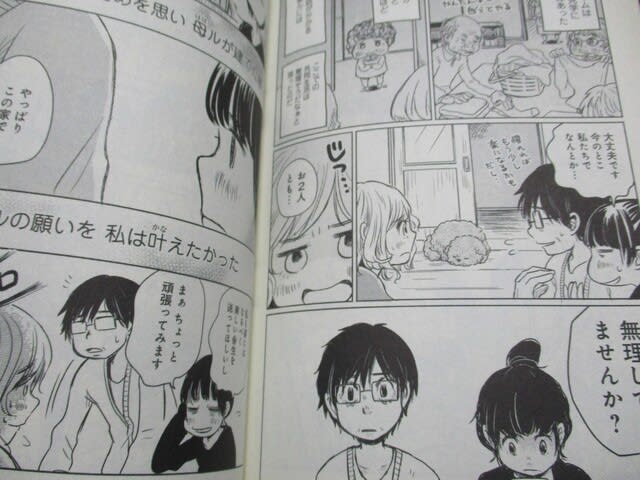

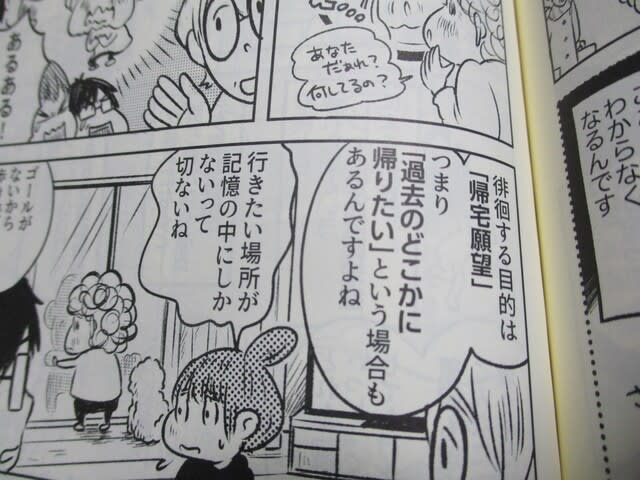

2 老によりそう(木石のように生きる

乾いた仏教、湿った仏教

国を誤らせた五七調 ほか)

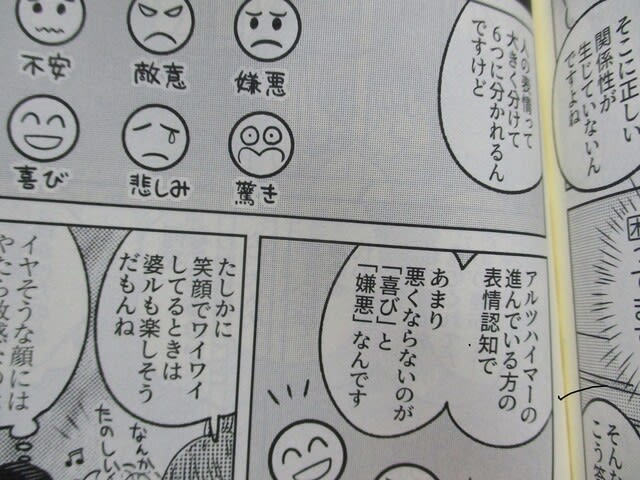

3 病とむきあう(創造的な病

「気配の文化」と「告知の文化」

「思いやり」のあいまいさ ほか)

4 死のむこうに(骨を噛む

ひと握り散骨のすすめ

儀式抜きで生きていけない ほか)