「ジャパネスク・リスペクト! 氷室冴子『なんて素敵にジャパネスク』トリビュート集」我鳥彩子/ 後白河安寿/岡本千紘/松田志乃ぶ/山内直実/後藤星

氷室冴子さんが亡くなられたのが2008年。(10年が経つのですね……)

本作品は、氷室冴子さんの名作「ジャパネスク」へのトリビュート作品。

即ち、集英社公認、禁断の二次創作集である。

P171

「瑠璃姫の?」

由良姫はこくりとうなずいた。

「鴛鴦殿でお別れしたとき、瑠璃姉さまはね、由良に、こうおっしゃったの。『心の傷が癒えるまで、辛いだろうけど、頑張るのよ、由良姫。愚痴でもなんでも煌姫に吐きだして、支えてもらいなさいね』って。『煌姫がそばにいると思えば、あたしも由良姫のこと、安心できるわ。なんだかんだで、煌姫は、頼りになる、信頼できる人なんだから』って」

「ま」

たまには、瑠璃姫も、気のきいたことをいうではないの。

「『煌姫はド貧乏な暮らしのせいで、倫理観がぶっ壊れているし、人間性その他にはなはだ問題の多い守銭奴の拝金主義者だけど、そのぶん、根性があって、頼りになるわよ。意外に裏表がないし、清々しいほど物質主義者だから、割り切ってつきあえば大丈夫だわ。姿かたちは花のようだけど、中身は踏まれるほどに強くなる麦のようなしぶとい人だから、余計な気遣いもいらないし、友人としてつきあうには、気軽な相手よ』……って」

「……」

【感想】

本作品で面白かったのは、松田志乃ぶさんの「ジャパネスク・ネオ!」。

そのためにだけでも、購入する値打ちがある。

改めて、氷室冴子さんの後継者は、松田志乃ぶさんと感じた。(+荻原規子さんも入れたい)

【蛇足】

読んでいて、だんだん煌姫が馨子と重なってくる。

さらに、由良姫が宮子に見えてくる。

ここは賛否両論分かれるかもしれない。

まぁ、両者のファンとしては、馨子と宮子のルーツは煌姫と由良姫、と。

それが分かったのが収穫、と。

【ネット上の紹介】

少女小説の名作『なんて素敵にジャパネスク』を愛する作家が夢の競演! 現代を舞台に、とある姉弟の大事件を描く『じゃぱねすく六区』、 幼い吉野君とのエピソード『み吉野に 春は来にけり』、 結婚から10年経った瑠璃姫・高彬夫妻の物語『女郎花の宮』、 由良姫を励ます煌姫の、名推理が冴え渡るミステリー(!?)など、 ジャパネスクファンが楽しめるトリビュート作品をこの1冊に! コミカライズを手掛けた山内直実のコミックエッセイ、1999年版のイラストを担当した後藤星が描く“名場面”も収録。

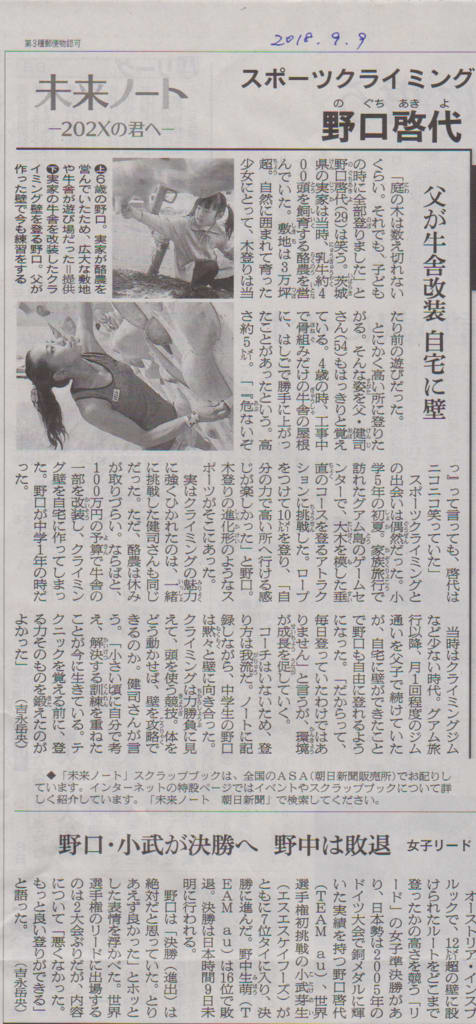

日本語版が刊行されたのが1996年。(オリジナルは1993年)

そのときに読みのがし、図書館にも無く、22年が経過した。

この度、ヤマケイ文庫で復刻され、喜ばしいかぎりだ。

本書で取り上げられて、その後、亡くなった方は次のとおり。

ヴォルフガング・ギュリッヒ

ウォレン・ハーディング

ヒラリー卿

リカルド・カシン

ヴァルテル・ボナッティ

ロイヤル・ロビンズ

よくぞ当時、このインタビュー企画を考えられたものだ。

ロイヤル・ロビンズ

P170

明らかに大事なことは危険をしっかりととらえ、制御することです。といっても、クライミングには危険がなければなりません。これははっきり言っておきましょう。危険を冒すことを求められているのではなく、そこに危険があることが求められているのです。その危険を行動と思考力によってうまく回避するのです。

ロイヤル・ロビンズ

P172

クライミングは単なるスポーツではありません。ひとつの生き方です。

ロイヤル・ロビンズ

P194

怪我をしたり死ぬようなことがあれば、それは100%自分が悪い。責任は全部自分にあります。運が悪かったなんて言ってはいけない。決定的な瞬間に注意を払おうと払うまいと、自分の能力以上のことをやるかどうかは全部自分で選択することです。

ダグ・スコット

P284

質問:クライミングチームで理想的な大きさは何人ですか。

四人です。二人の場合はひとりが病気になると動きがとれません。三人の場合は、二人は気が合うが三人だと多すぎて仲間割れ、となります。

ヴォイテク・クルティカ

P326

質問:クライミングには浄化作用がありますか。

あります。(中略)日常生活の神経症的影響――ちっぽけでばかばかしいことに心を奪われたり、真実とかけ離れた不必要なことに心をわずらわせたりといった神経症的行動を払い清めるのです。登山で体験する強い心理的、肉体的緊張が無用のごみを洗い流してくれるのです。

ヴォルフガング・ギュリッヒ

何かをやってみて、それがうまくいかないと、どなり散らして壁を蹴飛ばす若いクライマーをたくさん見かけます。彼らはすぐれたクライマーになりたいのですが、目標を達成できないとやめてしまうのです。

私はクライミングにおける私の進歩をすべて贈り物だと受け止めています。ある点まで到達できるかどうか自信がありませんでしたが、到達できなくても腹は立てませんでした。

リン・ヒル

P484

結局のところ、私は最優秀クライマーになるには体が小さすぎると思います。人口壁なら小柄な人にはホールドを追加して平等にすることができますが、そのうちに埋め合わせするのが難しくなるときが来ると思います。(謙虚なコメントだが、リン・ヒル自身は、14を登り、誰もなし得なかったノーズのフリー化に成功した。以前、南仏の岩場でお会いしたとき少し言葉を交わしたが、静かな迫力と王者のオーラを感じた)

【ネット上の紹介】

刊行から四半世紀を過ぎてなお、一線のクライマーらに影響を与える山岳名著の文庫化。カシン、ボナッティ、メスナー、クルティカ、クロフト…20世紀を代表する登山界のレジェンド17人が自らの登山哲学、冒険の思想を語る。

ラインホルト・メスナー

リカルド・カシン

エドマンド・ヒラリー卿

クルト・ディームベルガー

ヴァルテル・ボナッティ

ロイヤル・ロビンズ

ウォレン・ハーディング

クリス・ボニントン

ダグ・スコット

ヴォイテク・クルティカ

ジャン=クロード・ドロワイエ

ジェフ・ロウ

ヴォルフガング・ギュリッヒ

カトリーヌ・デスティヴェル

リン・ヒル

ピーター・クロフト

トモ・チェセン

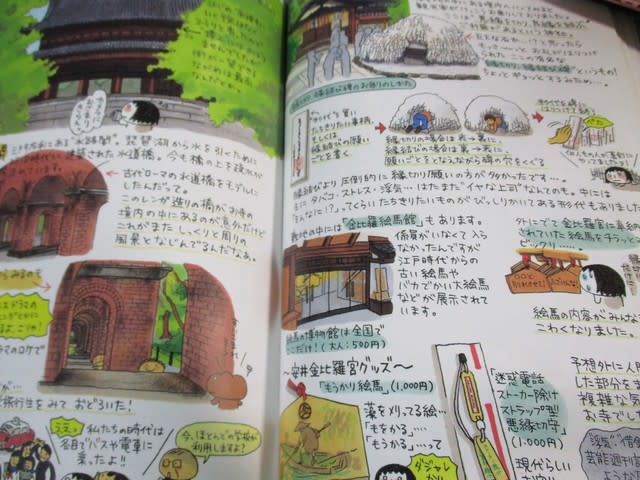

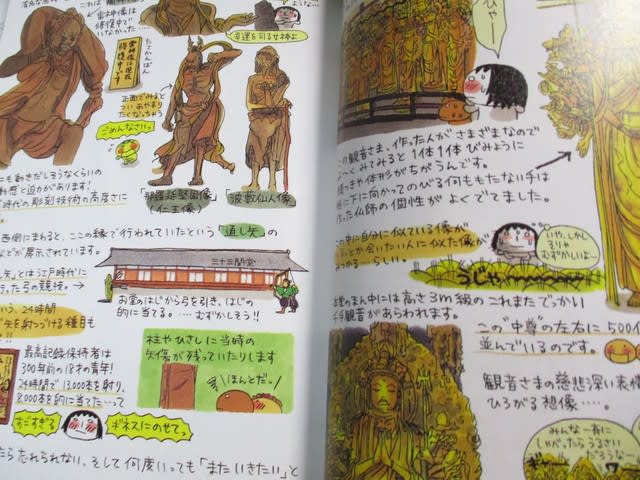

「こげぱん京都ぶらり旅日記 」たかはしみき

ツボを押さえた京都旅日記。

安井金比羅宮 絵馬の内容がみんなディープでこわくなりました。

予想外に人間のドロドロした部分をまのあたりにし、複雑な気分になるお寺でした。

(私も行って、絵馬をざっと見てきたが、非情にリアル、名指しで書かれている…怖い)

(形代を持って巨石をくぐるのだが、長い長い順番待ち…)

→「本当は怖い京都の話」倉松知さと

→安井金比羅宮

重箱の隅をほじくるようで申し訳ないが、三十三間堂の通し矢の絵は間違っている。

下の絵を見てみて。

これが正しい射かたの絵

「三十三間堂外伝 平田弘史士道劇画傑作選」より

「風にもまけず粗茶一服」の文章を紹介する。

三十三間堂は、平清盛が後白河法皇のために建てた。内陣に並ぶ柱と柱の間が三十三あることからそう呼ばれている。柱の間隔は二間ほどだから、つまりずいぶんと細長いお堂であり、なぜかくも長いのかと言えば、そこに千体もの観音像を並べるからだ。

(中略)

ところで、千体千手観音に比べれば知名度はかなり下がるかもしれないが、三十三間堂と聞いて次に人々の脳裏に浮かぶのは、おそらく<通し矢>伝説だろう。

二間おきに柱が立っているということは、本堂の全長は約百二十メートルということになる。この軒下で、江戸時代、弓の名手達が端から端まで一昼夜に何本射通せるか矢数を競った。

今、一般的に弓道の試合は二十八メートル先に的を置いて競うから、百二十メートルといえばその約四倍にあたる。それほど遠くへ矢を飛ばすには、弓を上に向けて矢の滞空時間を延ばすにしくはない。ところが、軒下ではこれができない。水平に遠くまで飛ばすには強弓を使うよりない。弱い弓でまっすぐ射ても矢はすぐに落ちてしまうからだ。百二十メートルに及ぶ軒の下で矢数を競うということは、言うまでもなく破天荒な腕力勝負であった。次々に剛の者が登場し、百単位の勝負から、またたく間にエスカレートして千本単になった。三十三間堂で今も見ることのできる額には、星野勘左衞門という紀州藩士が八千本を射通したことが記されており、さらにその後すぐに紀州の和佐大八郎が八千百三十三本を記録した。

八千本というのは通すのに成功した数であって、彼らが放った矢はもっと多い。星野にしても和佐にしても一万本以上の矢を射ており、通らなかった矢の多くは軒や庇に突き刺さった。三十三間堂の軒は、だから今も疵だらけなのだ。爾来この場所は弓道家にとって特別な空間となっている。

↑ これは私が現地に行って撮った写真。

この距離を1本だけでも射るのは至難でしょう。

一昼夜に八千本射るって事は、とんでもない速射である。

【ネット上の紹介】

京都(洛中・洛南・洛東・洛北・洛西)の観光・グルメ・制作体験・パン屋さんなどを、たかはしみきが、ゆる~くご紹介するおもしろ旅日記が充実内容で盛りだくさん。今回の4コマ漫画の舞台は京都!こげぱんたちの可愛い舞妓姿や平安貴族姿、坊主姿などのコスプレも楽しめるよ。

旅日記 旅日記洛中(中京区・下京区周辺)

旅日記 洛南(伏見区・宇治市周辺)

旅日記 洛東(東山区・左京区周辺)

旅日記 洛北(左京区・北区周辺)

旅日記 洛西(右京区・亀岡市周辺)

やさぐれ4コマまんが 京の都編

「火のみち」乃南アサ

満州・奉天で終戦を迎えた一家。

昭和22年に引き揚げた時には、7人いた兄弟は4人になっていた。

長男は終戦直後の暴動で、三男は疫痢で、末っ子の邦子は引き揚げ船の中で息を引き取る。

父は満州で招集され戦死しているので、母・きよゑがいたが、帰国後、衰弱死。

残されたのは、次の4人。

19歳の長女・昭子。

次男・次郎は14歳。

9歳の満男は知能の発達に遅れがあった。

君子は6歳。

昭子は東京へ一人で行き、身を売って仕送りする。

次郎は乱暴者で短気、人を殺して刑務所へ。

満男は工場に働きにでて行方不明。

残された君子は施設へ。

この一家が戦後をどう生きたのか?

あらすじのように書いたが、ここまでが序章にすぎない。

P20から第一章、ここから物語が始まる。

P69

「養女、ですか」

君子は目を丸くした。急に何を言い出すのかと思ったが、先生は、真剣そのものの表情で、はっきりと頷いた。

「あなたのことを思って言うの。これから先の、南部さんの人生を考えた場合にもね、それがいちばんなんじゃないかと思うのよ」

P207

火のみちを読む。読んで、支配できれば、人間の勝ちだ。そして窯出しの瞬間は、その勝敗が分かるときだった。

【感想】

重厚な大河ドラマである。

読み終わって、疑問が残るのが2点。

昭子はどうなったのか?

八重子はどうなったのか?

昭子に関しては、「水曜日の凱歌」に引き継がれたのだと思う。

もしかして、八重子も、どこかで登場するのかも?

【ネット上の紹介】

妹を守るために人を殺した男。空洞が埋まらない心。欲したのは、古の焼物の「天空の色」。それは奇跡の美か、悪魔の色か。愛と憎悪。美と妄想。憧憬と執着。「許されざる領域」に踏み込んだ男の、凄絶な人生を描いた新たな代表作、ここに誕生!

小倉山に登ってきた。(小倉百人一首で有名な小倉山)

途中のアプローチ

登山口---いきなり二股になっている(右が正解、左からも行けるが眺めと道が悪い)

山頂では眺望イマイチ

中央が小倉山、右奥が愛宕山、左が嵐山(岩田山含む)

写真から分かりにくいが、渡月橋の欄干は台風で損傷し、現在修理中で取り外してある

【YAMAPデータ】

スタート10:43

小倉山12:17-12:25

ゴール13:43

活動距離:7.1Km

消費カロリー:1059kcal

高低差:270m

累積標高上り/下り:358m/369m

【感想】

標識が分かりにくい。

久しぶりのハイキングだったので、疲れた。

筋肉は使わないとすぐ弱る。

「自民党秘史 過ぎ去りし政治家の面影」岡崎守恭

「自民党秘史」と言うほど、大層な内容ではないが、

印象的なエピソードが語られる。

P47

「歌手一年、総理二年の使い捨て」というのは竹下氏の口ぐせで、そうはならないぞと本人も周辺も信じて疑わなかったが、結局、この言葉通りに終わった。

P71

鈴木宗男が金丸氏に聞いた。橋本龍太郎氏はいいですねと。金丸氏は言った。

「ポマードつけてればいいってもんでねえだ」

では小渕恵三氏はどうですかと聞いた。金丸氏は答えた。

「ぼおーっとしてればいいってもんでねえだ」

そして金丸氏は続けた。

「小沢はいいだ」

P158

「させて頂く」のルーツは宗教的なところにあるらしい。例えば浄土真宗はすべて阿弥陀如来という他力によって「生かさせて頂いている」というのが教義である。

司馬遼太郎氏もこの語法はそこから出ていると解説する。

【ネット上の紹介】

あの頃の政治家たちは良くも悪くも器が違ったなぁ…。自民党を見つめ続けた伝説の政治記者が語る、驚愕と禁断と哀愁のエピソード。

はじめに―政治家の「顔」が見えた頃

第1部 政局の人間模様(夜明けの二本足

六さんの八面六臂

角栄邸の正月

一〇年たっても竹下さん

ドン金丸の「常識」

小渕さんの気配り

携帯の世代交代

シンキロウの孤独)

第2部 永田町人物列伝(ヤマテーの矜持

才人と呼ばないで

新生クラブの椅子

ハラケンの土下座

宇宙人の「させて頂く」

「宰相夫人」管見)

第3部 新聞記者見聞録(首相動静

一声百行

つまらなければ鑑真

学歴不問)

竜王山に登ってきた。

山頂展望台

途中に倒木が…先日の台風の影響か?

忍頂寺も屋根にブルーシートをかけてあった

帰りに『あくあぴあ芥川』に立ち寄った。

芥川の魚や生きものが展示してある。(無料、但し駐車場100円)

「京の絶景と名所旧跡めぐり」京都府山岳連盟

京都の山を登っていると、「京都一周トレイル」という標識に出くわすことがある。

これはいったい何だ?

本書は、この疑問に答える内容となっている。

「京都一周トレイル」を18のセクションに分け、解説している。

今後の私のハイキングに影響を与える内容、と思う。

また、旧跡、食事、お土産についても言及されている。(至れり尽くせり)

P31

東大路との交差点が馬町で、粟田口とともに東国からの出入口であった。昔の馬借などが多く集まっていたところで、上下ふたつの馬町からなっている。

(参考:京の七口 - Wikipedia)

P118

『小倉百人一首』の名は、藤原定家が小倉山の麓「時雨亭」で撰集したことに由来する。

【参考リンク】

コース & 見どころ〔京都一周トレイル〕

京都一周トレイル - 京都観光Navi

京都一周トレイルの地図 | YAMAP あたらしい山をつくろう。

【お土産】

明治13年創業の餅菓子店「双鳩堂」。叡電「修学院駅」からすぐ。昔ながらの

みたらし団子 古都香 出町柳店

嵯峨野豆菓司・峯嵐堂 | 京の景勝地・嵐山に生まれ幾年月 さがの まめがし

京菓子司 松楽 京都嵐山 松尾大社御用達店 | 京都嵐山 松尾大社門前の ...

いなり ふたば | 京都じっくり観光

【ネット上の紹介】

山を歩くと見えてくる、京都の自然と歴史。「京都一周トレイル」で東山・北山・西山をめぐり、知らない京都を見つける愉しみ、知ってる京都を俯瞰する快感を貴方に。出かける前に「山歩きのいろは」を忘れずに。

伏見稲荷コース

泉涌寺コース

清水山コース

神明山コース

大文字山コース

瓜生山コース

雲母坂コース

比叡山コース

大原コース

静原コース〔ほか〕

朝日新聞で、谷川俊太郎さんへのインタビュー記事が連載されている。

ずっと気にしていた。

谷川俊太郎さんの3番目の奥さんが佐野洋子さんだから。

彼はどう語るのだろうか、と。

(佐野洋子さんは)散文作家だったけど魂は散文に収まりきらないものがあった。言葉を信用していなくて詩のことを「スープのうわずみ」と言ってましたね。

佐野さんとの関係を通じて老いとか男女の問題とか全部絡んで、新しい深い経験をしたことは確かですね。

(谷川俊太郎さんは)デタッチメント(他人に対して距離を置くこと)の人。佐野さんはそういうところが気に障ったんだと思う。しょっちゅう、けんかしていました。彼女はけんかが好きだった。けんかした後の仲直りが好きだったんだと思う。

「インジョーカー」深町秋生

今回のテーマは、外国順労働者の劣悪な労働条件問題。

警察内部の権力闘争と共に描かれる。

P298

「おれもカネを奪還するアイディアを練っている」

「どうする気だ」

ファンが怪訝な顔をした。呂が右手に巻かれた包帯で口を拭う。

「そりゃ脅しと暴力だ。おれたちにそれ以外、なにがある」

【感想】

「アウトバーン」シリーズは、前作で一件落着。

でも、人気作品なので、続編が出たのでしょうね。

めでたいことだ。

本作もバイオレンス炸裂、深町節が楽しめる。

レギュラーのひとり・里美も登場。

出てくるだけで嬉しい。

【ネット上の紹介】

躊躇なく被疑者を殴り、同僚にカネを低利で貸し付けて飼いならし、暴力団や中国マ

フィアと手を結ぶ―。その美貌からは想像もつかない手法で数々の難事件を解決してきた警視庁上野署組織犯罪対策課の八神瑛子が、外国人技能実習生の犯罪に直面する。日本の企業で使い捨ての境遇を受けたベトナム人とネパール人が、暴力団から七千万円を奪ったのだ。だが、瑛子は夫を殺した犯人を突き止めて以来、刑事としての目的を見失っていた。そんな彼女に監察の手が伸びる。刑事生命が絶たれる危機。それでも瑛子は事件の闇を暴くことができるのか。「このまま、お前も堕ちていくのか?」

「恋の手本となりにけり」永井紗耶子

本書のタイトルは「曽根崎心中」の一節。

19歳になったばかりの遠山の金さんが主人公。

吉原の遊女の死因を調査することに。

P7

旗本、遠山家の息子ではあるが、今は無役。歌舞伎森田座の舞台で笛を吹いたりしながら、日銭を稼いで暮らしている。

P140

「俺はね、武士が渋い顔して武士をやってるのが嫌いなんだよ。いつでも死ぬ覚悟がございって顔は見たくもねえ。あれは、俺にしてみれば、粋じゃねえ。生きるってことはな、覚悟がいるんだ。死ぬ覚悟も結構だが、しっかり生きてから言うんだな」

【おまけ】

私は図書館で借りたハードカバーで読んだが、本作品は、文庫本も出ている。

私は失敗をした。

著者は多島斗志之さんと同じで、文庫本化した時にタイトルを変えるようだ。

文庫本タイトルは「絡繰り心中 部屋住み遠山金四郎」。

この時、大幅加筆されている。

こちらで読むべきだった。失敗の巻、である。

(タイトルが変わっているから分からなかったのだ…後で調べて分かった!)

PS

逆に、単行本で読まないといけない場合もある。

星野博美さんの「戸越銀座でつかまえて」である。

文庫本化された時に、一部カットされている。(私はそこを重要箇所と考えている)

両方読み比べて初めて分かる…困ったものだ。

【ネット上の紹介】

江戸の花街・吉原の外に広がる田んぼで、ひとりの女が斬られて殺されていた。見つけたのは、昨夜その花魁・雛菊と話を交わしていた若き遠山金四郎だった。大田南畝、歌川国貞とともにその死の真相を探り始めた金四郎は、彼女がかねてから会う男たちに心中を持ちかけていたことを知る。社会派女性作家が、花魁の心の深奥に迫った時代ミステリー。「小学館文庫小説賞」第11回受賞作。