「RDGレッドデータガール 氷の靴 ガラスの靴」荻原規子

今日は大晦日。

今年最後の紹介は「RDG」で締めくくりたい。

5年ぶりの新刊。

次の4編が収録されている。

影絵芝居 相良深行・中三の初夏

九月の転校生 相良深行・中三の秋

相良くんは忙しい 相良深行・高一の秋

氷の靴 ガラスの靴 宗田真響・高一の冬

短編+中編、ってのが珍しい。

短篇3作、中編1作が収録されているが、このような構成の作品は初めて。

いかに荻原規子作品が長篇ばかりなのか、って思う。

「氷の靴 ガラスの靴」は、ウエブ上で読了済みだけど、

一気に読み返し、とても楽しめた。

短篇では、「九月の転校生」が、特によかった。

高等部になったら、泉水子が転校してくる。

その前に、深行が学園情勢を探っている。

(そんなことをするキャラだったの?と驚く)

既に、それほど泉水子に入れ込んでいたのか、と。

でも、そんなそぶりはおくびにも出さない。

さらに本作では、深行が真響や高柳に初めて出会うシーンがあり、とても重要。

こんなやり取りがあったのか、と感慨深い。

いくつか印象に残った文章を紹介する。

P20

ふと、どうして泉水子は、美沙のような高飛車な女子にならないのだろうと考える。

あれほど大事にされていたら、女王様でもよさそうなものを、みそっかすになって隅でしょんぼりすごしているのは、どういうわけだろう。

P55

「相良くん――だっけ?高柳にかまわないほうがいいよ。そして、高柳がきらいな、この私にもかまわないほうがいい。もしも無事に高等部に進学したいならね。三年二学期転校してくるからには、そのつもりがあるんでしょう?」

「忠告ありがとう。肝に銘じるよ」

(中略)

(あいつら、何かある……)

P242

(オーロラ姫だのシンデレラ姫だの、今回のスケート教室では、妙に昔話のお姫様ばかり引き合いに出されたな……)

ふと思った。昔話のお姫様たちは、本当に王子様と結婚することを望んだのだろうか。ただ、自分の現状を打開したかっただけではないだろうか。

ちなみに、「シンデレラ 中野京子特別授業 読書の学校」によると、次のように書かれている。

(学術的な解釈では、こうなのか…)

P55

――昔話における「王族」は、特になんらかの説明がない限り、完璧さの象徴です。人は誰しも心の中に各々の王国を持っており、不遇から脱して上昇すること、ないし精神的成長を遂げることが、王や女王になる、ないし王子や王女と結婚する、という形で表現されているのです。

【ネット上の紹介】

宗田真響の視点で描く、「最終巻」その後の物語。冬休み明け、泉水子と深行の関係が強まったことを知った真響は「チーム姫神」として不安を抱く。折しも大がかりなスケート教室が開催されるが、そこに現れたのは真響の従兄弟克巳だった。彼は、自分こそ真響に最もふさわしい相手だと宣言、彼女に手を差し伸べるのだが…!?(他短編三本収録)

SW「最後のジェダイ」を観てきた。

ファンの間では賛否両論のようだが、私は面白く感じた。

でも、3部作だから、次回「エピソード9」を観ないと結論はでないかもね。

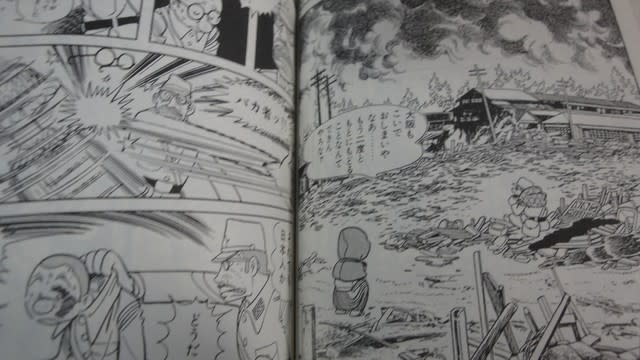

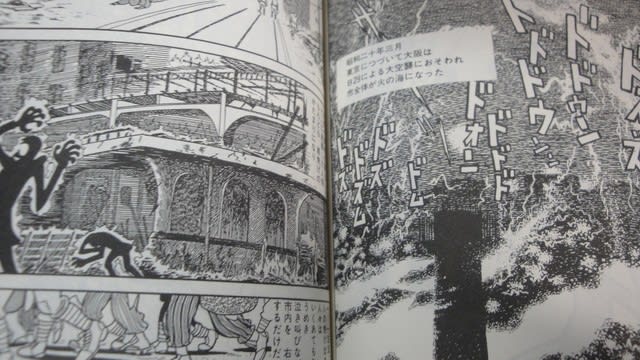

手塚治虫傑作選「戦争と日本人」

テーマに基づいた作品集。

自伝的漫画「どついたれ」がよかった。

大阪もこいでおしまいやなあ……

北のターミナル 阪急百貨店も火につつまれて 阪急電車は 何日も動かず

【ネット上の紹介】

手塚治虫が中学校(現在の高校)に入った後、日米は開戦しました。戦時下の日本で、手塚は軍需工場での勤労奉仕や大阪大空襲を経験します。そして、自らが体験した「戦争」の悲惨さを後世に伝えるべく、彼は戦争をテーマにした作品を数多く描いてきました。本書では、自伝的漫画「どついたれ」をはじめ、現在の日本を彷彿とさせる「悪魔の開幕」、原爆問題を扱った作品など、選りすぐりの九編を収録しています。現在、日本では戦争の記憶が風化し、平和の尊さについても鈍感になっています。戦争の足音が聞こえてきそうな今だからこそ、読んでほしい珠玉の短編集です。

悪魔の開幕

ゴッドファーザーの息子

空気の底 猫の血

ブラック・ジャック アナフィラキシー

どついたれ 抜粋

やまなし

ブラック・ジャック やり残しの家

最後はきみだ!

ザ・クレーター 墜落機

「昭和史をどう生きたか」半藤一利

半藤一利さんの対談集。

豪華メンバーである。

次の目次を見てみて。

ふたつの戦場ミッドウェーと満洲―澤地久枝

指揮官たちは戦後をどう生きたか―保阪正康

なぜ日本人は山本五十六を忘れないのか―戸高一成

天皇と決断―加藤陽子

栗林忠道と硫黄島―梯久美子

撤退と組織―野中郁次郎

東京の戦争―吉村昭

戦争と艶笑の昭和史―丸谷才一

無責任論―野坂昭如

幕末から昭和へ熱狂の時代に―宮部みゆき

清張さんと昭和史―佐野洋

戦後六十年が問いかけるもの(辻井喬)

P38

日露戦争が終わった時に、南満洲鉄道をアメリカと共同で経営しようという案がありました。鉄道王と言われたエドワード・ハリマンと伊藤博文との間で話が決まりかけたところに、ポーツマスから帰ってきた小村寿太郎が、強引にひっくり返して、日本が独占してしまう。私はこの瞬間に、日本の近代史の歯車が狂い始めたと思います。

皇道派と統制派の違い、権力闘争なのか?…基本の戦略が異なる、と。

2.26により、日本の大計まで狂ってしまった、と。

P51

戦略的に大きな違いがある。統制派には『中国一撃論』という思想があり、中国を叩いてからソ連に向かう。皇道派は直接ソ連に向かおうとした。

七三一部隊の内藤良一中佐

P89

ご存じのように、戦後、日本ブラッドバンク、のちのミドリ十字の初代社長になった内藤良一なんです。薬害エイズの血液製剤で問題が起きた時、ああ、こういうところに七三一部隊の生き残りがいたんだなと思いました。

軍人の戦前と戦後の生き方を見て

P93

気高く生きた人もいた。許すべからざる生き方を続けた人もいた。歴史とは人間学なんだとつくづく思えてきます。

昭和天皇が対英米戦を決意する場合の注意を述べておられる。

昭和16年10月13日、木戸幸一の日記より…非常にリアルな終末構想だ。

P127

いざという時のためにローマ法王庁に斡旋を頼めるよう、関係をつけておけと、すでにこの時点で言っています。

P140

戦争が始まる前からルーズベルトは、「今度の戦争は、無条件降伏以外に、一切の講話は認めない」と誇称しています。チャーチルが、「それでは戦争が終わらない。戦争は始めるのは簡単だけど、終えるのは大変なんだから、そんなことは言わないほうがいい」と止めても駄目だった。

映画「硫黄島からの手紙」について

概ねOKなんだけど、細かい間違いが指摘される

P148

それと体罰。ほんとは陸軍はビンタ、海軍は鉄拳なんです。でも、あの映画では、陸軍も鉄拳。それから兵隊は命令を復唱する義務があるのだけど、あの軍隊は日本の軍隊にしては珍しい、聞きっぱなしの軍隊で……と切りがないんですが、もう一つだけ、硫黄島の読み方は、当時は「イオウトウ」ですよね。

2.26事件と同年の阿倍定事件についての世相とジョーク。

P204

「お定は逃げるとき何を持っていたか?胸に一物 手に荷物」

鈴木貫太郎は銃弾を四発撃ちこまれ、二発が貫通したが、一発は心臓のそばに、一発が陰嚢に残っちゃった。(中略)

その時(手術した)東大の塩田(広重)先生が詠んだのが……

「鉛玉、金の玉をば通しかね」

【ネット上の紹介】

特攻に最後まで反対した指揮官の戦後。従容として孤島に身を殉じた将官からの手紙。空襲の空に凧を揚げていた少年。「阿部定事件」で中断した国会。反安保デモの終った夜…。史上例を見ない激動の時代に生きた人間たち、そして自分自身。「半藤昭和史」の対話篇、刊行なる。

2017年ベストセラーランキング。

このような本が売れているのか、と。

あまり私の読書と重ならない、と確認できる。

とは言え、参考にはなる。

2017.12.24朝日新聞より

「風雲児たち」(10)みなもと太郎

10巻目を読んだ。

世界中でただオランダのみが日本という国と独占貿易をして巨大な利益をあげている事をピョートルは知った。 右下は『東インド会社のマーク』

「幕府公認の学問は朱子学だけである。それ以外の学問(異学)は一切禁止する!!」

儒教→諸子百家

次の時代にはもう百派が異を唱え対立するありさまです。

「美大デビュー」小林裕美子

美大を舞台にしたマンガといえば「ハチクロ」が有名。

本作品は、著者によるリアル美大体験談。

「なにやってるの?」

「あの杉の木肌をどっちがリアルに描けるか、対決してるらしいよ」

「油絵の具で手が汚れた~っ」

「大丈夫。そんなの汚れのうちに入らない!」

【ネット上の紹介】

夢と希望に胸躍らせて、入った美大は、教師も学生も、奇人・変人ばかり!?だけど、オモシロイ。

入学式―念願の美大デビュー

総合科目A体育・担当教員・そりこみ先生―美大生にも体育はあった

写真技術入門1・担当教員・荒田先生―初めての専門科目 暗室で現像

デッサン&クロッキー人物・裸婦・担当教員・ため池先生―どきどきのヌードデッサン

染織・テキスタイルデザイン・担当教員・バアバ先生―色のサンプルづくり

グラフィックエレメントプライマリーコース・担当教員・版づら先生―ポスター、レタリング…の課題地獄

UNIVERSITY OF ART,TOKYO芸術祭―FESTIVAL!FESTIVAL!!FESTIVAL!!!

「あの戦争と日本人」半藤一利

明治から昭和にかけて、当時の状況を解説してくれる作品。

分かりやすく、それも面白く。

ありがたいことだ。

文明開化になって、攘夷の精神は消えたのか?

P33

消えていなかったということが、太平洋戦争でわかるんですね。

日中戦争はなぜ当時「支那事変」とよばれたのか?

P114

日中両国とも宣戦布告を行わないままで戦闘がつづけられたからです。なぜ宣戦布告をしなかったのかというと、そこにはアメリカ中立法があったからです。昭和10年10月から、戦争状態にあると認定された国家にたいし、アメリカの大統領は①石油、兵器、弾薬などの輸出禁止、(後略)

近衛内閣はそれゆえに昭和12年11月に、中国にたいして宣戦布告をしないことに決定し、戦争ではなくあくまで軍隊の衝突すなわち「事変」ということにしたのです。

八紘一宇について

P134

八紘は四方と四隅、つまり世界ということで、一宇は一つの家、世界をひとつの国にするということで、そのいちばんの家長は、わが日本国だというわけです。

宮沢賢治の「雨ニモマケズ」の詩について、手帳に書き留められていたものが死後見つかった、と。

P140

最後の「サウイフモノニワタシハナリタイ」のあとに実は「南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経……」と書いてあるんです。

P142

いずれにしろ、軍事のほうで石原莞爾、文学・芸術のほうで宮沢賢治という、二人の偉大なる人物が、「八紘一宇」を最初に唱えた田中智学さんの信奉者であったということは、「八紘一宇」というスローガンが、のちの日本人の精神に与えた影響というものはバカにできないほど大きかったことがすでに予想されます。

石川啄木の短歌「友がみなわれよりえらく見ゆる日よ 花を買い来て 妻としたしむ」

P201

これを読んだとき、この「友」っていったい誰なんだろうと思ったんです。

(中略)

盛岡中学の二年上に、及川古志郞がいたわけですね。

(中略)

さらに五年上は米内光政もいました。

P203

振り返って見ますと明治11年には維新の元勲がみんな死んでしまっていて、伊藤博文と山県有朋が残って、政治は伊藤、山県が軍事を、ずっと引っ張ってきた。

【ネット上の紹介】

日露戦争から第二次世界大戦まで、日本人にとって戦争とは何なのか?──ベストセラー『昭和史』『幕末史』と並ぶ、著者渾身の書。

幕末史と日本人

日露戦争と日本人

日露戦争後と日本人

統帥権と日本人

八紘一宇と日本人

鬼畜米英と日本人

戦艦大和と日本人

特攻隊と日本人

原子爆弾と日本人

八月十五日と日本人

昭和天皇と日本人

「キリスト教と戦争」 石川明人

戦争とキリスト教…どうしてこうも親和性があるのだろう?

愛と平和のキリスト教…なのでは?

このように感じたことはないだろうか?

「右の頬を打たれたら左の頬も向けよ」なのでは、と。

「汝、殺すことなかれ」なのでは、と。

思った以上によい本で、内容も濃かった。

戦争や宗教に興味のある方なら、読んで損はない。

むしろ、読むべき本、と思う。

コンパクトな中に、ぎっしり重要事項が詰まっている感じ。

P22

全世界で見るならば、全キリスト教徒約23億人のうち、最も多いのはカトリックであり、その信者数は12億人にのぼると推定されている。各プロテスタント諸派の合計は5~6億人、東方正教会は2~3億人、残りはその他もしくは不明、というのが大まかな内訳である。

P36

アジアに目を向けるなら、伊藤博文を暗殺した安重根も、実はカトリックの信者であった。

P69

聖書に「右の頬を打たれたら左の頬も向けよ」と書かれているから、キリスト教徒はみな、せめて建前上は絶対平和主義者である非暴力主義者だろうと考えるのは「宗教」に対しても「戦争」に対しても、認識が甘いのである。

P74

新約聖書はイエスの死後、かなりの時間がたってから、コイネーと呼ばれる俗語ギリシア語で書かれ、編纂された。イエスが新約聖書を書いたわけではない。そもそもイエスはギリシア語ではなくアラム語を話していたので、イエスの教えはイエス自身の話した言葉ではない言語で今に伝わっているわけである。

旧約聖書「創世記」について…カインとアベル

P75

人間から生まれた最初の人間に関するエピソードは「殺人」なのである。

P77

旧約聖書を読んで感じる「平和」の論理に関する疑問は、非常に素朴なものである。すなわち、殺人は聖書のなかで明確に禁止されているが、それにもかかわらず、どうして多くの戦争の記述があり、また信者たち自身も戦争を繰り返しているのか、というものである。

「平和」に相当するヘブライ語「シャローム」について

P90

そうした広い意味をもつ「シャローム」は、必ずしも「戦争」や「暴力」を排除するものではない。戦いに勝利することも「平和」に含まれるからである。

P136

単純に考えれば、もし最初からすべてのキリスト教徒が「平和主義的」に振る舞っていたら、キリスト教徒は絶滅していたか、せいぜい小さなセクトであるにとどまっていたのではないかと思われる。

1099年の十字軍について

P147

十字軍がエルサレムに突入した時は、イスラム教徒に対するおぞましい虐殺が行われた。守備隊のみならず、女や子供も殺された。戦闘や虐殺がなされた場所には血が池のようにたまり、十字軍兵士と彼らをのせた馬も、そのなかをじゃぶじゃぶとわたっていったと伝えられる。

ジャンヌ・ダルクについて

P157

平和主義を自称するキリスト教徒たちも、剣を手にした「聖人」ジャンヌの姿を見て、「話し合いで解決すべきだ」などと批判したりしない。

P175

1637年の「島原の乱」も、単なる美しい殉教の話ではない。キリシタン側も人々に武力で改宗を強制し、寺院を破壊し、罪のない僧侶を処刑したのである。

【参考リンク】

石川明人『キリスト教と戦争』

【ネット上の紹介】

世界最大の宗教、キリスト教の信者は、なぜ「愛と平和」を祈りつつ「戦争」ができるのか?殺人や暴力は禁止されているのではなかったか?本書では、聖書の記述や、アウグスティヌス、ルターなど著名な神学者たちの言葉を紹介しながら、キリスト教徒がどのように武力行使を正当化するのかについて見ていく。平和を祈る宗教と戦争との奇妙な関係は、人間が普遍的に抱える痛切な矛盾を私たちに突きつけるであろう。

序章 キリスト教徒が抱える葛藤と矛盾

第1章 ローマ・カトリック教会の説く「正当防衛」

第2章 武装するプロテスタントたち

第3章 聖書における「戦争」と「平和」

第4章 初期キリスト教は平和主義だったのか

第5章 戦争・軍事との密接な関係

第6章 日本のキリスト教徒と戦争

終章 愛と宗教戦争

「史記」(8)横山光輝

これが韓信の「背水の陣」である。

この中に虞美人もいた。

項羽はこの女性を愛し、いつも側からはなさなかったのである。

「后」「貴妃」「美人」は、女性の身分の官名である。

それにしても漢の陣営からなぜ楚の歌が聞こえるのだ。

(中略)

漢軍は、武器を捨てた楚兵は黙って通した。

…これが「四面楚歌」。

【誤植】

P136

(誤)知恵ある物でも

↓

(正)知恵ある者でも

【ネット上の紹介】

"▼第39話/すいすいの合戦▼第40話/背水の陣▼第41話/離間の策▼第42話/四面楚 歌▼第43話/淮陰侯韓信●主な登場人物/項羽、劉邦、韓信(第40話)、陳平(第 41話)●あらすじ/五諸侯を味方につけ、56万人もの大軍となった劉邦軍だったが、わずか3万人の項羽軍に手痛い敗北を喫する。しかし、名将・韓信の活躍でこの危機 を脱し、体制の立直しに成功した劉邦は、その韓信に兵1万5千を与えて、巍・趙征 伐に向かわせた。韓信は、この北伐で""背水の陣""を敷いて、見事に趙軍20万を撃破 したのを始め、数々の大勝利を収めるのである…(第40話)。●本巻の特徴/秦の時 代は終わった。ポスト秦の覇権を争う項羽と劉邦。そして侮れない勢いの韓信。だが 時は迫り、いよいよ項羽と劉邦の最初の直接対決の舞台がやってくる。果して軍配は …!?夕闇の山野。戦い疲れた兵士たちの上に、もの哀しい楚の歌が流れる「四面楚 歌」など、人々の野望をのせた全5話を収録。●その他の登場人物/夏侯嬰(第 39話)、巍豹、龍且(第40話)、虞美人(第42話)、鐘離眛(第43話)●本巻に登場 する故事成語・諺・歴史用語など/背水の陣(第40話)、離間の策(第41話)、四面 楚歌(第42話)●その他のデータ/巻末に、中国史の権威である元拓殖大学教授・伊 達宗義氏によるエッセイ「テロリスト豫譲自刃の橋」を収録。"

「アップルソング」小手鞠るい

茉莉江は、赤ん坊の時、焼け跡から助け出される。

その後、日本は終戦を迎え、母親に連れられ渡米する。

様々な困難と直面しながら、報道写真家となっていく。

その時々の世相が描かれる…ベトナム戦争、安保闘争、あさま山荘事件、日航ジャンボ機墜落、そして9.11テロ。

P114

「マリーちゃん。人間を支えているのは、なんだと思う?教えてあげましょうか、それはね、夢と信念よ」

P249

行き場がない。逃げ場もない。閉ざされた空間で、涙をだらだら流しながら、それでも茉莉江は、ついさっき仕舞ったばかりのカメラを取り出そうとした。「記録しておかなくては」という意志に突き動かされていた。

P412

人類がやっていることは、環境破壊と殺し合いだけど。彼女は、チェチェンで、己の限界をこえるようなものを見てしまい、精神の均衡を保てなくなっていたのかもしれない。

【蛇足】

構成に懲りすぎのように感じた。

もっと普通に物語を展開したほうがいいんじゃない?

ややこしくしくするメリットは?

内容がいいだけに、その点残念に感じた。

【ネット上の紹介】

終戦直前、焼け跡から助け出された赤ん坊。長じて彼女はアメリカに渡り、人間の愚行と光をその手で切り取っていく―著者の新境地にして最高傑作。