モモイロペリカン

キバタン

ハシビロコウ

レッサーパンダお昼寝

オニオオハシ

コモンマーモセット

三重県にあるMORI アリーナ、リードウォールでビレイするには、

認定判定会(つまり検定試験)に合格しないとダメ。

グループで1人資格を持っていたら、クライミング可能だった。

でも本来、合格しないとビレイは出来ない。

いままで、うやむやのうちに利用していたけど、厳しくなってきた。

急に利用を断られることはないと思うけど、今後のことを考えて資格を取得した方が良いかもね。

三重県在住のO君が、予約を入れてくれたので、認定判定会に参加してきた。当日、早起きして朝7時に大阪出発。

9時に会場に着くと、すでに30名以上の方が集合していた。

検定内容は、室内シューズを履いているか(サンダルはダメ)、ハーネスの正しい装着、ロープの末端処理、ロープがキンクしてないか、ほぐしてバケツに入れる作業、ロープをATCやグリグリ等に通してハーネスに正しく装着してるか、それを相互にチェック(ビレイヤーはクライマーのハーネスとロープをチェック)、ビレイグローブの装着、ビレイの立ち位置、ロープ操作、テンションやフォール、ロワーダウンへの対処、クライマーとのやり取り、コミュニケーション、声出し確認が判定される。各項目でひとつでもペケが付くと不合格になる。

ちなみに、《認定判定会案内》は次のとおり。

<日時>2025年1月25日(土)10:00~12:00

<定員>30名(先着お申し込み順)

<受験資格>リードクライミングのビレイに十分なスキル・経験を持つ中学生以上の方

<判定料>1,000円

<登録料>500円(判定の結果、合格となった方)

<持ち物>クライミングシューズ、ハーネス、ビレイデバイス&安全環付カラビナ、ロープ、チョークバッグ(液体チョーク使用不可)

*室内シューズとビレイグローブは必携。事務局から念押しの電話が掛かってきた。

日時:1月25日(土)となっているが、応募者が多かったので日曜日も実施。

私は、ATCとネオックスの両方の検定を受けて、2つとも合格。

『リード認定合格』記載の新しい会員カードを頂いた。

*「登る係」の方、知らない人のビレイでフォールしてくれてありがとう!

*運営スタッフの方々、お疲れさまでした。

「「文藝春秋」にみる平成史」半藤一利

P127

私は、ことに防災責任者の述べる言葉に底知れぬむなしさをおぼえ、口を開くのも億劫になった。それは、震災後に出版された「震災豫防調査會報告」という報告書を全く眼にしていないことを知ったからである。

(中略)

私のような素人ですらそれを入手し書架におさめてあるのに、関東大震災についてそれを読まずに語るのは不可解であり、防災責任者は、なにを根拠に地震対策をするのか、と心もとなさを感じたのである。

P129

発火原因について、中村博士は、薬品の落下によるものが44個所もあると指摘している。

P130

江戸時代、江戸の町々はしばしば大火に見舞われ、幕府はその対策に腐心し、結局、最も危険な物は、火事の折に避難する者が家財その他を積んで引出す大八車と断定した。

P305

A級戦犯のなかでも、松岡洋右と白鳥敏夫という二人の外交官の名前が出てくるところで、やはり昭和天皇は、三国同盟に反対していたことがよくわかる。

P308

後任の松平宮司が、どう考えたのか、易々と合祀してしまった。この《易々と》という表現が、いかにも昭和天皇らしい。

P309

鎮霊社は、靖国神社の一角に目立たぬようにひっそりと建ってます。A級戦犯と西郷さんがそこで一緒というのは、意味深ですね。

ところが、昭和53年3月に筑波宮司が急死して、靖国神社の方針はガラリと変わる。7月に松平永芳宮司が就任すると、あっというまに10月の秋の例大祭で、A級戦犯を合祀しています。

【ネット上の紹介】

「昭和史」の半藤一利が平成に挑む。「平和」「自然災害」「IT」。「昭和史」の半藤一利氏が、平成を「三つの言葉」で読み解きます。月刊「文藝春秋」から選び抜いた31篇を全文掲載。将来が不透明な日本で、令和をよりよく生きるヒントを「歴史」に学びます。平成史の決定保存版です。

はじめに 「三つの言葉」で平成を読み解く(半藤一利)

平成元年 天皇崩御 緊迫の官邸(小渕恵三)

平成2年 全告白 悪夢のすべて(金賢姫)

平成3年 本田宗一郎は泣いている(城山三郎)

「大空位」の時代(諸井薫)

平成4年 「日本型経営」が危い(盛田昭夫)

ワープロは日本語を変えたか(井上ひさし)

平成5年 両親が語る新皇太子妃の素顔 娘・雅子が決意した日(小和田恆・優美子)

平成7年 歴史はくり返す(吉村昭)

阪神・淡路大震災 両陛下の十五日間(八木貞二)〔ほか〕

「現代日本外交史」宮城大蔵

冷戦後25年の外交史。

P53

仮に(朝鮮半島で)軍事衝突が発生した場合、北朝鮮が日本の原子力施設や在米軍基地に対して特殊部隊による攻撃を行う可能性も想定された。(中略)この他にも何十万人という難民が朝鮮半島から押し寄せてきた場合、その中に諜報関係者がいないか確認する「スクリーニング」を誰がどのような手続きで行うのか等々、検討すべき項目は膨大であった。

P65

細川は歴代首相の中で初めて、「先の大戦」全般を対象に「侵略戦争」だと認めたのである。

P76

橋本が台湾海峡危機に際して最も神経を使ったのは、万が一の軍事衝突の際、台湾からどうやって邦人を救出するかであった。

P244

安倍はかねてからアーリントン墓地を引き合いに靖国参拝の正当性を訴えていたが、アーリントンに相当するのは靖国ではなく千鳥ヶ淵墓苑ではないかという米側の見解を示唆するものであった。

【ネット上の紹介】

危機の25年をたどり、日本外交のこれからを問う―米ソ冷戦が終わり、日本は経済大国として平和を謳歌すると思われた。だが、1991年の湾岸戦争で状況は一変する。「非自民」の細川政権を皮切りに連立政権の時代に入った日本を、北朝鮮核危機、テロとの戦い、中国台頭による緊張の高まりといった安全保障問題が揺さぶる。さらに経済危機、歴史認識、沖縄米軍基地、北方領土など、冷戦後の25年は危機の連続だった。16政権の苦闘をたどり、日本外交の課題に迫る

第1章 湾岸戦争からカンボジアPKOへ―海部・宮沢政権

第2章 非自民連立政権と朝鮮半島危機―細川・羽田政権

第3章 「自社さ」政権の模索―村山・橋本政権

第4章 「自自公」と安保体制の強化―小渕・森政権

第5章 「風雲児」の外交―小泉純一郎政権

第6章 迷走する自公政権―安倍・福田・麻生政権

第7章 民主党政権の挑戦と挫折―鳩山・菅・野田政権

終章 日本外交のこれから―第二次安倍政権と将来の課題

「もう一つの「幕末史」」半藤一利

P36

およそ日本の歴史で、暴力や殺人そのもので時代の流れが大きく変わった、という事例はほとんどありません。しかし、それに対する恐怖心が歴史を動かしてしまったことは二度あった、と私は考えています。

その一つがこの桜田門外の変、もう一つが昭和の2.26事件。

P44

戊辰戦争とは東北や越後の諸藩に対する侵略戦争にほかなりません。あの時点では間違いなく薩長は“暴力集団”でした。

P47

明治維新とは二重の革命だったのだと考えます。一つは薩長の倒幕による権力奪取。そしてもう一つは、下級武士対殿様、上級武士の身分闘争です。

P73

孝明天皇はまだ36歳の若さでしたから、私はこれは長州が毒殺したのではないか、と見ております。

【ネット上の紹介】

幕末の裏側にある真実に迫る! 勝海舟、河井継之助、坂本龍馬、桂小五郎らが躍動した自己変革力が漲る時代に現代人は何を学ぶべきか。

第1章 維新には「知られざる真実」がある―権力闘争による非情の「改革」

第2章 幕末「心理」戦争―江戸城無血開城までの「西郷×勝」攻防三カ月

第3章 自らを「アヒルの水かき」と揶揄した男―私が勝海舟に惹かれる理由

第4章 圧倒的薩長軍に抗した“ラストサムライ”―河井継之助の「不合理を超える」生き方

第5章 なぜ龍馬はみなに愛され、そして殺されたのか?―「独創性のない」偉大なコーディネーターの素顔に迫る

第6章 「薩長同盟」は“馬関”から始まった―桂小五郎、高杉晋作と坂本龍馬の「理屈抜きの友情」

「幕末史」に学ぶ―長い「あとがき」として

最近、ネオックスを使っている。

限りなくATCに近い。

グリグリほど習熟に時間がかからない。

注意点は、降ろす際に技術とグリップ力がいること。

例えば、自分より体重が重く、ロープが新しく、細い場合。

降ろすときに、流れすぎたりする。

そこで登場するのがフレイノ。(ディッセンダー用ブレーキングスパー付カラビナ)

ツノに引っ掛けることで、ゆっくり降ろせる。

【参考】

BELAY WITH NEOX - PETZL | SPORT ¥18,000(税込¥19,800)

フレイノ - PETZL | SPORT ¥8,500(税込¥9,350)

【蛇足】

私がクライミングを始めたとき、最初に教えてもらったのは「肩がらみ」「腰がらみ」。痛いしシンドイので、先輩に「エイトカン使いましょうよ」と言った。

その後、エイトカンを10年ほど使った。

最後の方は、ちょい掛け、小さい穴を使ったビレイをした。

90年代半ば、ATC登場。

これは便利と思い、すぐ移行した。

その後グリグリが出たが、ロープを繰り出すときに詰まってしまい、

すばやく出せないので挫折した。(私の適応力と努力が足りない)

結局、ATCを30年以上利用した。

もうこれで、クライミング人生OKと思っていた。

そこにネオックスだ。

便利なものには負ける。

フレイノとの併用をお勧めします。

【追加】

*グリグリを何年も使用して、既に慣れている方は、買い替える必要はない、と思う。フレイノに関しても、体重差のある方をビレイする予定のない人は必要ないでしょう。

「近代日本外交史」佐々木雄一

幕末開国から太平洋戦争まで、日本外交の歩み。

P154

近衛(文麿)は1891年、公家のなかでも最高級の名門・近衛家の長男として生まれ、京都帝国大学を卒業した。(中略)近衛の場合、期待を集めていた政治家である父の篤麿が早くに亡くなり、そのときに周囲が疎遠になったことなどから、世の中に対する不信感めいたものをもともと強く持っていた。

P194

1938年1月には中国側との和平交渉を打ち切り、「国民政府を対手とせず」との声明を発した。近衛も外務大臣の広田弘毅も、戦争の拡大を防げなかったのみならず、自らの強硬姿勢によって事態の収束を困難にしていた。

外務省に建立された陸奥宗光像(戦前)

【ネット上の紹介】

1853年にペリーが来航し、日本は開国へと向かう。明治維新後、条約改正や日清・日露戦争、第一次世界大戦を経て、世界の大国となった。だが1930年代以降、満州事変、日中戦争、太平洋戦争に突入し、悲惨な敗戦に終わる。日本は世界とどう関わってきたのか。破局の道を回避する術はなかったのか。国際秩序との関係を軸に、幕末の開国から太平洋戦争まで、日本外交の歩みをたどる。近年の研究をふまえた最新の通史。

第1章 国際社会への参入

第2章 東アジアと近代日本

第3章 大国の一角へ

第4章 動乱の一九一〇年代

第5章 第一次世界大戦後の世界と日本

第6章 国際社会との対決

終章 近代日本外交の歩み

「10代に語る平成史」後藤謙次

読み返し。

P2

平成の時代は1989年1月8日から始まりました。その前日の1月7日午前6寺33分、昭和天皇がご逝去されたからです。

P65・・・「プラザ合意」

そこでアメリの強い要請でこの為替相場のドル高を是正するための会議は85年9月22日(日本時間23日)、ニューヨークのプラザホテルで開かれたのです。(中略)

その結果、円ドル相場は合意前の1ドル=240円前後から急速な円高に転じました。87年末には1ドル=120円台にまで円が上昇したのです。(中略)「円高不況」です。

【平成年表】

1989年(平成元年)1月7日で、昭和天皇崩御、平成が始まる

4月1日、消費税3%導入

6月4日、天安門事件

11月9日、ベルリンの壁崩壊

1990年(平成2年)11月3日、東西ドイツ統一

1991年(平成3年)1月17日、湾岸戦争

12月26日、ソ連消滅

1994年(平成6年)6月27日、松本サリン事件

1995年(平成7年)1月17日、阪神淡路大震災

3月20日、地下鉄サリン事件

4月19日、1ドル=79.75円

1997年(平成9年)4月1日、消費税5%に引き上げ

11月24日、山一證券自主廃業

1998年(平成10年)2月7日、長野冬季オリンピック

1999年(平成11年)1月日、EUユーロ導入

2001年(平成13年)9.11日、同時多発テロ

2005年(平成17年)4月9日、中国で反日デモ拡大

2008年(平成20年)9月15日、リーマンショック

2011年(平成23年)3月11日、東日本大震災

2012年(平成24年)9月12日、中国全土で反日デモ

2014年(平成26年)4月1日、消費税8%に引き上げ

7月1日、集団的自衛権閣議決定

9月27日、御嶽山噴火

2016年(平成28年)6月23日、イギリスのEU離脱国民投票

2017年(平成29年)1月20日、トランプ大統領就任

2018年(平成30年)11月19日、日産ゴーン逮捕

2019年(平成31年)新元号「令和」公表

(令和1年) 10月1日、消費税10%に引き上げ(軽減税率8%)

【平成の感想】

平成=ネットの時代になった。

ポケベル→携帯→スマホへと変わった。

車での音楽も、カセット→CD→MD→HD→USB接続・・・

今は、ブルートゥース、iPhoneでSpotify。

【ネット上の紹介】

消費税導入、バブル経済の終焉、選挙制度改革、冷戦構造の崩壊、テロとの戦い、自然災害…。政治ジャーナリストとして歴史の現場を目撃してきた著者が、波乱に満ちた平成の歴史をわかりやすく解説します。平成の30年間で社会はどのように変わったのでしょうか?新しい時代を生きるために必読の現代史入門です。

序 すべては平成元年から始まった

1 平成政治の主役は消費税

2 政治を激変させた選挙制度

3 バブル経済の終焉と失われた20年

4 今も続く沖縄の苦難

5 9・11が変えた日本外交

6 近くて遙かな北方領土

7 平成は自然災害の時代

8 中国の台頭と日中関係

9 振幅激しい日韓関係

10 ゴールの見えない日朝関係

ビルマニシキヘビ(とぐろを巻いているところを初めて見た)

カピバラ入浴中

ニホンリス

ワオキツネザル

レッサーパンダ

オーストラリアガマグチヨタカ

フタユビナマケモノ活動中

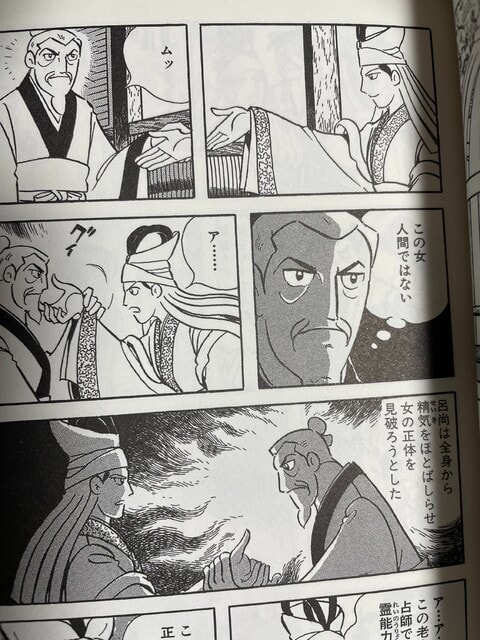

「殷周伝説 太公望伝奇」(12巻)横山光輝

殷から周への興亡。

他の横山光輝作品と違って、妖術や霊力が描かれ、

道士や魔物が登場すること。

故事ことわざでは、酒池肉林、出処進退、覆水盆に返らず、など。

その縁起が物語のなかに挿入される。

①P380

『殷周伝説』はオープニング・シーンなど『封神演義』の設定やストーリーを採用した部分もあるが、『史記』や、『封神演義』に先立って元の至治年間(1321~1323)に出版された『全相武王討伐平話』を、より多く参考にしている。

この作品は、当時はごく一部にしか知られていなかった。それを大学教授に翻訳していただいて横山先生にお届けした。ここには妖怪や道士は登場するが、『封神演義』の基本設定ともいうべき「封神」という発想はない。

「封神」とは、安能訳『封神演義』によれば、商(殷)王朝の命数が尽きて周王朝がとって代わるが、その課程で戦没して諸将・大臣・仙人・道士たちを、神に封じることだという。

「この女人間ではない」

【ネット上の紹介】

絶世の美女・妲己――その身に悪霊を宿した魔性の女は、後宮に入るや紂王を快楽に溺れさせ、意のままに操り始めた。紂王が美しい女神像に邪心を抱き、邪悪な霊から国を守っていた天女が、激怒して天界へ去ったからだった。紂王は政務を放棄し忠臣を処刑し、600年栄えた殷帝国は滅びようとしていた。

【ネット上の紹介】

〓(べん)池城の戦いで、勇将・黄飛虎とその四天王、土行孫と〓(とう)嬋玉夫妻までもが討死した。呂尚は新兵器「弩」と震駭車を開発して張奎率いる騎馬軍団を破り、ついに孟津に到着する。会盟が開かれ、武王は諸侯の願いによって盟主となった。黄河を渡り、袁洪将軍率いる殷軍20万を破った会盟軍は、朝歌を目指して進撃。紂王は自ら100万の軍勢を整え、牧野に一大陣地を張って待ち受けた。巨匠の絶筆となった中国最古の戦いを描く堂々の完結編。

昨年2024年を振り返ると、過去の再読が多かった。

新刊を読む、ってのが少なかった。

以下、読み返しじゃない読書の中から印象に残る作品を選んでみた。

「彼方此方の空に粗茶一服」松村栄子

「消費される階級」酒井順子

「ナグネ 中国朝鮮族の友と日本」最相葉月

今年も読み返しが多くなりそう。

音楽も昔ヒットした曲ばかり聞いている。

よく聞いた曲をリンクしておく。

Skylar Grey - Stand By Me (Official)

Dire Straits - Sultans Of Swing (Official Music Video)

Have You Ever Seen The Rain

Never Marry A Railroad Man

be my baby 1963