緑町公園前(歩兵第四十一聯隊兵營跡)から天満屋ハピータウンみどり町店(練兵場跡)を望む。練兵場とは兵士を鍛える場という意味である。

昭和20年(1945)8月8日、米軍の爆撃で福山市街のほとんどが焼き払われた。軍関係施設を目標にしたというのはあくまでも建前で実質は無差別爆撃であった。

兵舎炎上す

中川多計士

当時 船舶砲兵第一連隊連隊長

当時福山には、船舶砲兵第一連隊(連隊長中川多計士)船舶機関砲連隊(連隊長岩見小四郎)の両部隊が駐屯していました。小生の部隊は旧兵営に、機関砲連隊はその両側で三菱の工場跡にいました。

空襲当日の夕刻、空襲警報発令があったので、部隊は警戒配置につき、小生は営庭中央に設けられた戦闘指令所にいました。

暗くなって約一時間程経過した頃、東南方海岸方向より敵機の爆音がきこえ、暫くすると爆音は福山市の上空にさしかかりました。空を仰ぐと機体は暗くて見えないが、遥かに上空に転々と尖光の点滅するのが見え愈々福山市を空襲する気配を感じました。

やがて芦田川西方の地区をはじめ、福山市の北方や東方の地区に照明弾や焼夷弾が落とされ、山々は無数の火の玉をばらまいたように光り、急に明るくなりました。敵機はこのあかりにより、市街地の位置を確認した模様で、次には市街地めがけて一斉に無数に焼夷弾を落とし、市内は一瞬にして火の海と化しました。

兵営にも同時に多くの焼夷弾が落下しました。小型焼夷弾は消すことが出来ますが、大型焼夷弾が落下すると破裂と同時に内部の多量の油脂が周囲に離散し一瞬にして附近が火焰に包まれ家の柱や板壁などが同時に燃え出すので手のつけようがありません。

当時の兵営は木造故兵営内でも五、六ヶ所から同時に火の手があがり、全員が消火につとめましたが、火勢が強く風が生じ延焼の危険を感じましたの、其の後兵員は専ら延焼を防ぐのに全力を尽くしました。

当時、営庭には大型の池を掘り、防火用水を貯えていましたので、数十名の兵員が二列に並び、バケツリレーで炎上する建物に接した兵舎に散水して延焼を防ぎ、大部分の兵舎を守ることができました。

『福山空襲の記録(昭和五十年)』

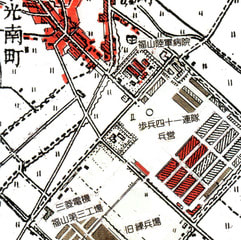

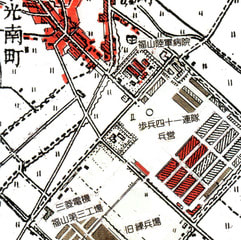

中川多計士さんの証言の通り福山空襲焼失家屋地図からは陸軍病院、兵營、旧練兵場にかなり焼夷弾が落ちたことがわかる。敗戦から10数年で市内は劇的に復興を遂げた。壊滅した新町遊廓も昭和25年の段階で完全に赤線として復活していたという。再び昭和30年代の地図で兵營及び旧練兵場の跡をご覧に入れよう。

勘が鋭い人は中国紡織の跡に天満屋ハピータウンみどり町店が出来たことにすぐに気付かれたと思う。ここは広い駐車場完備のスーパーの先駆けといった感じで入船町のポートプラザが完成する前は私も時々買い物に来ていた。

追記(2014.5.26)

昭和56年開業の天満屋ハピータウンみどり町店は平成26年5月25日(日)の営業を最後に閉店。

昭和20年(1945)8月8日、米軍の爆撃で福山市街のほとんどが焼き払われた。軍関係施設を目標にしたというのはあくまでも建前で実質は無差別爆撃であった。

兵舎炎上す

中川多計士

当時 船舶砲兵第一連隊連隊長

当時福山には、船舶砲兵第一連隊(連隊長中川多計士)船舶機関砲連隊(連隊長岩見小四郎)の両部隊が駐屯していました。小生の部隊は旧兵営に、機関砲連隊はその両側で三菱の工場跡にいました。

空襲当日の夕刻、空襲警報発令があったので、部隊は警戒配置につき、小生は営庭中央に設けられた戦闘指令所にいました。

暗くなって約一時間程経過した頃、東南方海岸方向より敵機の爆音がきこえ、暫くすると爆音は福山市の上空にさしかかりました。空を仰ぐと機体は暗くて見えないが、遥かに上空に転々と尖光の点滅するのが見え愈々福山市を空襲する気配を感じました。

やがて芦田川西方の地区をはじめ、福山市の北方や東方の地区に照明弾や焼夷弾が落とされ、山々は無数の火の玉をばらまいたように光り、急に明るくなりました。敵機はこのあかりにより、市街地の位置を確認した模様で、次には市街地めがけて一斉に無数に焼夷弾を落とし、市内は一瞬にして火の海と化しました。

兵営にも同時に多くの焼夷弾が落下しました。小型焼夷弾は消すことが出来ますが、大型焼夷弾が落下すると破裂と同時に内部の多量の油脂が周囲に離散し一瞬にして附近が火焰に包まれ家の柱や板壁などが同時に燃え出すので手のつけようがありません。

当時の兵営は木造故兵営内でも五、六ヶ所から同時に火の手があがり、全員が消火につとめましたが、火勢が強く風が生じ延焼の危険を感じましたの、其の後兵員は専ら延焼を防ぐのに全力を尽くしました。

当時、営庭には大型の池を掘り、防火用水を貯えていましたので、数十名の兵員が二列に並び、バケツリレーで炎上する建物に接した兵舎に散水して延焼を防ぎ、大部分の兵舎を守ることができました。

『福山空襲の記録(昭和五十年)』

中川多計士さんの証言の通り福山空襲焼失家屋地図からは陸軍病院、兵營、旧練兵場にかなり焼夷弾が落ちたことがわかる。敗戦から10数年で市内は劇的に復興を遂げた。壊滅した新町遊廓も昭和25年の段階で完全に赤線として復活していたという。再び昭和30年代の地図で兵營及び旧練兵場の跡をご覧に入れよう。

勘が鋭い人は中国紡織の跡に天満屋ハピータウンみどり町店が出来たことにすぐに気付かれたと思う。ここは広い駐車場完備のスーパーの先駆けといった感じで入船町のポートプラザが完成する前は私も時々買い物に来ていた。

追記(2014.5.26)

昭和56年開業の天満屋ハピータウンみどり町店は平成26年5月25日(日)の営業を最後に閉店。

歩兵第四十一聯隊兵營跡地の約3分の1は近年までサンピア福山として利用されていた。そしてサンピアが無くなり複合商業施設「ココローズ」が誕生した。エブリイ緑町店は平成22年(2010)12月3日にオープンしたが、いつ来ても客が多い。入船町のポートプラザ、明神町の電気店と並ぶ新たな福山の顔(旧市街で暮らす人の買い物の場)となった。

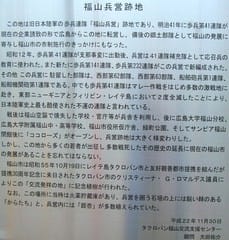

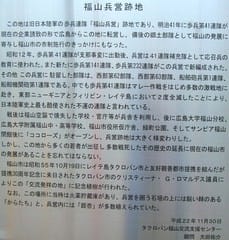

ココローズ内のミスタードーナツそばには歩兵第四十一聯隊兵營跡地を示すプレート(赤枠に注目)が設置されている。買い物に行った際にはぜひ見て欲しい。

福山兵営跡地

この地は旧日本陸軍の歩兵連隊「福山兵営」跡地であり、明治41年に歩兵第41連隊が現在の企業誘致の形で広島からこの地に転営し、備後の郷土部隊として福山の発展に寄与し福山市の市制施行のきっかけにもなった。

昭和12年、歩兵第41連隊が支那事変に出動後、兵営は41連隊補充隊として応召兵の教育に使われた。…

戦後は福山空襲で焼失した学校・官庁等が兵舎を利用し、後に広島大学福山分校、広島大学附属中・高等学校、福山市役所仮庁舎、緑町公園、そしてサンピア福山閉館後に「ココローズ」がオープンし、兵営跡地は大きく様変わりした。

しかし、この地から多くの若者が出征し多数戦死したその歴史の延長に現在の福山市の発展があることを忘れてはならない。

…この場所に当時は、火薬貯蔵庫があり、兵営を囲う石垣の上には鋭い棘のある「からたち」と、兵営内には「銀杏」が多数植えられていた。

平成22年11月30日

タクロバン福山交流支援センター

顧問 大田祐介

このように中核市の歴史を淡々と語る姿勢は重要だと考える。自慢する必要もなければ卑下する必要もない。正しい歴史を若者に伝えていくのが大人の務めである。自分が生まれ育った街を知るには自分の足で隅々まで歩いてみることが一番なのかもしれない。

ココローズ内のミスタードーナツそばには歩兵第四十一聯隊兵營跡地を示すプレート(赤枠に注目)が設置されている。買い物に行った際にはぜひ見て欲しい。

福山兵営跡地

この地は旧日本陸軍の歩兵連隊「福山兵営」跡地であり、明治41年に歩兵第41連隊が現在の企業誘致の形で広島からこの地に転営し、備後の郷土部隊として福山の発展に寄与し福山市の市制施行のきっかけにもなった。

昭和12年、歩兵第41連隊が支那事変に出動後、兵営は41連隊補充隊として応召兵の教育に使われた。…

戦後は福山空襲で焼失した学校・官庁等が兵舎を利用し、後に広島大学福山分校、広島大学附属中・高等学校、福山市役所仮庁舎、緑町公園、そしてサンピア福山閉館後に「ココローズ」がオープンし、兵営跡地は大きく様変わりした。

しかし、この地から多くの若者が出征し多数戦死したその歴史の延長に現在の福山市の発展があることを忘れてはならない。

…この場所に当時は、火薬貯蔵庫があり、兵営を囲う石垣の上には鋭い棘のある「からたち」と、兵営内には「銀杏」が多数植えられていた。

平成22年11月30日

タクロバン福山交流支援センター

顧問 大田祐介

このように中核市の歴史を淡々と語る姿勢は重要だと考える。自慢する必要もなければ卑下する必要もない。正しい歴史を若者に伝えていくのが大人の務めである。自分が生まれ育った街を知るには自分の足で隅々まで歩いてみることが一番なのかもしれない。

せっかくなので昭和5年の福山市街地図で憲兵隊から歩兵第四十一聯隊までの道を緑色で着色してみた。私は何度もこの道を通り距離感を頭に入れた。戦前生まれの人ならば難なく歩いただろう。

憲兵隊からすぐ西が旧制中学(その後三吉町へ移転)、そして少し東へ行けば遊廓街、福山駅までの最短コースの一部でもあったわけだ。福山の発展は陸軍抜きでは考えられなかったと言ってもよい。

赤枠の小さな正方形が衛戍病院。そして長方形の上半分が歩兵第四十一聯隊兵營、現在は緑町公園(ローズアリーナなどがある)などがある。私が高校生の頃には国立広島大学の敷地だった。

緑町公園の北端には煉瓦貼りの門柱があるが、歩兵第四十一聯隊のものなのかは私には分からない。門柱のそばに設置された広島大学生物生産学部・教育学部福山分校之跡碑が昭和末期まで緑町に高等教育機関があったことを示している。

憲兵隊からすぐ西が旧制中学(その後三吉町へ移転)、そして少し東へ行けば遊廓街、福山駅までの最短コースの一部でもあったわけだ。福山の発展は陸軍抜きでは考えられなかったと言ってもよい。

赤枠の小さな正方形が衛戍病院。そして長方形の上半分が歩兵第四十一聯隊兵營、現在は緑町公園(ローズアリーナなどがある)などがある。私が高校生の頃には国立広島大学の敷地だった。

緑町公園の北端には煉瓦貼りの門柱があるが、歩兵第四十一聯隊のものなのかは私には分からない。門柱のそばに設置された広島大学生物生産学部・教育学部福山分校之跡碑が昭和末期まで緑町に高等教育機関があったことを示している。

戦後復興を遂げた福山市の地図(塔文社発行)から現農協周辺を拡大した。昭和5年発行の地図では衛戍病院だったのが、国立病院と名称が変わっている。

地図に発行年月が記入されていないのが残念だが、町名変更前であることから昭和30年代のものであることは確かだ。自家用車が普及する前の地図は貴重でオークションでもかなりの値がつく。確か売価40円の100倍で購入したと思う。

歩兵第四十一聯隊跡の石碑からほど近くに福山陸軍病院国立福山病院発祥の地碑があり裏面には次のような文章が記されている。

趣意書

この敷地は明治四一年四月一日、福山衛戍院が創設された場所…昭和一二年四月福山陸軍病院と名称が変り…

昭和二〇年八月八日、福山市が空襲を受け旧市内の大半が焼け病院もその大半を失い…終戦…多くの傷病兵と海外から引き上げた患者の治療看護の為引き続き陸軍病院として存続…

昭和二〇年一二月一日、陸軍病院は約四〇年の歴史を閉じ…同時より厚生省の所管となり一般に開放され国立病院として再出発…

…昭和三十年ごろには名実ともに福山地方唯一の総合病院として当地域の多大な信頼を得るに至り…

福山市の人口の増加と都市規模の拡大に伴い病院も拡充に迫られ、昭和四一年七月沖野上町に移転…

今この地にはその当時のものとして楠の大樹と石の門柱のみが残っています。

碑文が見える側の道路は戦前に整備されたもので、聖園幼稚園(昭和町)・南小学校(明治町)前から南東方向に延び歩兵第四十一聯隊(=営所)に至っていた。

地図に発行年月が記入されていないのが残念だが、町名変更前であることから昭和30年代のものであることは確かだ。自家用車が普及する前の地図は貴重でオークションでもかなりの値がつく。確か売価40円の100倍で購入したと思う。

歩兵第四十一聯隊跡の石碑からほど近くに福山陸軍病院国立福山病院発祥の地碑があり裏面には次のような文章が記されている。

趣意書

この敷地は明治四一年四月一日、福山衛戍院が創設された場所…昭和一二年四月福山陸軍病院と名称が変り…

昭和二〇年八月八日、福山市が空襲を受け旧市内の大半が焼け病院もその大半を失い…終戦…多くの傷病兵と海外から引き上げた患者の治療看護の為引き続き陸軍病院として存続…

昭和二〇年一二月一日、陸軍病院は約四〇年の歴史を閉じ…同時より厚生省の所管となり一般に開放され国立病院として再出発…

…昭和三十年ごろには名実ともに福山地方唯一の総合病院として当地域の多大な信頼を得るに至り…

福山市の人口の増加と都市規模の拡大に伴い病院も拡充に迫られ、昭和四一年七月沖野上町に移転…

今この地にはその当時のものとして楠の大樹と石の門柱のみが残っています。

碑文が見える側の道路は戦前に整備されたもので、聖園幼稚園(昭和町)・南小学校(明治町)前から南東方向に延び歩兵第四十一聯隊(=営所)に至っていた。

昭和62年(1987)度の共通1次試験は1月24日(土)と25日(日)に行われている。私は春日町の広大附属福山中・高等学校で受験した。垢汚染危険地域を脱出するためには絶対に突破しなければならない関門であった。

反日キョクサ恫喝団体が露骨に教育に介入してくる異常な高校を離れて名門校の教室に入ることには多少の解放感があったはずだが、鉛筆でマークシートを塗り潰す作業に追われた記憶しかない。2日目は小雪が舞ったので特別に教室内で休憩することを許された。

試験が終わって悪友と東深津町の中華料理屋でラーメンを食って帰宅が遅くなった。母親は試験の出来が悪かったものと早とちりしたようだが、実際はボチボチといったところだった。確かに2次試験でヘマはできない点数だった。

しかし、私は「LED ZEPPELIN」のカセットテープばかり聴いて2次試験の前日まで参考書を開かなかった。命をつなぐ出国ビザが下りたのは3月18日。屑高校と絶縁できた喜びを噛み締めると共に今後も「恫喝には絶対に屈しない」と誓った。私はこうして備後から安芸へ移住したのである。

にほんブログ村

反日キョクサ恫喝団体が露骨に教育に介入してくる異常な高校を離れて名門校の教室に入ることには多少の解放感があったはずだが、鉛筆でマークシートを塗り潰す作業に追われた記憶しかない。2日目は小雪が舞ったので特別に教室内で休憩することを許された。

試験が終わって悪友と東深津町の中華料理屋でラーメンを食って帰宅が遅くなった。母親は試験の出来が悪かったものと早とちりしたようだが、実際はボチボチといったところだった。確かに2次試験でヘマはできない点数だった。

しかし、私は「LED ZEPPELIN」のカセットテープばかり聴いて2次試験の前日まで参考書を開かなかった。命をつなぐ出国ビザが下りたのは3月18日。屑高校と絶縁できた喜びを噛み締めると共に今後も「恫喝には絶対に屈しない」と誓った。私はこうして備後から安芸へ移住したのである。

にほんブログ村

花園町の農協が建っている場所は戦前どんな施設があったのだろうか。昭和5年発行の福山市街地図を用いて説明しよう。

衛戍(えいじゅ)病院が今の農協で当時の町名は沖野上町である。衛戍という我々には馴染みのない言葉だが、陸軍病院の旧称と考えればよい。現在のばら公園辺りは御門町で関西洋服専修女学校なるものが存在していたことになる。年代別の地図を収集する面白さは他にもある。この10年後の地図を広島市のあき書房が復刻しているが、衛戍病院周辺は空白となっている。

つまり軍事施設の位置は機密とされ市民からスパイに情報が洩れるのを軍部や時の政府が警戒したことがうかがえる。地図は時代背景までも静かに教えてくれるのだ。

門柱の隣には歩兵第四十一聯隊跡を示す大きな石碑が建つ。設計・施工・彫刻を担当したのは広島県府中市父石町(ちいしちょう)の業者。ちなみに小川石材店の方は現在も営業を続けている。

衛戍(えいじゅ)病院が今の農協で当時の町名は沖野上町である。衛戍という我々には馴染みのない言葉だが、陸軍病院の旧称と考えればよい。現在のばら公園辺りは御門町で関西洋服専修女学校なるものが存在していたことになる。年代別の地図を収集する面白さは他にもある。この10年後の地図を広島市のあき書房が復刻しているが、衛戍病院周辺は空白となっている。

つまり軍事施設の位置は機密とされ市民からスパイに情報が洩れるのを軍部や時の政府が警戒したことがうかがえる。地図は時代背景までも静かに教えてくれるのだ。

門柱の隣には歩兵第四十一聯隊跡を示す大きな石碑が建つ。設計・施工・彫刻を担当したのは広島県府中市父石町(ちいしちょう)の業者。ちなみに小川石材店の方は現在も営業を続けている。

セブンイレブンでコピーをしている時に水樹奈々の写真が目に入った。私はそれがフリーペーパーであることに気付いて時代は完全に変わったなと思った。

私がweeklyぴあ(首都圏版)をよく買っていたのは1995年前後だ。もちろん目的はコンサート情報のチェックでチケットぴあもかなり利用していた。

ところがインターネットの普及で状況は急変する。地方在住でも即座に情報を入手できるようになり雑誌を買う必要がなくなった。時代と共に会社の経営が変わるように中核都市も規模相応の独自性を出してゆかねばならぬ。

変化に対応できない市がただの田舎町へと転落し過去の遺産で細々と食いつないでいる哀れな姿を見る度に私は備後の中心である城下町(住民の利便性を考えれば繁華街が分散するのは当然の流れだ)に生まれて良かったと感じる。

私がweeklyぴあ(首都圏版)をよく買っていたのは1995年前後だ。もちろん目的はコンサート情報のチェックでチケットぴあもかなり利用していた。

ところがインターネットの普及で状況は急変する。地方在住でも即座に情報を入手できるようになり雑誌を買う必要がなくなった。時代と共に会社の経営が変わるように中核都市も規模相応の独自性を出してゆかねばならぬ。

変化に対応できない市がただの田舎町へと転落し過去の遺産で細々と食いつないでいる哀れな姿を見る度に私は備後の中心である城下町(住民の利便性を考えれば繁華街が分散するのは当然の流れだ)に生まれて良かったと感じる。