産経新聞奈良版・三重版に好評連載中の「なら再発見」、今日紹介するのは「春日大社の万燈籠 一斉にともす幻想的な風景」(1/24付)、執筆されたのはNPO法人「奈良まほろばソムリエの会」の石田一雄さんである。石田さんは本欄の最多執筆者である。春日大社ではこの3月(2015年)から、式年ご造替が本格的にスタートする。

※トップ写真は、灯がともされた回廊の釣燈籠(2014年8月)

古くから、奈良の名物は「奈良墨、奈良筆、 奈良曝(さらし)、春日燈籠、町の早起き」といわれてきた。春日大社には、1万はオーバーとしても、約3千基の燈籠があり、節分とお盆には一斉に火が灯される(春日万燈籠)。では、全文を紹介する。

春日大社では、今年3月から来年11月にかけて第60次式年造替が執行される。20年に一度の社殿の修繕事業だ。

大社の境内には、石燈籠が約2千基、釣燈籠が約千基、あわせて約3千基もの燈籠があることで知られる。石燈籠では石清水八幡宮(京都府八幡市)の約650基などをしのいで日本一だ。

燈籠は中国で生まれ、仏教とともに日本に伝わった。仏に灯りを献ずるのが本来の目的で、金堂や塔の前に1基建てられた。その後照明用としても発展し、燈籠自体を供物として献上する風習もでき、数が増えていった。また神社にも建立されるようになった。

大社の宝物殿(現在は休館中)入り口ロビーに、古く貴重な石燈籠が保管されている。平安時代の柚木(ゆのき)型燈籠と鎌倉時代の御間(おあい)型燈籠(いずれも重要文化財)だ。前者は関白・藤原忠通(ただみち)が寄進したと伝わり、後者は本社と若宮を結ぶ御間道(おあいみち)沿いにあったものだ。

※ ※ ※

毎年2回、節分と中元(8月14日・15日)の「万燈籠」ですべての燈籠に一斉に献灯がともされる幻想的な風景はここでしか味わえない。

現在では年2回の万燈籠だが、常夜燈と刻まれた石燈籠があるように、江戸時代までは毎日すべての燈籠に灯がともされていた。灯明の油を供給したのが、市内油阪町にあった油座で、一晩で280リットル使ったという。

この油代の工面を含め燈籠関係の実務を行っていたのが禰宜(ねぎ)という下級神官で、近世からは幕府から灯明田(とうみょうでん)を拝領し、その中からも灯明料を出した。彼らは燈籠の寄進を呼び掛けるなど崇敬者と神社の仲立ちとして「御師(おし)」と呼ばれた。燈籠の寄進者から献納された灯明料の中から油代を払い、代々その家の燈籠を管理し毎晩灯をともした。

明治維新後、油代の基盤となっていた1650石の灯明田が没収されたため、毎晩灯をともすことができなくなった。このままでは神様に申し訳ないと現在のような万燈籠神事が明治21年の節分から行われることになった。

※ ※ ※

各時代の燈籠寄進者をみていくと、室町時代には地元の郷士からの寄進が多く、安土桃山時代には石田三成(みつなり)の右腕として名をはせた嶋左近(しまさこん)や藤堂高虎(とうどうたかとら)など著名な武将が奉納した。江戸時代には大名や武士に加え、経済力を持った商人や同業者組合からの奉納が大幅に増加した。現在も石燈籠や釣燈籠が毎年数基ずつ奉納されている。

宝物殿入り口ロビーに保管されている柚木型燈籠(右)と御間型燈籠(左)

境内に立ち並ぶさまざまな型の石燈籠の中には、仏が仮の姿で神として現れたとする考えから生まれた「春日大明神」の名を刻んだものが15基あり、「一晩で3基見つけ出したら長者になれる」との言い伝えがある。

万燈籠の神事は、本殿前の「瑠璃(るり)燈籠」(復元品)に灯をともし供えることから始まる。釣燈籠では最古とされるこの燈籠の原品は関白・藤原頼通(よりみち)が長暦2(1038)年に寄進したものと伝わるが、現存するものは鎌倉時代以降の遺品だ。木製黒漆塗六角形で、小さな瑠璃玉を銅線で連ね、側面を連子窓(れんじまど)のように形作った非常に珍しいものだ。

回廊に整然と連なる釣燈籠に一斉に灯がともされると、柔らかな光が朱塗りの柱にも映え幻想的な美しい光景が広がる。今年は、恒例の年2回に加えて、式年造替を記念し、3月29日から31日までの3日間、奉祝万燈籠が行われる。

当日は、参道のすべての石燈籠にも灯がともされるが、明るい夜に慣れた目にはかなり暗い。懐中電灯を持参して、足元に気をつけながら、ゆっくり境内を巡拝するのがおすすめだ。(NPO法人奈良まほろばソムリエの会 石田一雄)

節分の万燈籠の時期には、興福寺で豆まき(鬼追い式)が行われるので、これとセットで訪ねることができる。お盆(8月14~15日)には高円山の大文字送り火(8月15日)、東大寺の万燈会(8月15日)、なら燈花会も一緒に見物することができる。

さらにご造替の今年は「奉祝特別万燈籠と御本殿特別拝観」(2015年3月29~31日)も行われる。ええ古都なら(南都銀行の観光サイト)によると《御造替を記念して境内にある燈籠約3,000基(石燈籠約2,000基、釣燈籠約1,000基)に浄火が灯されます。朱塗りの社殿が暗闇に浮かび上がり、幻想的な雰囲気に包まれます。また御仮殿の移殿へも参拝いただけます》。今年と来年は、春日大社から目が離せない。

石田さん、興味深い記事を有難うございました。皆さん、ぜひ春日大社をお参りください!

※トップ写真は、灯がともされた回廊の釣燈籠(2014年8月)

古くから、奈良の名物は「奈良墨、奈良筆、 奈良曝(さらし)、春日燈籠、町の早起き」といわれてきた。春日大社には、1万はオーバーとしても、約3千基の燈籠があり、節分とお盆には一斉に火が灯される(春日万燈籠)。では、全文を紹介する。

春日大社では、今年3月から来年11月にかけて第60次式年造替が執行される。20年に一度の社殿の修繕事業だ。

大社の境内には、石燈籠が約2千基、釣燈籠が約千基、あわせて約3千基もの燈籠があることで知られる。石燈籠では石清水八幡宮(京都府八幡市)の約650基などをしのいで日本一だ。

燈籠は中国で生まれ、仏教とともに日本に伝わった。仏に灯りを献ずるのが本来の目的で、金堂や塔の前に1基建てられた。その後照明用としても発展し、燈籠自体を供物として献上する風習もでき、数が増えていった。また神社にも建立されるようになった。

大社の宝物殿(現在は休館中)入り口ロビーに、古く貴重な石燈籠が保管されている。平安時代の柚木(ゆのき)型燈籠と鎌倉時代の御間(おあい)型燈籠(いずれも重要文化財)だ。前者は関白・藤原忠通(ただみち)が寄進したと伝わり、後者は本社と若宮を結ぶ御間道(おあいみち)沿いにあったものだ。

※ ※ ※

毎年2回、節分と中元(8月14日・15日)の「万燈籠」ですべての燈籠に一斉に献灯がともされる幻想的な風景はここでしか味わえない。

現在では年2回の万燈籠だが、常夜燈と刻まれた石燈籠があるように、江戸時代までは毎日すべての燈籠に灯がともされていた。灯明の油を供給したのが、市内油阪町にあった油座で、一晩で280リットル使ったという。

この油代の工面を含め燈籠関係の実務を行っていたのが禰宜(ねぎ)という下級神官で、近世からは幕府から灯明田(とうみょうでん)を拝領し、その中からも灯明料を出した。彼らは燈籠の寄進を呼び掛けるなど崇敬者と神社の仲立ちとして「御師(おし)」と呼ばれた。燈籠の寄進者から献納された灯明料の中から油代を払い、代々その家の燈籠を管理し毎晩灯をともした。

明治維新後、油代の基盤となっていた1650石の灯明田が没収されたため、毎晩灯をともすことができなくなった。このままでは神様に申し訳ないと現在のような万燈籠神事が明治21年の節分から行われることになった。

※ ※ ※

各時代の燈籠寄進者をみていくと、室町時代には地元の郷士からの寄進が多く、安土桃山時代には石田三成(みつなり)の右腕として名をはせた嶋左近(しまさこん)や藤堂高虎(とうどうたかとら)など著名な武将が奉納した。江戸時代には大名や武士に加え、経済力を持った商人や同業者組合からの奉納が大幅に増加した。現在も石燈籠や釣燈籠が毎年数基ずつ奉納されている。

宝物殿入り口ロビーに保管されている柚木型燈籠(右)と御間型燈籠(左)

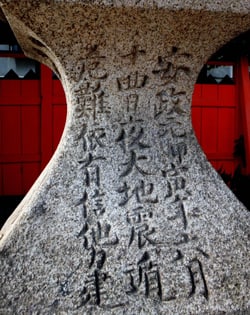

境内に立ち並ぶさまざまな型の石燈籠の中には、仏が仮の姿で神として現れたとする考えから生まれた「春日大明神」の名を刻んだものが15基あり、「一晩で3基見つけ出したら長者になれる」との言い伝えがある。

万燈籠の神事は、本殿前の「瑠璃(るり)燈籠」(復元品)に灯をともし供えることから始まる。釣燈籠では最古とされるこの燈籠の原品は関白・藤原頼通(よりみち)が長暦2(1038)年に寄進したものと伝わるが、現存するものは鎌倉時代以降の遺品だ。木製黒漆塗六角形で、小さな瑠璃玉を銅線で連ね、側面を連子窓(れんじまど)のように形作った非常に珍しいものだ。

回廊に整然と連なる釣燈籠に一斉に灯がともされると、柔らかな光が朱塗りの柱にも映え幻想的な美しい光景が広がる。今年は、恒例の年2回に加えて、式年造替を記念し、3月29日から31日までの3日間、奉祝万燈籠が行われる。

当日は、参道のすべての石燈籠にも灯がともされるが、明るい夜に慣れた目にはかなり暗い。懐中電灯を持参して、足元に気をつけながら、ゆっくり境内を巡拝するのがおすすめだ。(NPO法人奈良まほろばソムリエの会 石田一雄)

節分の万燈籠の時期には、興福寺で豆まき(鬼追い式)が行われるので、これとセットで訪ねることができる。お盆(8月14~15日)には高円山の大文字送り火(8月15日)、東大寺の万燈会(8月15日)、なら燈花会も一緒に見物することができる。

さらにご造替の今年は「奉祝特別万燈籠と御本殿特別拝観」(2015年3月29~31日)も行われる。ええ古都なら(南都銀行の観光サイト)によると《御造替を記念して境内にある燈籠約3,000基(石燈籠約2,000基、釣燈籠約1,000基)に浄火が灯されます。朱塗りの社殿が暗闇に浮かび上がり、幻想的な雰囲気に包まれます。また御仮殿の移殿へも参拝いただけます》。今年と来年は、春日大社から目が離せない。

石田さん、興味深い記事を有難うございました。皆さん、ぜひ春日大社をお参りください!