産経新聞奈良版・三重版ほかに好評連載中の「なら再発見」、今回(12/13付)の見出しは《良助親王墓石標 莫山さん絶賛「透明な楷書」》、筆者はNPO法人「奈良まほろばソムリエの会」会員 藤村清彦さんである。ここでは書家の故榊莫山が讃えた3つの「石の書」を紹介された。1つはバス停「多武峰」近くにある尊円法親王(伏見天皇の皇子)の「下乗」と彫られた巨石。2つめはその近くに建つ摩尼輪塔の梵字。3つめは、冬野集落にある良助(りょうじょ)親王(亀山天皇の皇子)の墓石標だ。藤村さん一流のマニアックな話の数々…。では、全文を紹介する。

※トップ写真は良助親王冬野墓(桜井市)。藤村さんの撮影

書家の故榊莫山(さかきばくざん)さんは、大和路を愛し、路傍の石に彫られた文字の美しさを多くの著作で紹介している。その中から談山(たんざん)神社周辺の良助(りょうじょ)親王墓石標をはじめ3つの「石の書」を訪ねてみよう。

談山神社は明治元(1868)年の「神仏判然令」により神社として独立するまでは、藤原鎌足を祀る神仏混交の天台宗妙楽寺であった。紹介する三つの書は消滅した妙楽寺ゆかりのものだ。

良助親王(1268~1318年)は鎌倉時代の第90代亀山天皇の皇子であるが仏門に入って法親王(ほっしんのう)となり、31歳で比叡山延暦寺100世天台座主(てんだいざす)に就き、青蓮院門跡(しょうれんいんもんぜき)を経て妙楽寺に移りこの地に葬られた。天台座主とは、天台宗総本山の比叡山延暦寺の住職で諸末寺を総監する役職である。

※ ※ ※

まずはバス停「多武峰(とうのみね)」で下車。屋根のある珍しい屋形橋を渡り、東大門をくぐると「下乗」と彫られた巨大な石が目に入る。第92代伏見天皇の皇子尊円(そんえん)法親王(1298~1356年)の文字だ。

尊円法親王による「下乗」の文字。この写真はブログ「地域・夢案内人」から拝借

尊円法親王は四度(よたび)天台座主に就き、青蓮院流書道の始祖となった方で、書の世界において後世に多大な影響を与えた。莫山さんは『野の書』で「その雄勁(ゆうけい)な文字の表情が、いまはかえってわびしい」と格式を誇った妙楽寺の栄華をしのぶ。

※ ※ ※

さらに杉並木の参道を登ると左手に円の中に胎蔵界(たいぞうかい)大日如来(だいにちにょらい)を表す梵字(ぼんじ)を彫った石の摩尼輪塔(まにりんとう)が立っている。文字の底をV字型にさらえた薬研(やげん)彫りがさえる。梵字の下には、青蓮院流で「乾元(けんげん)二年」(1303年)と建立の文字が刻まれている。良助親王と同時代のものだ。

摩尼輪塔=桜井市多武峰(この写真は藤村さんの撮影)

『続 書のこころ』では、「太陽の塔の先祖」「この円盤のモダンアートは、まさしく鎌倉の女王(クイーン)の風姿をただよわせて暖かい」と莫山さんの評価は高い。

摩尼輪塔の梵字のアップ。この写真は橿原市のHPから拝借

※ ※ ※

目指す良助親王墓へは西大門跡から冬野の集落に向けて徒歩30分強の登りだ。冬野集落は標高650メートル程度の高地。ここは世界遺産に指定された熊野古道小辺路(こへち)の途中にあって「天空の郷」と呼ばれる果無(はてなし)集落(十津川村)よりもさらに高い。

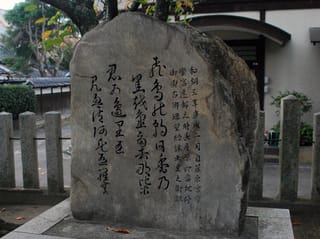

冬野からは竜在(りゅうざい)峠への道と分かれて石舞台方面への道をとるとすぐに親王墓が鎮まっている。宮内庁によって美しく管理されていてすがすがしい。石段を上ったところの石標に「良助親王冬野墓」の文字が読み取れる。

良助親王冬野墓。この写真はHP「万葉集入門 明日香村へ行こう」から拝借

『大和千年の路』では、「ものほしげさはみじんもなく、鋭い目をして淡々と、爽快このうえない気分を宿しているのだ。気韻清浄(きいんせいじょう)。この山に棲(す)む苔むした字に魅(ひ)かれる。明日香の野を歩いても、これほど透明な楷書(かいしょ)の字はみあたらない」と絶賛。

※ ※ ※

もう一つ興味がそそられるのは、良助親王の墓が何故このような高所に造られたのかということだ。地図で確かめると、この冬野墓と親王ゆかりの比叡山延暦寺の位置がほぼ同経度線上にあることと、墓が妙楽寺の南西、陰陽道(おんみょうどう)で言う裏鬼門に当たることが分かる。秘められた意図がありそうだ。

帰りは自動車道の途中から杉林の地道に入り、奧飛鳥の栢森(かやのもり)に下りる道が楽しい。(NPO法人奈良まほろばソムリエの会 藤村清彦)

うーん、意外なところに意外な「石の書」があるのだ。私は多武峰の「下乗」だけは拝見したことがあるが、ほかの2つは初耳だった。知れば知るほど、奈良は面白い。藤村さん、興味深いお話を有難うございました!

※トップ写真は良助親王冬野墓(桜井市)。藤村さんの撮影

書家の故榊莫山(さかきばくざん)さんは、大和路を愛し、路傍の石に彫られた文字の美しさを多くの著作で紹介している。その中から談山(たんざん)神社周辺の良助(りょうじょ)親王墓石標をはじめ3つの「石の書」を訪ねてみよう。

談山神社は明治元(1868)年の「神仏判然令」により神社として独立するまでは、藤原鎌足を祀る神仏混交の天台宗妙楽寺であった。紹介する三つの書は消滅した妙楽寺ゆかりのものだ。

良助親王(1268~1318年)は鎌倉時代の第90代亀山天皇の皇子であるが仏門に入って法親王(ほっしんのう)となり、31歳で比叡山延暦寺100世天台座主(てんだいざす)に就き、青蓮院門跡(しょうれんいんもんぜき)を経て妙楽寺に移りこの地に葬られた。天台座主とは、天台宗総本山の比叡山延暦寺の住職で諸末寺を総監する役職である。

※ ※ ※

まずはバス停「多武峰(とうのみね)」で下車。屋根のある珍しい屋形橋を渡り、東大門をくぐると「下乗」と彫られた巨大な石が目に入る。第92代伏見天皇の皇子尊円(そんえん)法親王(1298~1356年)の文字だ。

尊円法親王による「下乗」の文字。この写真はブログ「地域・夢案内人」から拝借

尊円法親王は四度(よたび)天台座主に就き、青蓮院流書道の始祖となった方で、書の世界において後世に多大な影響を与えた。莫山さんは『野の書』で「その雄勁(ゆうけい)な文字の表情が、いまはかえってわびしい」と格式を誇った妙楽寺の栄華をしのぶ。

※ ※ ※

さらに杉並木の参道を登ると左手に円の中に胎蔵界(たいぞうかい)大日如来(だいにちにょらい)を表す梵字(ぼんじ)を彫った石の摩尼輪塔(まにりんとう)が立っている。文字の底をV字型にさらえた薬研(やげん)彫りがさえる。梵字の下には、青蓮院流で「乾元(けんげん)二年」(1303年)と建立の文字が刻まれている。良助親王と同時代のものだ。

摩尼輪塔=桜井市多武峰(この写真は藤村さんの撮影)

『続 書のこころ』では、「太陽の塔の先祖」「この円盤のモダンアートは、まさしく鎌倉の女王(クイーン)の風姿をただよわせて暖かい」と莫山さんの評価は高い。

摩尼輪塔の梵字のアップ。この写真は橿原市のHPから拝借

※ ※ ※

目指す良助親王墓へは西大門跡から冬野の集落に向けて徒歩30分強の登りだ。冬野集落は標高650メートル程度の高地。ここは世界遺産に指定された熊野古道小辺路(こへち)の途中にあって「天空の郷」と呼ばれる果無(はてなし)集落(十津川村)よりもさらに高い。

冬野からは竜在(りゅうざい)峠への道と分かれて石舞台方面への道をとるとすぐに親王墓が鎮まっている。宮内庁によって美しく管理されていてすがすがしい。石段を上ったところの石標に「良助親王冬野墓」の文字が読み取れる。

良助親王冬野墓。この写真はHP「万葉集入門 明日香村へ行こう」から拝借

『大和千年の路』では、「ものほしげさはみじんもなく、鋭い目をして淡々と、爽快このうえない気分を宿しているのだ。気韻清浄(きいんせいじょう)。この山に棲(す)む苔むした字に魅(ひ)かれる。明日香の野を歩いても、これほど透明な楷書(かいしょ)の字はみあたらない」と絶賛。

※ ※ ※

もう一つ興味がそそられるのは、良助親王の墓が何故このような高所に造られたのかということだ。地図で確かめると、この冬野墓と親王ゆかりの比叡山延暦寺の位置がほぼ同経度線上にあることと、墓が妙楽寺の南西、陰陽道(おんみょうどう)で言う裏鬼門に当たることが分かる。秘められた意図がありそうだ。

帰りは自動車道の途中から杉林の地道に入り、奧飛鳥の栢森(かやのもり)に下りる道が楽しい。(NPO法人奈良まほろばソムリエの会 藤村清彦)

うーん、意外なところに意外な「石の書」があるのだ。私は多武峰の「下乗」だけは拝見したことがあるが、ほかの2つは初耳だった。知れば知るほど、奈良は面白い。藤村さん、興味深いお話を有難うございました!