土日(5/16~17)に訪れた上北山村(奈良県吉野郡)では、村内のあちこちを巡った。初日は、郷土史家の中岡孝之さんにご案内いただき、後南朝(ごなんちょう)の史跡などを訪れた。中岡さんは元校長先生で、村の元教育長さんでいらっしゃる。

いきなり「後南朝」などと書いても、たいていの方はチンプンカンプンだろう。実は、私もそうだった。歴史の教科書には出てこないし、奈良検定(奈良まほろばソムリエ検定)のテキストでもわずか10行程度しか触れられていない。私は中岡さんから詳しくお話を伺ったが、お隣の川上村のHPにあらましが出ているので、それを引用すると…。

まず北山宮(きたやまぐう)を参拝。祭神は北山宮(きたやまのみや=自天王)

《1336年に後醍醐天皇が吉野に御座を移されてから約60年。元中九(1392)年、足利義満の呼びかけに応えて後亀山天皇が京都に遷幸され、南北朝の歴史もようやく幕を下ろしたと思われました。しかし「皇位は両朝交互に与えられる」という約束も守られず、南北朝の合体は実質的には南朝の消滅となりました》。

http://www.vill.kawakami.nara.jp/n/j-03a/j-03a-01.htm

《後亀山天皇の皇子、実仁親王は、幕府に抗議し戦いますが、川上村に潜幸され、嘉吉三(1443)年に崩御されます。そして、同年ついに「嘉吉の変」に乗じ、小倉害の皇子である天基親王と円満院宮が京都へ進攻して三種の神器のひとつ神璽(しんじ)を奪い、吉野南山に御所を置きました》。

瀧川寺(りゅうせんじ)。ここに自天王(北山宮)の墓がある

《一方この変が起こる以前に、天碁親王と円満院宮の弟・尊義王は近江から川上郷に移り住んでおり、尊義王は兄の円満院宮から神璽を譲られ、皇子の尊秀王(一ノ宮、自天王)と忠義王(二ノ宮、河野宮)を連れて、三之公(さんのこ)に御所を構えました。しかし、尊義王は南朝の再興を果たすことなく45歳で病死してしまいます》。兄の「尊秀王」は北山宮(きたやまのみや)、一ノ宮とか自天王(じてんのう)と呼ばれ、この方をお祀りするのが上北山村小橡(ことち)の北山宮(きたやまぐう)という神社である。

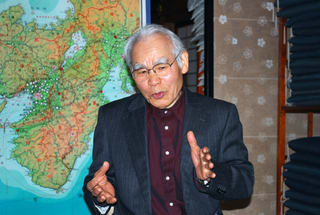

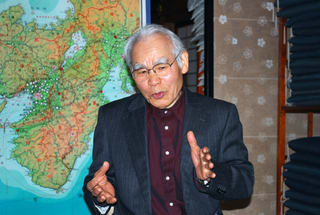

中岡孝之さん(瀧川寺で)。地図までご用意いただいた

《その後、自天王(北山宮)は北山郷(上北山村)に、忠義王は河野谷村(川上村神之谷)にそれぞれ御所を構え、南朝の夢を果たそうとします。ところが、嘉吉の乱により滅ぼされた赤松家の家臣が、お家を再興させるため、当時、北朝方や将軍家が血まなこになって探していた神璽を南朝から奪回することを企てました。長禄元(1457)年12月2日の夜、赤松の家臣により2つの御所が襲撃され、自天王は18歳の若さでこの世を去り、忠義王は御所で討死、あるいはその場は死地を脱したものの、本村(川上村)の高原で最期を遂げたと伝えられています》。

《惨事はいちはやく川上郷に伝えられ、郷土たちは、自天王の首と神璽を手に逃走する赤松の郎等を迎え撃ちます。塩谷村(北塩谷)の名うての射手・大西助五郎は、郎等の頭であった中村貞友を見事射止めたと伝承されています》。こうして川上の村人は皇子の首と神璽を取り返した。首は手厚く葬られたが神璽の方は再び1458年、赤松の残党に奪われてしまったという。

自天王(北山宮)の墓。瀧川寺境内

自天王(北山宮)のお墓が、瀧川寺の境内にある。トップ写真のとおり、宮内庁が「北山宮墓」という看板を建てているのだ。「のがれきて身をおく山の芝の戸に 月も心をあわせてぞすむ」という北山宮の歌碑も建てられている。墓碑はトップ写真の向かって右上にあり、それが上の写真である。なお川上村にも自天王のお墓があり、念のため翌日(5/17)訪ねたので、あとで紹介する。

小処(こどころ)温泉の玄関

小橡(ことち)川に面した露天風呂

次に訪れたのが、上北山村小橡(ことち)の小処(こどころ)温泉。村のホームページによると《大台ヶ原の山ふところにある、小処温泉は東熊野街道をもう少し下がり、小橡川に沿って枝道を山の中に向います。ここが関西の秘湯「小処温泉」です。平成13年8月にリニューアルオープンし、山村の味を活かし、木材をふんだんに使った造りとなっております》。

http://vill.kamikitayama.nara.jp/kankou_8.html

いい湯だな~♪

《自然の大小様々な石を使った「岩風呂(渓谷の湯)」槙の香り漂う「木風呂(大樹の湯)」があり、それぞれ渓流に面した露天風呂があり、清流の音を聞きながら、四季折々の風情(夏の蛍・秋の紅葉etc...)を満喫していただけます。泉質は、摂氏25.6度の単純硫化水素泉で神経痛・糖尿病・うちみ・慢性皮膚病などに効果があります》。

わずかに硫黄臭があり、あっさり・まったりした温泉だ。川原に人がいないので、こんな設計ができるのだろう、とても開放的でいい気分にひたれる。

鹿と大仏だけが奈良の観光ではない。奈良の「奥座敷」にも、深い歴史を秘めた史跡とお客を迎える立派な環境が整っているのだ。

以上、露天風呂からの眺め。青葉のカエデも良いが、秋の紅葉は格別だろう

小処温泉からさらに奥(北東)に行ったところに、「くらがり又谷」がある。ここにある滝(くらがり又谷の滝)は《最上部から下部まで七重にも八重にも重なり、さわやかな清水と清流の響きが素晴らしい滝です。奈良県の名水31にも選定されています。小処温泉の奥地にありますので、河合・小橡地区より道中の小橡川の清流と山の自然を観察しながら温泉と兼ねて自然散策を楽しんでください》(村のHP)。

http://vill.kamikitayama.nara.jp/kankou_6.html

くらがり又谷の滝。ずっと上の方から、狭い崖の間を落ちてくる

翌朝(5/17)は、大台ヶ原を訪れた。長くなるので、この話は後日に回すことにして、今回は午後に訪ねた金剛寺(川上村神之谷)を紹介する。ここに自天王(北山宮)のもう1つの墓があるのだ。

大台ヶ原ではツツジが咲き残っていた(ビジターセンター付近)

barakan1 さんのブログ「長生きも芸のうち日記」(金剛寺・南帝自天皇陵)によると《「金剛寺」は、後南朝菩提所としても知られており、「本堂」に向かって左の急な石段を上がった所に後亀山天皇玄孫の「南帝自天皇陵」があります。自天皇(北山宮)は上北山村(川上村の南)にある瀧川寺を行宮(あんぐう)とされていらっしゃり、長禄の変の際には、そこで襲撃されてしまわれました。自天皇の御首級は北朝の襲撃隊の手に渡りましたが、川上郷士はそれを奪回し、川上村金剛寺に埋葬しました》。

http://barakan1.exblog.jp/2616287/

《本堂の裏手には自天親王神社があります。また、本堂前には小松宮彰仁親王題額の「自天王碑」が1882(明治15)年に建てられています。一方、宮内庁は金剛寺境内にある御墓を自天皇の弟宮である「河野宮墓」として管轄しています》。

つまり宮内庁は、自天王(北山宮)の墓は瀧川寺(上北山村)にあり、金剛寺(川上村)にあるのは河野宮(北山宮の弟宮)の墓であるとする。一方川上村は、自天王の墓は金剛寺にあると主張する。これはややこしい。

尊秀王(=自天王、北山宮)の墓碑

《1993(平成5)年2月5日には例年のように朝拝式が執り行われましが、このとき「後亀山天皇玄孫 南帝自天皇陵」と刻まれた石碑の除幕式が行われました。宮内庁の「河野宮墓」という標識の前に、「自天皇陵」と刻まれた石碑が建つことになったのです》。

向かって右奥が宮内庁の河野宮(=自天王の弟宮)の墓。

手前は「南帝自天皇陵」(=南朝・自天王の墓)と刻まれた石碑

なお《川上村神之谷金剛寺の御朝拝式の歴史は室町時代まで遡るもので、後南朝を興した後亀山天皇のひ孫にあたる自天親王を慰霊する行事です。御朝拝式は赤松一族によって討たれた翌年から親王をお守りしていた人たちによって始められ、代々受け継ぎ今年で548回目。裃を着用した人たちが御朝拝殿を出発し、御幣を頭に石段を登り、同寺境内の自天親王神社前でお祓いを受け神饌を献じます。本陣の代表は大目付と呼ばれます。続いて南東部の四保六保と呼ばれる地区代表の出仕人と呼ばれる人たちが年齢順に地区名と名前を呼ばれ玉串を奉天します》(ならグルグル散歩のホームページより)。

http://naraguru.fc2web.com/gyouji02zg.htm

また《御朝拝式は筋目衆と呼ばれる人たちによって代々奉仕されてきましたが、平成19年には550年目にあたるこの年に筋目衆家系しか参列できなかったしきたりを廃し、高原の御朝拝式を統合して村民全体の行事として存続していくことになりました》と、上記「ならグルグル散歩」の管理人さんに教えていただいた。

鴨鍋定食800円

普段あまり聞くことのない後南朝のことは、この2日間でたっぷり勉強させていただいた。がらりと話は変わるが、昼食は、「くらや食堂」(川上村柏木)で鴨鍋の定食(800円)をいただいた。肌寒いお天気で冷えた体が、芯から温まってくる。

お土産は、大滝茶屋(同村大滝。製造直売)で名物・柿の葉寿司と栃餅を買った。この大滝茶屋では、店内でお寿司を食べることもできる(2階あり)。まとめ買いする常連さんも多く、店員さんはとても忙しそうだった。

それにしても充実した2日間だった。歴史スポットも、温泉も、景観も、ホテル(ホテルかみきた)も、堪能した。

ご案内いただいた中岡孝之先生、お世話いただいた同僚のYくん、有り難うございました。今度は私がガイド役となって、知人を村にお連れしますので…。

いきなり「後南朝」などと書いても、たいていの方はチンプンカンプンだろう。実は、私もそうだった。歴史の教科書には出てこないし、奈良検定(奈良まほろばソムリエ検定)のテキストでもわずか10行程度しか触れられていない。私は中岡さんから詳しくお話を伺ったが、お隣の川上村のHPにあらましが出ているので、それを引用すると…。

まず北山宮(きたやまぐう)を参拝。祭神は北山宮(きたやまのみや=自天王)

《1336年に後醍醐天皇が吉野に御座を移されてから約60年。元中九(1392)年、足利義満の呼びかけに応えて後亀山天皇が京都に遷幸され、南北朝の歴史もようやく幕を下ろしたと思われました。しかし「皇位は両朝交互に与えられる」という約束も守られず、南北朝の合体は実質的には南朝の消滅となりました》。

http://www.vill.kawakami.nara.jp/n/j-03a/j-03a-01.htm

《後亀山天皇の皇子、実仁親王は、幕府に抗議し戦いますが、川上村に潜幸され、嘉吉三(1443)年に崩御されます。そして、同年ついに「嘉吉の変」に乗じ、小倉害の皇子である天基親王と円満院宮が京都へ進攻して三種の神器のひとつ神璽(しんじ)を奪い、吉野南山に御所を置きました》。

瀧川寺(りゅうせんじ)。ここに自天王(北山宮)の墓がある

《一方この変が起こる以前に、天碁親王と円満院宮の弟・尊義王は近江から川上郷に移り住んでおり、尊義王は兄の円満院宮から神璽を譲られ、皇子の尊秀王(一ノ宮、自天王)と忠義王(二ノ宮、河野宮)を連れて、三之公(さんのこ)に御所を構えました。しかし、尊義王は南朝の再興を果たすことなく45歳で病死してしまいます》。兄の「尊秀王」は北山宮(きたやまのみや)、一ノ宮とか自天王(じてんのう)と呼ばれ、この方をお祀りするのが上北山村小橡(ことち)の北山宮(きたやまぐう)という神社である。

中岡孝之さん(瀧川寺で)。地図までご用意いただいた

《その後、自天王(北山宮)は北山郷(上北山村)に、忠義王は河野谷村(川上村神之谷)にそれぞれ御所を構え、南朝の夢を果たそうとします。ところが、嘉吉の乱により滅ぼされた赤松家の家臣が、お家を再興させるため、当時、北朝方や将軍家が血まなこになって探していた神璽を南朝から奪回することを企てました。長禄元(1457)年12月2日の夜、赤松の家臣により2つの御所が襲撃され、自天王は18歳の若さでこの世を去り、忠義王は御所で討死、あるいはその場は死地を脱したものの、本村(川上村)の高原で最期を遂げたと伝えられています》。

《惨事はいちはやく川上郷に伝えられ、郷土たちは、自天王の首と神璽を手に逃走する赤松の郎等を迎え撃ちます。塩谷村(北塩谷)の名うての射手・大西助五郎は、郎等の頭であった中村貞友を見事射止めたと伝承されています》。こうして川上の村人は皇子の首と神璽を取り返した。首は手厚く葬られたが神璽の方は再び1458年、赤松の残党に奪われてしまったという。

自天王(北山宮)の墓。瀧川寺境内

自天王(北山宮)のお墓が、瀧川寺の境内にある。トップ写真のとおり、宮内庁が「北山宮墓」という看板を建てているのだ。「のがれきて身をおく山の芝の戸に 月も心をあわせてぞすむ」という北山宮の歌碑も建てられている。墓碑はトップ写真の向かって右上にあり、それが上の写真である。なお川上村にも自天王のお墓があり、念のため翌日(5/17)訪ねたので、あとで紹介する。

小処(こどころ)温泉の玄関

小橡(ことち)川に面した露天風呂

次に訪れたのが、上北山村小橡(ことち)の小処(こどころ)温泉。村のホームページによると《大台ヶ原の山ふところにある、小処温泉は東熊野街道をもう少し下がり、小橡川に沿って枝道を山の中に向います。ここが関西の秘湯「小処温泉」です。平成13年8月にリニューアルオープンし、山村の味を活かし、木材をふんだんに使った造りとなっております》。

http://vill.kamikitayama.nara.jp/kankou_8.html

いい湯だな~♪

《自然の大小様々な石を使った「岩風呂(渓谷の湯)」槙の香り漂う「木風呂(大樹の湯)」があり、それぞれ渓流に面した露天風呂があり、清流の音を聞きながら、四季折々の風情(夏の蛍・秋の紅葉etc...)を満喫していただけます。泉質は、摂氏25.6度の単純硫化水素泉で神経痛・糖尿病・うちみ・慢性皮膚病などに効果があります》。

わずかに硫黄臭があり、あっさり・まったりした温泉だ。川原に人がいないので、こんな設計ができるのだろう、とても開放的でいい気分にひたれる。

鹿と大仏だけが奈良の観光ではない。奈良の「奥座敷」にも、深い歴史を秘めた史跡とお客を迎える立派な環境が整っているのだ。

以上、露天風呂からの眺め。青葉のカエデも良いが、秋の紅葉は格別だろう

小処温泉からさらに奥(北東)に行ったところに、「くらがり又谷」がある。ここにある滝(くらがり又谷の滝)は《最上部から下部まで七重にも八重にも重なり、さわやかな清水と清流の響きが素晴らしい滝です。奈良県の名水31にも選定されています。小処温泉の奥地にありますので、河合・小橡地区より道中の小橡川の清流と山の自然を観察しながら温泉と兼ねて自然散策を楽しんでください》(村のHP)。

http://vill.kamikitayama.nara.jp/kankou_6.html

くらがり又谷の滝。ずっと上の方から、狭い崖の間を落ちてくる

翌朝(5/17)は、大台ヶ原を訪れた。長くなるので、この話は後日に回すことにして、今回は午後に訪ねた金剛寺(川上村神之谷)を紹介する。ここに自天王(北山宮)のもう1つの墓があるのだ。

大台ヶ原ではツツジが咲き残っていた(ビジターセンター付近)

barakan1 さんのブログ「長生きも芸のうち日記」(金剛寺・南帝自天皇陵)によると《「金剛寺」は、後南朝菩提所としても知られており、「本堂」に向かって左の急な石段を上がった所に後亀山天皇玄孫の「南帝自天皇陵」があります。自天皇(北山宮)は上北山村(川上村の南)にある瀧川寺を行宮(あんぐう)とされていらっしゃり、長禄の変の際には、そこで襲撃されてしまわれました。自天皇の御首級は北朝の襲撃隊の手に渡りましたが、川上郷士はそれを奪回し、川上村金剛寺に埋葬しました》。

http://barakan1.exblog.jp/2616287/

《本堂の裏手には自天親王神社があります。また、本堂前には小松宮彰仁親王題額の「自天王碑」が1882(明治15)年に建てられています。一方、宮内庁は金剛寺境内にある御墓を自天皇の弟宮である「河野宮墓」として管轄しています》。

つまり宮内庁は、自天王(北山宮)の墓は瀧川寺(上北山村)にあり、金剛寺(川上村)にあるのは河野宮(北山宮の弟宮)の墓であるとする。一方川上村は、自天王の墓は金剛寺にあると主張する。これはややこしい。

尊秀王(=自天王、北山宮)の墓碑

《1993(平成5)年2月5日には例年のように朝拝式が執り行われましが、このとき「後亀山天皇玄孫 南帝自天皇陵」と刻まれた石碑の除幕式が行われました。宮内庁の「河野宮墓」という標識の前に、「自天皇陵」と刻まれた石碑が建つことになったのです》。

向かって右奥が宮内庁の河野宮(=自天王の弟宮)の墓。

手前は「南帝自天皇陵」(=南朝・自天王の墓)と刻まれた石碑

なお《川上村神之谷金剛寺の御朝拝式の歴史は室町時代まで遡るもので、後南朝を興した後亀山天皇のひ孫にあたる自天親王を慰霊する行事です。御朝拝式は赤松一族によって討たれた翌年から親王をお守りしていた人たちによって始められ、代々受け継ぎ今年で548回目。裃を着用した人たちが御朝拝殿を出発し、御幣を頭に石段を登り、同寺境内の自天親王神社前でお祓いを受け神饌を献じます。本陣の代表は大目付と呼ばれます。続いて南東部の四保六保と呼ばれる地区代表の出仕人と呼ばれる人たちが年齢順に地区名と名前を呼ばれ玉串を奉天します》(ならグルグル散歩のホームページより)。

http://naraguru.fc2web.com/gyouji02zg.htm

また《御朝拝式は筋目衆と呼ばれる人たちによって代々奉仕されてきましたが、平成19年には550年目にあたるこの年に筋目衆家系しか参列できなかったしきたりを廃し、高原の御朝拝式を統合して村民全体の行事として存続していくことになりました》と、上記「ならグルグル散歩」の管理人さんに教えていただいた。

鴨鍋定食800円

普段あまり聞くことのない後南朝のことは、この2日間でたっぷり勉強させていただいた。がらりと話は変わるが、昼食は、「くらや食堂」(川上村柏木)で鴨鍋の定食(800円)をいただいた。肌寒いお天気で冷えた体が、芯から温まってくる。

お土産は、大滝茶屋(同村大滝。製造直売)で名物・柿の葉寿司と栃餅を買った。この大滝茶屋では、店内でお寿司を食べることもできる(2階あり)。まとめ買いする常連さんも多く、店員さんはとても忙しそうだった。

それにしても充実した2日間だった。歴史スポットも、温泉も、景観も、ホテル(ホテルかみきた)も、堪能した。

ご案内いただいた中岡孝之先生、お世話いただいた同僚のYくん、有り難うございました。今度は私がガイド役となって、知人を村にお連れしますので…。