NPO法人「奈良まほろばソムリエの会」は毎週木曜日、毎日新聞奈良版に「やまとの神さま」を連載している。月初(2024.9.5)に掲載されたのは〈雄略天皇の御代に創建/門僕神社(曽爾村)〉、執筆されたのは同会会員で奈良市にお住まいの本井良明さんだった。

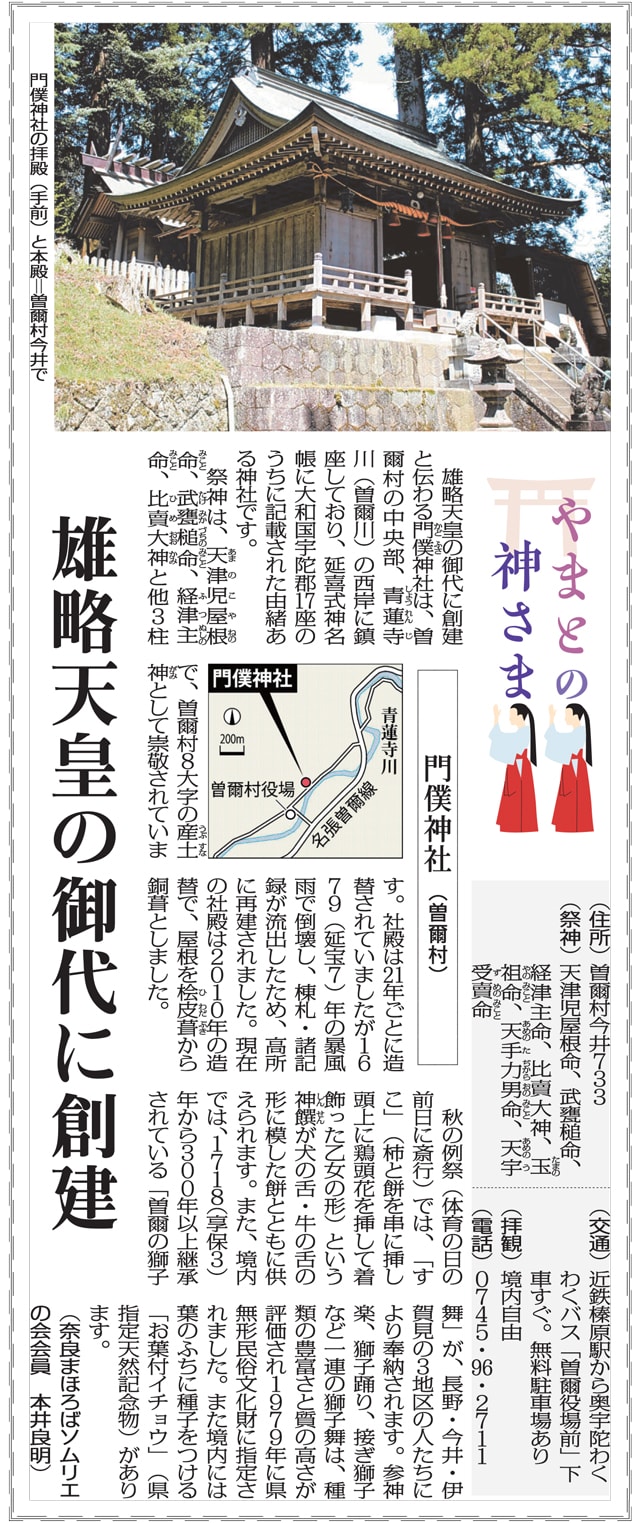

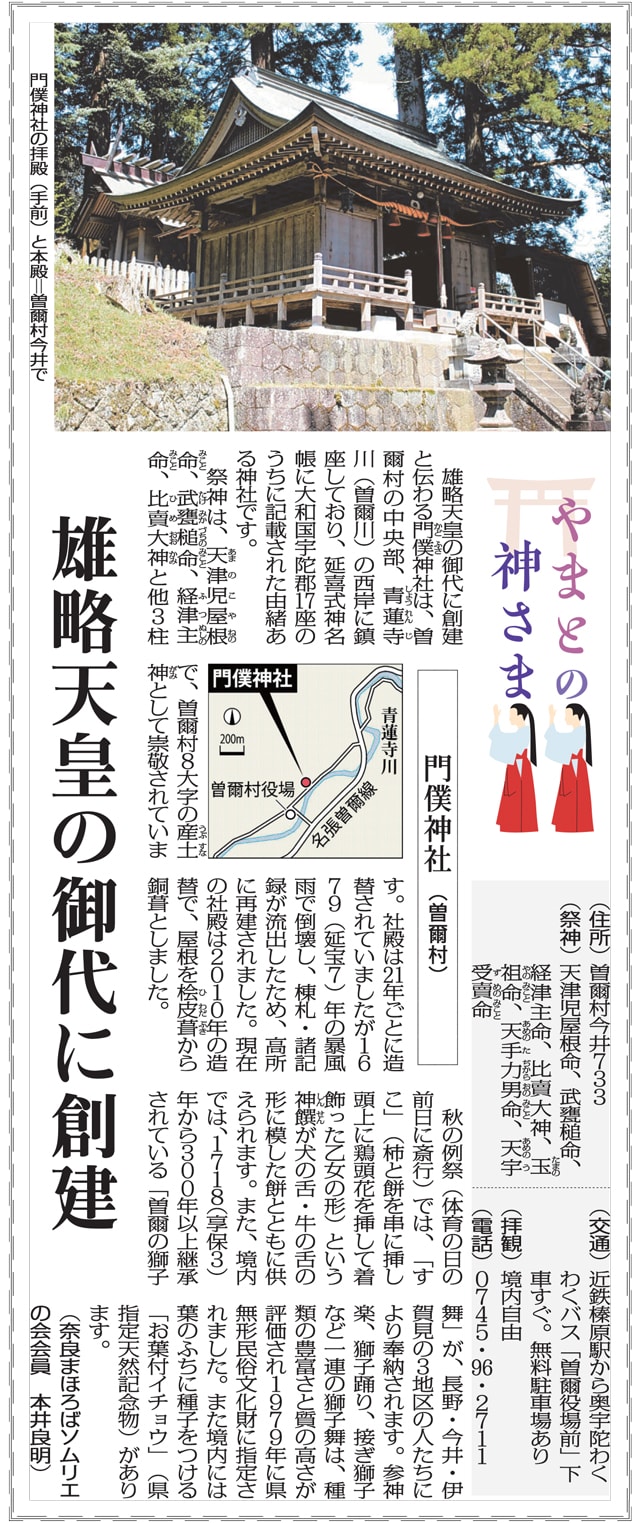

※トップ写真は、門僕神社の拝殿(手前)と本殿=曽爾村今井で

この神社は、華麗な「曽爾の獅子舞」で知られている。毎年、スポーツの日前日の日曜日(2024年は10/13)の秋の例祭の日に開催される。では、以下に全文を紹介する。

門僕神社(曽爾村)

雄略天皇の御代に創建と伝わる門僕(かどふさ)神社は、曽爾村の中央部、青蓮寺(しょうれんじ)川(曽爾川)の西岸に鎮座しており、延喜式神名帳に大和国宇陀郡17座のうちに記載された由緒ある神社です。

祭神は、天津児屋根命、(あまのこやねのみこと)武甕槌命(たけみかづちのみこと)、経津主命(ふつぬしのみこと)、比賣大神(ひめおおかみ)と他3柱で、曽爾村8大字の産土神(うぶすながみ)として崇敬されています。

社殿は21年毎に造替されていましたが1679(延宝7)年の暴風雨で倒壊し、棟札・諸記録が流出したため、高所に再建されました。現在の社殿は2010年の造替で、屋根を桧皮葺(ひわだぶき)から銅葺としました。

秋の例祭(スポーツの日の前日に斎行)では、「すこ」(柿と餅を串に挿し頭上に鶏頭花を挿して着飾った乙女の形)という神饌(しんせん)が犬の舌・牛の舌の形に模した餅とともに供えられます。

また、境内では、1718(享保3)年から300年以上継承されている「曽爾の獅子舞」が、長野・今井・伊賀見の3地区の人たちにより奉納されます。

参神楽、獅子踊り、接ぎ獅子など一連の獅子舞は、種類の豊富さと質の高さが評価され1979年に県無形民俗文化財に指定されました。また境内には葉のふちに種子をつける「お葉付イチョウ」(県指定天然記念物)があります。(奈良まほろばソムリエの会会員 本井良明)

(住 所)曽爾村今井733

(祭 神)天津児屋根命、武甕槌命、経津主命、比賣大神、玉祖命(たまのやのみこと)、天手力男命(あめのたぢからおのみこと)、天宇受賣命(あめのうずめのみこと)

(交 通)近鉄榛原駅から奥宇陀わくわくバス「曽爾役場前」下車すぐ。 無料駐車場あり

(拝 観)境内自由

(電 話)0745・96・2711

※トップ写真は、門僕神社の拝殿(手前)と本殿=曽爾村今井で

この神社は、華麗な「曽爾の獅子舞」で知られている。毎年、スポーツの日前日の日曜日(2024年は10/13)の秋の例祭の日に開催される。では、以下に全文を紹介する。

門僕神社(曽爾村)

雄略天皇の御代に創建と伝わる門僕(かどふさ)神社は、曽爾村の中央部、青蓮寺(しょうれんじ)川(曽爾川)の西岸に鎮座しており、延喜式神名帳に大和国宇陀郡17座のうちに記載された由緒ある神社です。

祭神は、天津児屋根命、(あまのこやねのみこと)武甕槌命(たけみかづちのみこと)、経津主命(ふつぬしのみこと)、比賣大神(ひめおおかみ)と他3柱で、曽爾村8大字の産土神(うぶすながみ)として崇敬されています。

社殿は21年毎に造替されていましたが1679(延宝7)年の暴風雨で倒壊し、棟札・諸記録が流出したため、高所に再建されました。現在の社殿は2010年の造替で、屋根を桧皮葺(ひわだぶき)から銅葺としました。

秋の例祭(スポーツの日の前日に斎行)では、「すこ」(柿と餅を串に挿し頭上に鶏頭花を挿して着飾った乙女の形)という神饌(しんせん)が犬の舌・牛の舌の形に模した餅とともに供えられます。

また、境内では、1718(享保3)年から300年以上継承されている「曽爾の獅子舞」が、長野・今井・伊賀見の3地区の人たちにより奉納されます。

参神楽、獅子踊り、接ぎ獅子など一連の獅子舞は、種類の豊富さと質の高さが評価され1979年に県無形民俗文化財に指定されました。また境内には葉のふちに種子をつける「お葉付イチョウ」(県指定天然記念物)があります。(奈良まほろばソムリエの会会員 本井良明)

(住 所)曽爾村今井733

(祭 神)天津児屋根命、武甕槌命、経津主命、比賣大神、玉祖命(たまのやのみこと)、天手力男命(あめのたぢからおのみこと)、天宇受賣命(あめのうずめのみこと)

(交 通)近鉄榛原駅から奥宇陀わくわくバス「曽爾役場前」下車すぐ。 無料駐車場あり

(拝 観)境内自由

(電 話)0745・96・2711