姫路城では、「平成の大修理」が着々と進んでいる。今朝(12/9付)の奈良新聞には鯱(しゃちほこ)の制作現場の様子が紹介されていた。なんと、鯱は生駒市谷田町の山本瓦工業が制作されているのだ。見出しは「姫路城しゃちほこ、着々と 生駒の山本瓦工業 制作現場を公開 来春にも大天守へ」だ。

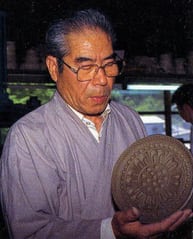

※トップ写真は同社の山本清一会長。大森建築設計事務所のHPから拝借

《約半世紀ぶりに新調される、国宝・姫路城(兵庫県姫路市)のしゃちほこの制作現場が8日、奈良県平群町で報道陣に公開された。しゃちほこは早ければ来春にも城の大天守にお目見えする。姫路城の瓦を修理している山本瓦工業(生駒市谷田町)の工場(平群町椣原)で制作されている4体のしゃちほこは、2体の造形作業がほぼ終了し、残りの2体も終了まであとわずか》。

《今後、乾燥させてから焼き上げ、完成したものの中から出来の良い2体が城に飾られる》《姫路城の大天守では、2体のしゃちほこのうち1体の老朽化が進み、修復が不可能に。「平成の大修理」の一環として、両方とも交換することになった》。同社の山本清一会長同社の山本清一会長(「日本伝統瓦技術保存会」会長も務める)は、奈良新聞文化賞も受賞されている。記事(10.10.26付)には《山本さんは、屋根瓦職人として文化財の仕事を始めて約60年。大仏殿、唐招提寺など有名社寺の瓦ふきをほとんど手がけ、第一次大極殿復元にも尽力》とある。なお読売新聞には、鯱の写真が出ている。

Wikipedia「瓦」によると《日本にはおよそ1420年前の西暦588年、百済から仏教と共に伝来。飛鳥寺で初めて使用されたとされる。仕様は平瓦を並べ、そのジョイント上に丸瓦を並べた現在でも使われている本瓦葺きとほぼ同じである。飛鳥時代では、瓦葺きの許された建物は寺院のみである。現存日本最古の瓦は飛鳥時代のもので、元興寺の極楽坊本堂と禅室に葺かれている瓦とされる》。

「瓦発祥の地」奈良県には、伝統瓦技術が脈々と受けつがれているのである。知れば知るほど、奈良は面白い。

※トップ写真は同社の山本清一会長。大森建築設計事務所のHPから拝借

《約半世紀ぶりに新調される、国宝・姫路城(兵庫県姫路市)のしゃちほこの制作現場が8日、奈良県平群町で報道陣に公開された。しゃちほこは早ければ来春にも城の大天守にお目見えする。姫路城の瓦を修理している山本瓦工業(生駒市谷田町)の工場(平群町椣原)で制作されている4体のしゃちほこは、2体の造形作業がほぼ終了し、残りの2体も終了まであとわずか》。

《今後、乾燥させてから焼き上げ、完成したものの中から出来の良い2体が城に飾られる》《姫路城の大天守では、2体のしゃちほこのうち1体の老朽化が進み、修復が不可能に。「平成の大修理」の一環として、両方とも交換することになった》。同社の山本清一会長同社の山本清一会長(「日本伝統瓦技術保存会」会長も務める)は、奈良新聞文化賞も受賞されている。記事(10.10.26付)には《山本さんは、屋根瓦職人として文化財の仕事を始めて約60年。大仏殿、唐招提寺など有名社寺の瓦ふきをほとんど手がけ、第一次大極殿復元にも尽力》とある。なお読売新聞には、鯱の写真が出ている。

Wikipedia「瓦」によると《日本にはおよそ1420年前の西暦588年、百済から仏教と共に伝来。飛鳥寺で初めて使用されたとされる。仕様は平瓦を並べ、そのジョイント上に丸瓦を並べた現在でも使われている本瓦葺きとほぼ同じである。飛鳥時代では、瓦葺きの許された建物は寺院のみである。現存日本最古の瓦は飛鳥時代のもので、元興寺の極楽坊本堂と禅室に葺かれている瓦とされる》。

「瓦発祥の地」奈良県には、伝統瓦技術が脈々と受けつがれているのである。知れば知るほど、奈良は面白い。

その中で江戸、明治のものには小さな穴が沢山あいていますが、昭和のものにはそれがありません。

焼き方が進歩して要らなくなったように効いていますが、今回のものにもやはり小穴はないのでしょうか?

> 江戸、明治のものには小さな穴が沢山あいていますが、昭和のもの

> にはそれがありません。焼き方が進歩して入らなくなったように聞いて

> いますが、今回のものにもやはり小穴はないのでしょうか?

「小穴」とは気泡のことでしょうか。これはちょっと山本瓦工業さんに確かめてみます。しばし、お待ちください。