■衣笠方面へ■

釣りに行けない日の京都巡りは続いているが、今回は京都市街の北西部にある衣笠方面へと向かった。

この一帯では修学旅行等でお馴染みの金閣寺(鹿苑寺)が超有名どころだけれど、そこに行ってはあまりにベタなので、そこから南西方向へと僅かに下ったところにある、龍安寺(りょうあんじ)を訪問することになった。

■権太呂■

この日も到着がお昼になったので、とりあえずは腹ごしらえとばかり、京都ではよく知られている麺処の一つである、権太呂(ごんたろう)金閣寺店に入った。前回の「銀閣寺前で”おめん”」に引き続き「金閣寺で”権太呂”」と相成ったワケだ。

店内の席について、メニューの中の覗いている内に、つい目に入ったのが「たいたん」と言う表現だった。「たいたん」を標準語的に記せば「煮物」ということになる。関西で煮ることをご飯と同じように「炊く」と言う。落語家の大喜利ネタのように「たいたもの」→「たいたん」と変化して現在に至るのだが、この言葉は同じ関西人でも昭和生まれ世代しか理解できないと思うし、たとえその世代であっても今や使うことはほとんどない言葉=死語に近い状態だ。

それがこの京都ではごく当たり前のように、メニューに書かれていることに変に感心していたのだが、結局はボクが鶏なんばそばを、妻が湯葉あんかけそばを注文する。

権太呂のそばは、そば粉100%ではなく、山芋がブレンドされ、恐らく小麦粉も多く入っているのであろう。この食感は昔から小麦文化のある関西で受け継がれてきたタイプであって、そばの香りがプ~ンと漂い、それを硬めの喉越し感で味わう感じではないが、それが関西人にとってはどこか懐かしく、「あ~、これこれ」と思わせるモノであった。また、ダシは秀逸であり、それだけを飲んでも幸せになるような味わいだった。

そして、権太呂を後にすると、龍安寺へと向かう。

■龍安寺■

龍安寺は山号を大雲山と称する臨済宗の禅宗寺院で釈迦如来を本尊としている。創建者は細川勝元だから、開山は応仁の乱に近い時代になる。そしてその応仁の乱によって創建僅か十数年後に焼失したが、その子細川政元が再興した後は、豊臣秀吉と江戸幕府の庇護を受けて現在に至るそうだ。

寺の南側に境内面積の三分の一以上を占める鏡容池(きょうようち)があって、それを取り囲むような回遊式庭園が展開されているのだが、訪問時は冬枯れの真っ最中だったため、彩りの数が少なく、殺風景の一歩手前の状態だった。しかし、桜や新緑の春、紅葉の秋、はたまた降雪時には絶景になることは間違いはなく、そのタイミングに訪れたくなる大きな庭園だった。

■石庭■

龍安寺を世に知らしめるものとして、上述の回遊式庭園の他に「龍安寺の石庭」と称される方丈庭園がある。この石庭は世界的に有名であるそうだが、これはイギリスのエリザベス女王が日本を公式訪問した際に、ここを自ら希望して見学し、絶賛したことに由来するそうだ。

禅宗寺院の方丈庭園なので「枯山水」であることは当然として、大海を表現する白砂の上に浮かぶ石は山や島を現す基本ルールもその様式に沿ったモノだが、その石がこの庭では15個配置されている。そして、石は庭のどの位置から見ても一つが隠れてしまい、全てが見通せないとされているのだが、一説では「部屋の中からであれば、全てが見える位置が一箇所だけある」というのもあって、それぞれでこの庭に対する解釈が違って論議を呼んでいるそうだ。

■知足のつくばい■

方丈内、石庭の反対には有名な「知足のつくばい(蹲踞)」が置いてある。つくばいとは茶席で身を清めるための水を溜める石製の鉢(=手水鉢=ちょうずばち)を指すが、このつくばいは、かの水戸光圀(水戸黄門!)が寄進したと言われている。

つくばいに刻まれた文字は真ん中をへんやつくり等の”口”として、上から時計回りに読むと「吾(われ)」「唯(ただ)」「足(たる)」「知(しる)」=「吾れ唯だ足るを知る」となる。つまりは「欲を張らず、現状に感謝しろ」ということなのだろう。これは石庭の「どこから見ても石の全て(15)は見えない」というところから来たという説もあるそうだが、定かではない。

しかし、このつくばいを眺めつつも、凡人であるボクなんかがその意図する境地には至ることは残念ながら不可能のような気がしていた。よくよく考えてみれば、これは光圀公のような一度は100%近くに上り詰めたことのある人にとっての「下り」の80~90%あたりであるような気がする。ボクのように「上り」の80%に届くのかどうかすら判らない人間にとっては、届くことはなくても、遙かな頂の100%を目指して邁進することが日々の努めであり、それがあるからこその自身の向上であるように思えた。

作家の司馬遼太郎氏は講演の中で「禅の道は厳しく、達人でなければ境地に至らない」との言葉を遺している。まさしくその通りだと思うのだが、たとえ煩悩にまみれたボクであっても、庭や絵画、その他を通じてその精神に触れることによって頭の中でグルグルと思いが駆け巡るところが心地良い。だが、そんなことをつい考えさせられてしまうのが禅の一つの意味であるのかも知れず、こうして稚拙な禅問答は始まり、続くのである。

釣りに行けない日の京都巡りは続いているが、今回は京都市街の北西部にある衣笠方面へと向かった。

この一帯では修学旅行等でお馴染みの金閣寺(鹿苑寺)が超有名どころだけれど、そこに行ってはあまりにベタなので、そこから南西方向へと僅かに下ったところにある、龍安寺(りょうあんじ)を訪問することになった。

●衣笠に来ると、正面に見える大文字山●

■権太呂■

この日も到着がお昼になったので、とりあえずは腹ごしらえとばかり、京都ではよく知られている麺処の一つである、権太呂(ごんたろう)金閣寺店に入った。前回の「銀閣寺前で”おめん”」に引き続き「金閣寺で”権太呂”」と相成ったワケだ。

●権太呂金閣寺店●

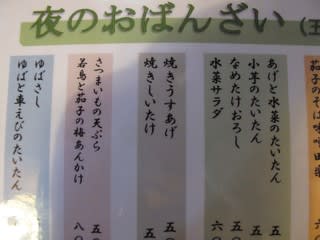

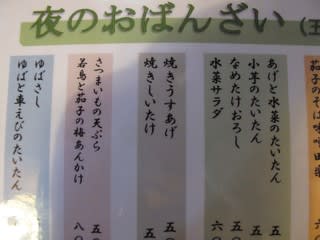

店内の席について、メニューの中の覗いている内に、つい目に入ったのが「たいたん」と言う表現だった。「たいたん」を標準語的に記せば「煮物」ということになる。関西で煮ることをご飯と同じように「炊く」と言う。落語家の大喜利ネタのように「たいたもの」→「たいたん」と変化して現在に至るのだが、この言葉は同じ関西人でも昭和生まれ世代しか理解できないと思うし、たとえその世代であっても今や使うことはほとんどない言葉=死語に近い状態だ。

●「たいたん」が並ぶメニュー●

それがこの京都ではごく当たり前のように、メニューに書かれていることに変に感心していたのだが、結局はボクが鶏なんばそばを、妻が湯葉あんかけそばを注文する。

●鶏なんばそば(セットメニュー)●

権太呂のそばは、そば粉100%ではなく、山芋がブレンドされ、恐らく小麦粉も多く入っているのであろう。この食感は昔から小麦文化のある関西で受け継がれてきたタイプであって、そばの香りがプ~ンと漂い、それを硬めの喉越し感で味わう感じではないが、それが関西人にとってはどこか懐かしく、「あ~、これこれ」と思わせるモノであった。また、ダシは秀逸であり、それだけを飲んでも幸せになるような味わいだった。

そして、権太呂を後にすると、龍安寺へと向かう。

■龍安寺■

龍安寺は山号を大雲山と称する臨済宗の禅宗寺院で釈迦如来を本尊としている。創建者は細川勝元だから、開山は応仁の乱に近い時代になる。そしてその応仁の乱によって創建僅か十数年後に焼失したが、その子細川政元が再興した後は、豊臣秀吉と江戸幕府の庇護を受けて現在に至るそうだ。

●境内図●

寺の南側に境内面積の三分の一以上を占める鏡容池(きょうようち)があって、それを取り囲むような回遊式庭園が展開されているのだが、訪問時は冬枯れの真っ最中だったため、彩りの数が少なく、殺風景の一歩手前の状態だった。しかし、桜や新緑の春、紅葉の秋、はたまた降雪時には絶景になることは間違いはなく、そのタイミングに訪れたくなる大きな庭園だった。

●盛期には「さぞや」の庭園●

■石庭■

龍安寺を世に知らしめるものとして、上述の回遊式庭園の他に「龍安寺の石庭」と称される方丈庭園がある。この石庭は世界的に有名であるそうだが、これはイギリスのエリザベス女王が日本を公式訪問した際に、ここを自ら希望して見学し、絶賛したことに由来するそうだ。

●石庭のミニチュア●

禅宗寺院の方丈庭園なので「枯山水」であることは当然として、大海を表現する白砂の上に浮かぶ石は山や島を現す基本ルールもその様式に沿ったモノだが、その石がこの庭では15個配置されている。そして、石は庭のどの位置から見ても一つが隠れてしまい、全てが見通せないとされているのだが、一説では「部屋の中からであれば、全てが見える位置が一箇所だけある」というのもあって、それぞれでこの庭に対する解釈が違って論議を呼んでいるそうだ。

●この角度でも全てを見通せない●

■知足のつくばい■

方丈内、石庭の反対には有名な「知足のつくばい(蹲踞)」が置いてある。つくばいとは茶席で身を清めるための水を溜める石製の鉢(=手水鉢=ちょうずばち)を指すが、このつくばいは、かの水戸光圀(水戸黄門!)が寄進したと言われている。

●この”つくばい”はレプリカ●

つくばいに刻まれた文字は真ん中をへんやつくり等の”口”として、上から時計回りに読むと「吾(われ)」「唯(ただ)」「足(たる)」「知(しる)」=「吾れ唯だ足るを知る」となる。つまりは「欲を張らず、現状に感謝しろ」ということなのだろう。これは石庭の「どこから見ても石の全て(15)は見えない」というところから来たという説もあるそうだが、定かではない。

しかし、このつくばいを眺めつつも、凡人であるボクなんかがその意図する境地には至ることは残念ながら不可能のような気がしていた。よくよく考えてみれば、これは光圀公のような一度は100%近くに上り詰めたことのある人にとっての「下り」の80~90%あたりであるような気がする。ボクのように「上り」の80%に届くのかどうかすら判らない人間にとっては、届くことはなくても、遙かな頂の100%を目指して邁進することが日々の努めであり、それがあるからこその自身の向上であるように思えた。

●拡大すると…●

作家の司馬遼太郎氏は講演の中で「禅の道は厳しく、達人でなければ境地に至らない」との言葉を遺している。まさしくその通りだと思うのだが、たとえ煩悩にまみれたボクであっても、庭や絵画、その他を通じてその精神に触れることによって頭の中でグルグルと思いが駆け巡るところが心地良い。だが、そんなことをつい考えさせられてしまうのが禅の一つの意味であるのかも知れず、こうして稚拙な禅問答は始まり、続くのである。