■「カラバリ仕掛」作りの手順■

ここからは実際の手順を紹介しよう。

まずはハリ結びから。ボクの場合は、渓流の極細はリスを結ぶ時を例外として、仕掛け作りを覚えた時から一貫して外掛け結びで結んでいる。(結び方は「http://www.seaguar.ne.jp/knot/page.jsp?mode=cover/harris/page/1」を参照)

この結び方でいわゆるスッポ抜けを起こした記憶は皆無だが、それには少々コツがあって、それは「三段に分けて締める」ということになる。

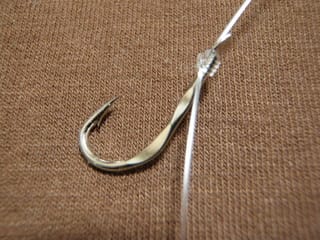

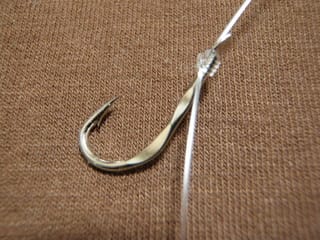

その流れは、「あまり耳の際ではない位置でハリに結び付けて一回目の締めは、端糸を歯でくわえたあと、右手で掴んだ本線を引きながら軽く締める。」→「締めた形に変な箇所がなければ、つば等でしめらせた後に耳の部分までズラして持って行く。」→「本線が耳の表側の定位置にあることが確認できたら、端糸を口で咥えたら右手で本線、左手でハリのフトコロを持ち、ハリを軸に対して90度方向に、摘んだフトコロを前後にねじりながら本締めをする。」→「最後に耳の裏側にある、結び目の際に爪を立ててハリを固定し、本線だけを強く引っ張って更に締める。(この時、端糸がクニュッと動くのを確認する。)=下写真を参照」これで結びが終わるのだが、この方法だと、ハリスが強く引かれても、巻き付けた部分が耳の部分にほとんどズリ上がってこないようになる。

尚、馴れない人ほどハリの軸に巻く回数を増やしてしまうようだが、あまり巻き付け過ぎると締まり具合が悪くなって強度のバランスが崩れたりする他、耳上の本線に縮れが起きることがある。だから、ボクの場合は0.8号の細仕掛から、20号のマグロ仕掛まで全て4回しか巻かないようにしている。

市販の仕掛けを調べてみると、枝ハリスの長さは7~15cm、枝ハリス同士の間隔(枝間)は25~35cm程度の範囲に収まっているようだ。制作するに当たっては好みのサイズを選べば良いが、今回は中庸な、枝ハリスが10cm、枝ハリス同士の間隔を30cmとして制作した。

ハリの軸長が2cm、結びで縮む部分を考慮すると、先端が0になっている定規の場合であれば、先端にハリを掛けて15cmのところがベストの長さになるから、その位置でハリスに折り目をつける。

そして、その折り目を頂点として8の字結びをするのだが、ここは一番負担の掛かるところなので、2回ひねりとした。

これが8本で1セット分。後は必要セット数分だけ作業を繰り返す。

次に幹糸部分の制作に入る。

今回はハリスが8号だから、幹糸は1サイズ太い10号を使う。

上端のサルカンから下端のサルカンまでの長さは30cmなので、サルカンを結節使用と思う部分に折り目を入れて、そこから30cm付近に大まかな目安をつけておく。折り目から先はサルカンに結ぶ際の結びしろになるので、少し余裕をとっておく必要がある。

目安をつけた折り目から30cm付近に、添え糸として幹糸と平行にハリスで使っていた8号を添える。そしてその2本を一緒に8の字結び1回ひねりで結ぶ。

最初は軽く締めるだけにしておいてから定規にあて、上から一つ目の結び目が29~28cmに来るように調節してから本締めをし、この段階では添え糸は切らないままでおく。

一つ目の結びから2~4cmの位置に同じ要領で、もう一カ所結び目を作る。そして、2つの結び目の中心が、最初に着けたサルカンを結ぶ目印の折り目から30cmの位置になるように調節してから添え糸と共に本締めをする。この段階で、二つの結び目の間が、10号の幹糸と8号の添え糸が平行になっていれば正解で、それが確認できれば両方の結び目から外側にある添え糸をカットする。

この段階で上から、サルカンの結びしろ(7~8cm)→折り目→幹糸のみの28~29cmの間→一つ目の結び目→添え糸との平行部(2~4cm)→二つ目の結び目→幹糸のみになっていれば良い。

そして次の添え糸を添えた結び目の制作に取りかかる。ここも上部の2個の結び目と同じ要領で、8の字結びで挟まれた添え糸との平行部が2~4cmとし、その中心が、上部の結び目間の中心から30cmのところになるように調節しながら締め込んでゆく。

同じ要領で、二つの8の字結びで挟まれた”二重線”の区間が8カ所できたら、オモリを装着するためのサルカンを結ぶ位置=最後の8の字結びから30cmの位置に折り目をつけ、結びしろを7~8cmとって、カットする。

そして最後に上下のサルカンを結び終えると、幹糸の区間が完成する。

因みにボクは、PEライン以外の糸をサルカンに結ぶ際には、その昔、釣りサンデーでよく紹介されていた”中井戸式最強結び”で結んでいる。この結びで、あらゆる太さの糸を30年以上に渡ってサルカンに結び続けてきたが、スッポ抜けた記憶はない。従って、非常に信頼性の高い結びとしてお勧めしておく。

なお、結び方については下記ホームページを参照のこと。

http://blog.livedoor.jp/gonta48b/archives/2010-06.html?p=2

続いて枝ハリスを取り付ける。

二つの8の字結びで挟まれた”二重線”の区間に、あらかじめ制作しておいた枝ハリスのチチワの部分にハリをくぐらせて通す。

そしてゆっくりと枝ハリスを引っ張って、締めこんでゆく。

チチワの根本が十分に締まれば取り付けが完了。後はこれを計8カ所取り付けると仕掛け全体が完成する。

そして、輪にして巻き取り、防水パックに入れ、号数を書き込んで現地へ持ち込む。

「ハリスが短いので、絡みはすぐとれる」との判断で、ボクの場合はそのまま巻き取っているが、気になる場合は、仕掛け巻等で巻きとってからパックに入れても良いだろう。

■この仕掛けのメリット■

この仕掛けのメリットの第一はコスト面であろう。概算ではあるが、1本あたり¥250程度に収まっているハズだ。

また、強度面でもメリットは大きく、その点をあげてみると、

1.チチワ結びは比較的強度が高いが、それが枝ハリスの付け根に使われている。

2.結び目があれば、糸はそこから切れることが多いが、幹糸は添え糸を使って結ぶことで補強されている。

3.ハリスを取り付ける部分が二重ラインで補強されている。

4.グレードの高いハリスが使用できる。

といったところだろう。

その他のメリットとしては、

1.枝ハリスの付け根周りが二重ラインになっているので仕掛けが絡みにくい。

2.後端をチチワにした枝ハリスを別に制作しておけば、トラブル時の交換が速攻でできる。

3.小魚の大きさや活性に合わせたハリの選択も容易になる。

4.枝ハリスの付け根がある程度フリーなので、ヨレが少しは緩和される。

という点もあげられる。

と、理屈の上では”イイことずくめ”だが、肝心の魚が釣れなくてはどうにもならない。次回は久しぶりのたて釣りレポート共に、この仕掛の実釣での使用感をレポートする予定だ。「乞うご期待!」と言っておこう。

ここからは実際の手順を紹介しよう。

まずはハリ結びから。ボクの場合は、渓流の極細はリスを結ぶ時を例外として、仕掛け作りを覚えた時から一貫して外掛け結びで結んでいる。(結び方は「http://www.seaguar.ne.jp/knot/page.jsp?mode=cover/harris/page/1」を参照)

この結び方でいわゆるスッポ抜けを起こした記憶は皆無だが、それには少々コツがあって、それは「三段に分けて締める」ということになる。

その流れは、「あまり耳の際ではない位置でハリに結び付けて一回目の締めは、端糸を歯でくわえたあと、右手で掴んだ本線を引きながら軽く締める。」→「締めた形に変な箇所がなければ、つば等でしめらせた後に耳の部分までズラして持って行く。」→「本線が耳の表側の定位置にあることが確認できたら、端糸を口で咥えたら右手で本線、左手でハリのフトコロを持ち、ハリを軸に対して90度方向に、摘んだフトコロを前後にねじりながら本締めをする。」→「最後に耳の裏側にある、結び目の際に爪を立ててハリを固定し、本線だけを強く引っ張って更に締める。(この時、端糸がクニュッと動くのを確認する。)=下写真を参照」これで結びが終わるのだが、この方法だと、ハリスが強く引かれても、巻き付けた部分が耳の部分にほとんどズリ上がってこないようになる。

尚、馴れない人ほどハリの軸に巻く回数を増やしてしまうようだが、あまり巻き付け過ぎると締まり具合が悪くなって強度のバランスが崩れたりする他、耳上の本線に縮れが起きることがある。だから、ボクの場合は0.8号の細仕掛から、20号のマグロ仕掛まで全て4回しか巻かないようにしている。

●耳の裏側で爪を立てて、本線を引っ張っている様子●

●端糸を切れば完成●

市販の仕掛けを調べてみると、枝ハリスの長さは7~15cm、枝ハリス同士の間隔(枝間)は25~35cm程度の範囲に収まっているようだ。制作するに当たっては好みのサイズを選べば良いが、今回は中庸な、枝ハリスが10cm、枝ハリス同士の間隔を30cmとして制作した。

ハリの軸長が2cm、結びで縮む部分を考慮すると、先端が0になっている定規の場合であれば、先端にハリを掛けて15cmのところがベストの長さになるから、その位置でハリスに折り目をつける。

●定規に掛けて、折り目をつけた様子●

そして、その折り目を頂点として8の字結びをするのだが、ここは一番負担の掛かるところなので、2回ひねりとした。

●2回ひねりの8の字結び●

これが8本で1セット分。後は必要セット数分だけ作業を繰り返す。

●左=銀4本、右=金4本●

次に幹糸部分の制作に入る。

今回はハリスが8号だから、幹糸は1サイズ太い10号を使う。

上端のサルカンから下端のサルカンまでの長さは30cmなので、サルカンを結節使用と思う部分に折り目を入れて、そこから30cm付近に大まかな目安をつけておく。折り目から先はサルカンに結ぶ際の結びしろになるので、少し余裕をとっておく必要がある。

●上端に折り目をつけて、大まかな間隔を見ておく●

目安をつけた折り目から30cm付近に、添え糸として幹糸と平行にハリスで使っていた8号を添える。そしてその2本を一緒に8の字結び1回ひねりで結ぶ。

●添え糸と共に、8の字に軽く結んだ様子●

最初は軽く締めるだけにしておいてから定規にあて、上から一つ目の結び目が29~28cmに来るように調節してから本締めをし、この段階では添え糸は切らないままでおく。

●本締めの前の計測●

一つ目の結びから2~4cmの位置に同じ要領で、もう一カ所結び目を作る。そして、2つの結び目の中心が、最初に着けたサルカンを結ぶ目印の折り目から30cmの位置になるように調節してから添え糸と共に本締めをする。この段階で、二つの結び目の間が、10号の幹糸と8号の添え糸が平行になっていれば正解で、それが確認できれば両方の結び目から外側にある添え糸をカットする。

●結び目同士の間隔は2~4cmでOK●

この段階で上から、サルカンの結びしろ(7~8cm)→折り目→幹糸のみの28~29cmの間→一つ目の結び目→添え糸との平行部(2~4cm)→二つ目の結び目→幹糸のみになっていれば良い。

そして次の添え糸を添えた結び目の制作に取りかかる。ここも上部の2個の結び目と同じ要領で、8の字結びで挟まれた添え糸との平行部が2~4cmとし、その中心が、上部の結び目間の中心から30cmのところになるように調節しながら締め込んでゆく。

●結び目間の、中心同士の距離が30cm●

同じ要領で、二つの8の字結びで挟まれた”二重線”の区間が8カ所できたら、オモリを装着するためのサルカンを結ぶ位置=最後の8の字結びから30cmの位置に折り目をつけ、結びしろを7~8cmとって、カットする。

そして最後に上下のサルカンを結び終えると、幹糸の区間が完成する。

因みにボクは、PEライン以外の糸をサルカンに結ぶ際には、その昔、釣りサンデーでよく紹介されていた”中井戸式最強結び”で結んでいる。この結びで、あらゆる太さの糸を30年以上に渡ってサルカンに結び続けてきたが、スッポ抜けた記憶はない。従って、非常に信頼性の高い結びとしてお勧めしておく。

なお、結び方については下記ホームページを参照のこと。

http://blog.livedoor.jp/gonta48b/archives/2010-06.html?p=2

●最強結びで結んだ上下のサルカン●

続いて枝ハリスを取り付ける。

二つの8の字結びで挟まれた”二重線”の区間に、あらかじめ制作しておいた枝ハリスのチチワの部分にハリをくぐらせて通す。

●チチワにハリをくぐらせた様子●

そしてゆっくりと枝ハリスを引っ張って、締めこんでゆく。

●締め込む寸前の様子●

チチワの根本が十分に締まれば取り付けが完了。後はこれを計8カ所取り付けると仕掛け全体が完成する。

●枝ハリスを締め込んだ様子●

●ハリを金銀に分けている場合は交互に取り付ける●

そして、輪にして巻き取り、防水パックに入れ、号数を書き込んで現地へ持ち込む。

●パック詰め後●

「ハリスが短いので、絡みはすぐとれる」との判断で、ボクの場合はそのまま巻き取っているが、気になる場合は、仕掛け巻等で巻きとってからパックに入れても良いだろう。

■この仕掛けのメリット■

この仕掛けのメリットの第一はコスト面であろう。概算ではあるが、1本あたり¥250程度に収まっているハズだ。

また、強度面でもメリットは大きく、その点をあげてみると、

1.チチワ結びは比較的強度が高いが、それが枝ハリスの付け根に使われている。

2.結び目があれば、糸はそこから切れることが多いが、幹糸は添え糸を使って結ぶことで補強されている。

3.ハリスを取り付ける部分が二重ラインで補強されている。

4.グレードの高いハリスが使用できる。

といったところだろう。

その他のメリットとしては、

1.枝ハリスの付け根周りが二重ラインになっているので仕掛けが絡みにくい。

2.後端をチチワにした枝ハリスを別に制作しておけば、トラブル時の交換が速攻でできる。

3.小魚の大きさや活性に合わせたハリの選択も容易になる。

4.枝ハリスの付け根がある程度フリーなので、ヨレが少しは緩和される。

という点もあげられる。

と、理屈の上では”イイことずくめ”だが、肝心の魚が釣れなくてはどうにもならない。次回は久しぶりのたて釣りレポート共に、この仕掛の実釣での使用感をレポートする予定だ。「乞うご期待!」と言っておこう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます