都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

風鈴の歴史は古く、世界中に存在しているようです。その起源は、約2,000年前の中国にありました。しかし日本とは全然違う使い方でした。竹林に下げて風の向き、音の鳴り方で、物事の吉凶を占う道具でした。占風鐸(せんふうたく)と言われていました。

日本に仏教などと一緒に渡来してきます。お寺の四隅にかかっている風鐸(ふうたく)がそれです。風鐸のガランガランと鳴る音が厄除けとして使われました。すなわち、その音が聞こえる範囲の住民には災いが起こらないといわれました。朱色の風鐸が一般的だったそうです。

日本に仏教などと一緒に渡来してきます。お寺の四隅にかかっている風鐸(ふうたく)がそれです。風鐸のガランガランと鳴る音が厄除けとして使われました。すなわち、その音が聞こえる範囲の住民には災いが起こらないといわれました。朱色の風鐸が一般的だったそうです。![]()

平安、鎌倉時代の貴族の間では縁側に下げて、外から疫病神が屋敷の中に はいるのを防いだと鎌倉時代の書物「六学集」には、書いてあります。法然上人絵巻には銅製の風鈴が描いてあります。「風鐸」に「風鈴」![]() という名前を付けたのは、念仏で有名な「浄土宗」の開祖、鎌倉時代の法然上

という名前を付けたのは、念仏で有名な「浄土宗」の開祖、鎌倉時代の法然上 人だったのです。形は今現在のものとは少し違います。

人だったのです。形は今現在のものとは少し違います。

青銅製が多かった風鈴ですが、人気の江戸風鈴のような ガラス製の風鈴が現れるのは、文献には江戸時代の中頃の享保年間(1720~30年頃:徳川吉宗の時代)とされています。長崎のガラス職人がガラスを見せ物として大阪、京都、江戸にて興行しながら伝わります。その頃の価格は今のお金に換算すると、200万~300万円ぐらいしたと、いわれています。

ガラス製の風鈴が現れるのは、文献には江戸時代の中頃の享保年間(1720~30年頃:徳川吉宗の時代)とされています。長崎のガラス職人がガラスを見せ物として大阪、京都、江戸にて興行しながら伝わります。その頃の価格は今のお金に換算すると、200万~300万円ぐらいしたと、いわれています。

江戸中期(享保年間)の徳川吉宗の時代(約1720~30年頃)は、大名や豪商の間でだけ楽しまれたガラス風鈴ですが、それから100年後の天保年間(1830~43年)には、江戸でもガラス

が作られるようになり、加賀屋、上総屋などの問屋が出現します。「加賀屋」は理化学用のガラス製品を得意とし、一方の「上総屋」はビードロ風鈴、ビードロ簪(かんざし)などの嗜好品を得意としました。

が作られるようになり、加賀屋、上総屋などの問屋が出現します。「加賀屋」は理化学用のガラス製品を得意とし、一方の「上総屋」はビードロ風鈴、ビードロ簪(かんざし)などの嗜好品を得意としました。

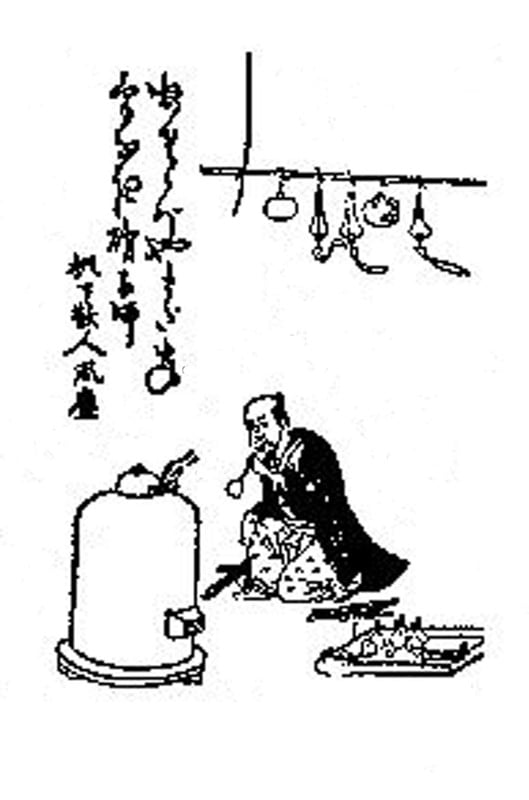

宝暦年間(1751~64年)頃に江戸の街に「風鈴蕎麦」と呼ばれる屋台そばが現れます。

風鈴そばの特徴は屋台に風鈴を下げるだけでなく加薬物(薬味)を加え、きれいな容器を使って、それまでの「夜鷹そば」にあきたりない客層を狙ったことです。

この頃から、風鈴は、夏の風情を楽しむ粋な道具へと姿を変えていきます

この頃から、風鈴は、夏の風情を楽しむ粋な道具へと姿を変えていきます 。風鈴は庶民の消夏法の一つとして広まっていきました。風鈴売は掛声を出さないで、チリンチリンと鳴る風鈴の音を合図に町を回っていたそうです。

。風鈴は庶民の消夏法の一つとして広まっていきました。風鈴売は掛声を出さないで、チリンチリンと鳴る風鈴の音を合図に町を回っていたそうです。

そして、明治維新(1868年)後は、西洋のガラス製造技術も導入されて、生産量も一気に増え、今もその人気は、夏には、なくてはならない風物詩となりました。

おまけの雑学

夜売り歩く担い売りのそば屋を「夜鷹そば」といいます。「夜鷹」の名称は、街娼の夜鷹がお得意だったことに由来します。元文(1736~40)頃に始まったといわれます。

京阪ではうどんが主体でしたので「夜啼きうどん」といいました。京阪・江戸の区別なく「夜啼き」が使われだしたのはいつ頃か不明です。

したっけ。