都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

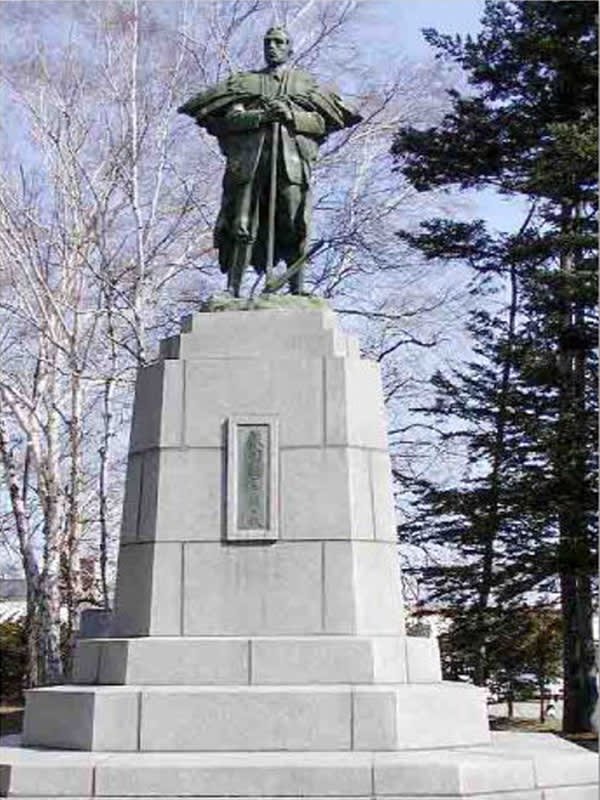

晩成社は、依田勉三の北海道開拓の志(こころざし)をもとに、土地開墾、農業、牧畜、造林 などを目的として1882(明治15)年、静岡県伊豆国那賀郡大沢村(現、賀茂郡松崎町大沢)で同地の豪農、依田家によって結成された会社です。社長は勉三の兄・佐二平、副社長は勉三と弟の善吾でした。また、晩成社の結成には、勉三が東京で勉学中に知り合った友人で、勉三とともに十勝開拓に大きな足跡を残した渡辺勝、鈴木銃太郎が幹部として参加しました。

などを目的として1882(明治15)年、静岡県伊豆国那賀郡大沢村(現、賀茂郡松崎町大沢)で同地の豪農、依田家によって結成された会社です。社長は勉三の兄・佐二平、副社長は勉三と弟の善吾でした。また、晩成社の結成には、勉三が東京で勉学中に知り合った友人で、勉三とともに十勝開拓に大きな足跡を残した渡辺勝、鈴木銃太郎が幹部として参加しました。

会社結成後、開拓地選定のため勉三と銃太郎が渡道し、河西郡下帯広村(現・帯広市)を予定地と決め、1883(明治16)年5月、勉三率いる晩成社移民団一行13戸27名が入植しました。

渡邊 勝が飢餓の酷さに

“落ちぶれた極度か豚とひとつ鍋”と

一句ひねって嘆くのを見た勉三は次の

句を読んで訂正し開拓に当たっての

覚悟を説いた。

開墾の始は豚とひとつ鍋

-依田勉三-

帯広の語源「オベリベリ」とはアイヌ語で、「川がいくつにも裂けているところ」という意味がある。帯広市の「東」即ち「オベリベリ」は、帯広川が十勝の母なる川「十勝川」に合流する帯広発祥の地なのです。

「発祥の地」ここにあり 記念碑再び姿現す。

2009年07月23日帯広市は、記念碑を覆っていた樹木を剪定しました。

2009年07月23日帯広市は、記念碑を覆っていた樹木を剪定しました。

つる性植物などに覆われて見えなくなっていた「帯廣発祥の地」(帯広市東9南5)の記念碑周辺が整備され、久々に碑が姿を現した。近隣住民は「多くの人に見てもらえるようになった」と喜んでいる。

碑は、帯広ロータリークラブの創立30周年記念として1966年に設置された。長方形の立派な石碑で、当時の北海道開発庁長官の福田篤泰さんが揮毫(きごう)した「帯廣発祥の地」の文字が刻まれ、裏には依田勉三が詠んだ「開墾のはじめは豚とひとつ鍋」の句が記されている。

豚丼

十勝地方に特有のこの種の「豚丼」は、北海道帯広市西1条南11丁目19の大衆食堂「ぱんちょう」(店名は中国語の「飯所」に由来する)創業者、阿部秀司によって1933年に開発されたとされる。

十勝地方に特有のこの種の「豚丼」は、北海道帯広市西1条南11丁目19の大衆食堂「ぱんちょう」(店名は中国語の「飯所」に由来する)創業者、阿部秀司によって1933年に開発されたとされる。

北海道十勝地方では、明治時代末に養豚が始まり(この時代の開拓の苦労を表す言葉として依田勉三の句「豚とひとつ鍋」がある)、大正末期には豚肉料理が一般的になりつつあったが、料理法が限定され、特に豚カツなどは庶民が食べるものではなかった。阿部は庶民にも食べられる料理ということで、鰻丼をヒントにした醤油味の豚丼を開発した。

中華ちらし

中華ちらしはハクサイやタマネギ、モヤシなど数種類の野菜と豚肉の細切りを油でいため、いり卵と合わせてご飯に掛ける。中華独特のあんかけではなく、砂糖やしょうなどを使った和風風味なのが特徴。帯広が発祥の料理です。

中華ちらしはハクサイやタマネギ、モヤシなど数種類の野菜と豚肉の細切りを油でいため、いり卵と合わせてご飯に掛ける。中華独特のあんかけではなく、砂糖やしょうなどを使った和風風味なのが特徴。帯広が発祥の料理です。

帯広市東2条南6丁目で長く営業、6月中旬から東4条南7丁目に移った「あじ福」の池田直彦店長(76)によると、市内の料理店「割烹(かっぽう)松竹」で働いていたとき、従業員が食べる賄い飯として余った素材で作ったのがきっかけ。厨房(ちゅうぼう)内の人気料理となり、来店客にも提供された。その後、割烹松竹から独立した料理人が各店でメニューに盛り込んだ。中華ちらしを提供する店の多くは割烹松竹を“源流”としている。

尚、あじ福は現在二代目が営業しています。

1970年には、既に中華ちらしがメニューにあったと言うから、三十数年もの歴史があることになる。

元世界一長いベンチ

昭和56年に完成し、かつて世界一「長いベンチ」としてギネスブックにも掲載された「400メートルベンチ」があります。昭和62年3月29日に石川県羽咋郡富来町の増穂浦という海岸に沿ってその長さ、約460メートルベンチが完成し世界一の座を譲りました。

昭和56年に完成し、かつて世界一「長いベンチ」としてギネスブックにも掲載された「400メートルベンチ」があります。昭和62年3月29日に石川県羽咋郡富来町の増穂浦という海岸に沿ってその長さ、約460メートルベンチが完成し世界一の座を譲りました。

輓曳(ばんえい)競馬

世界にただひとつ、2004年北海道遺産にも指定された「ばんえい競馬」が行われています。サラブレッドの二倍の馬体重を持つ「輓馬(ばんば)」は、ペルシュロンというフランス原産の馬を含め三種あります。 「祖父はボルドーで葡萄を曳き 父は北の大地で歓声にふるえた」、競馬場前の小さな資料館のポスターのコピーです。

世界にただひとつ、2004年北海道遺産にも指定された「ばんえい競馬」が行われています。サラブレッドの二倍の馬体重を持つ「輓馬(ばんば)」は、ペルシュロンというフランス原産の馬を含め三種あります。 「祖父はボルドーで葡萄を曳き 父は北の大地で歓声にふるえた」、競馬場前の小さな資料館のポスターのコピーです。

お菓子(六花亭):ひとつ鍋・十三戸

したっけ。