都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

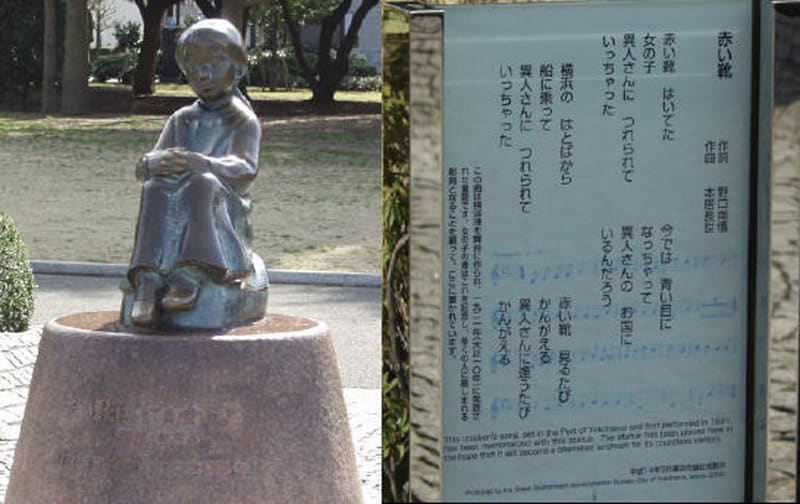

『赤い靴』(あかいくつ)は、1922年(大正11年)、野口雨情作詞・本居長世作曲で発表された童謡。

異人(いじん)さんに つれられて 行っちゃった

②横浜の 埠頭(はとば)から 船に乗って

異人さんに つれられて 行っちゃった

③今では 青い目に なっちゃって

異人さんの お国に いるんだろう

④赤い靴 見るたび 考える

異人さんに 逢(あ)うたび 考える

⑤生まれた 日本が 恋しくば

青い海 眺めて いるんだろう

異人さんに たのんで 帰って来

お気づきでしょうか、この歌は5番の歌詞があったのです。雨情の草稿には5番の歌詞も書かれていたのです。ご子息の野口存彌氏が発見されたそうです。

青い目には、もっと深い意味があるのをご存知でしょうか?当時、教会に行って洗礼を受けると、青い目になってしまうと言われていました。

子供達が教会に入りたいと親に頼むと、目が青くなってしまうけどいいのか?と脅かすのが相場だったそうです。もちろん嘘に決まっているのですが、当時の子供達には伝説として恐れ信じられていたのです。

童謡『赤い靴』には、「岩崎きみ」という名前の女の子のモデルがいます。 私生児として母 親「岩崎かよ」に育てられていた女の子なのですが、3歳の時、母親が再婚して、北海道に入植することになったのです。

親「岩崎かよ」に育てられていた女の子なのですが、3歳の時、母親が再婚して、北海道に入植することになったのです。

当時、北海道を日本のユートピアにしようという運動がさかんだったのですが、物資も食料もなく、地獄のような生活が待っていたのです。

子供には過酷過ぎるという理由(?)で、連れていけず、アメリカ人宣教師ヒュエット夫妻のところに養子にもらわれることになってしまったのです。(一説によると養女としてではなく預かったという人もいますが同じ事です。)

洗礼を受けさせられるのは当然のなりゆきです。

「いまでは 青い目に なっちゃって・・・(洗礼を受けさせられた)」というのは、歌の主人公の心の中では本当のことだったのです。

しかし、アメリカ人宣教師の任期が切れて帰る時、6歳のきみは結核にかかり、どうしても渡航ビザがおりなくて東京の鳥居坂キリスト教会の孤児院に残されてしまいました。そして9歳の時、ひとりで息を引き取りました。その死の知らせはついに母親には届けられませんでした。

野口雨情は、生涯娘はアメリカに渡ったと信じきっていた母親かよと親交があり、慰めるためにこの歌を作ったと言われています。

身内が口裏を合わせて母親に、アメリカ人に養子に行く話があると騙して、邪魔な私生児を教会の孤児院に送ってしまう話は、当時の日本において、それほど珍しい話ではありませんでした。

この歌は、ひとつの嘘がはじけると全てが崩壊するような歌です。だから、きみのような孤児を忘れないためにも、騙された側も騙した側も、後ろめたい共感をもって受け入れたのでしょう。

この歌は、ひとつの嘘がはじけると全てが崩壊するような歌です。だから、きみのような孤児を忘れないためにも、騙された側も騙した側も、後ろめたい共感をもって受け入れたのでしょう。

童謡は時として、子供の歌ではなく、大人の郷愁や罪悪感を慰めるものであったのだと思います。このような悲しい歌が二度とつくられないように、そしてヒットしないよう願いたいものです。

したっけ。