都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

子供の声は、男女の違いがあまりなく、甲高く、澄んでいます。

ところが、男性だけ、思春期になると「声変わり」します。その理由は、男性はこの時期に喉の軟骨が成長するからです。

生理学的には、男性ホルモンの分泌が活発になり声帯が2倍に伸びるのだそうです。

生理学的には、男性ホルモンの分泌が活発になり声帯が2倍に伸びるのだそうです。

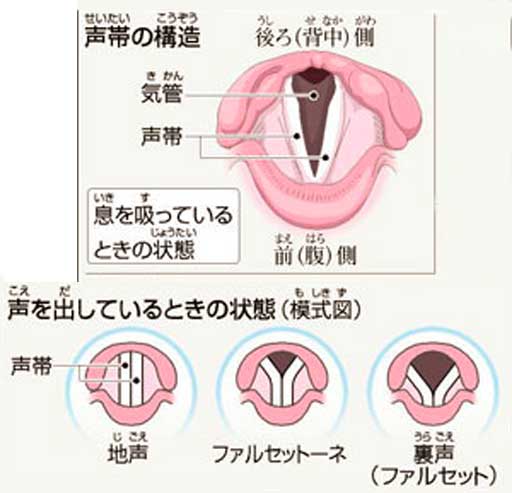

男女とも、喉の内側には2つの軟骨があって、その軟骨の間に2本の声帯が張られています。

呼吸をするときは、1つの軟骨が動いて、2本の声帯が三角形状に開きます。それによって、空気が肺に出入りします。

しかし、声を出すときは、軟骨を寄せて2本の声帯をくっつかせ、その隙間を狭くします。空気が狭い隙間を通ることで声帯が振動し、音が出ます。この音を口や鼻の中で共鳴させると、声になるというわけです。

思春期になると、男性は喉の軟骨が、前後に発育して大きくなります。喉仏が飛び出してくるのはそのためです。

ただし、声帯の発育が軟骨より少し遅れるため、その期間は声を出しにくくなり、しゃがれてしまいます。これが、声変わりの時期なのです。

やがて、声帯も発育し、長く強くなれば、声は出しやすくなりますが、声帯が長くなっているので、子供時代の高い声は当然でなくなり、低い大人の男の声になるのです。

じつは、女性にも声変わりは起こるそうです。ただし、女性の声帯の長さは男性の2割ほどしかなく、女の子は喉の軟骨もそれほど発育しません。そのため、目立たないのです。

じつは、女性にも声変わりは起こるそうです。ただし、女性の声帯の長さは男性の2割ほどしかなく、女の子は喉の軟骨もそれほど発育しません。そのため、目立たないのです。

ではどうして男性だけにこうした劇的な変化が起きるのでしょう。その多くはメスの獲得をめぐるオス間の競争に由来しているのです。そのために、オスの体が大きかったり牙が発達していたりするのです。それは、声も同じでオスがメスに声をかけるという生物界の掟(おきて)のせいなのです。

つまり、女性と同じような声では、声をかけても女性は振り向いてくれないというわけです。

したっけ。