都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

じつは、この「ぐる」という言葉は、江戸時代から使われていた日本語なのです。

じつは、この「ぐる」という言葉は、江戸時代から使われていた日本語なのです。

昔は「帯」のことを「ぐる」と言っていましたし、また、回転するものを「ぐるぐる回る」とか 「ぐるぐるに巻く」とか表現していました。

本来は「ぐるぐる」の意味で、輪になっているものを言うことなのです。

昔、悪いことをする仲間は、もともと輪になってものを言っていた。車座になって座り込み、あれこれ悪事を企んだ事から、そうした仲間を「グル」と呼ぶようになったのです。

長いものがぐるぐる巻き付いてまとわりつくことから来ている言葉だとする説もあります。

「ぐる」は「ぐるぐる」という意味で、江戸末期の歌舞伎では「共謀」を「グル」と読んだ例があるそうです。

人形浄瑠璃や歌舞伎の演目「菅原傅授手習鑑(すがわら でんじゅ てならい かがみ)※1」にも「百姓共も共謀(ぐる)になって・・・」と出てくる、れっきとした日本語起源の言葉だったのです。

人形浄瑠璃や歌舞伎の演目「菅原傅授手習鑑(すがわら でんじゅ てならい かがみ)※1」にも「百姓共も共謀(ぐる)になって・・・」と出てくる、れっきとした日本語起源の言葉だったのです。

「大菩薩峠※2」の中にも「お滝とお前と共謀<ぐる>になってお松を誘拐<かどわか>して売ったに違いない・・・」という台詞があります。

「大菩薩峠※2」の中にも「お滝とお前と共謀<ぐる>になってお松を誘拐<かどわか>して売ったに違いない・・・」という台詞があります。

「グループ」の「グル」だとする説があるようだが、英語が「歌舞伎」や「浄瑠璃」に出てくるわけもなく、論外です。

何故「ぐる」が悪い仲間だけに使われるようになったのかは分かりません。私説ですが言葉の響きが何故か悪そうに聞こえますよね。

※1「菅原傅授手習鑑」は平安時代の菅原道真失脚事件を題材にしています。

※2「大菩薩峠(中里介山作)」は机龍之助が大菩薩峠で旅の老巡礼を理由なく斬り殺すところから始まるとてつもなく長い小説です。

したっけ。

女性には大変侮辱的な言葉「ブス」にはどういう由来があるのでしょう。女性のためにもはっきりさせましょう。

女性には大変侮辱的な言葉「ブス」にはどういう由来があるのでしょう。女性のためにもはっきりさせましょう。

夏になると、紫色の美しい花を咲かせるトリカブトという植物があります。皆さ

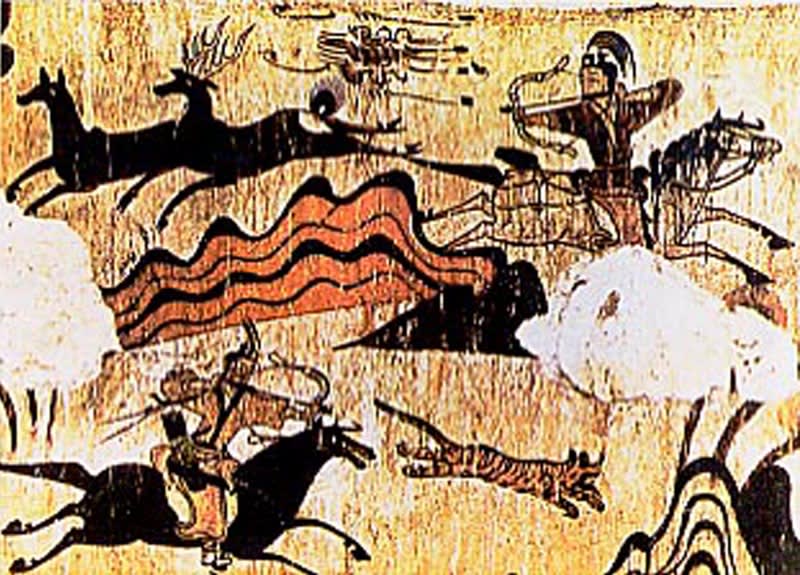

んも御承知のとおり、この花には、猛毒が含まれています。昔の人はこの毒を取り出し槍や矢の先に付けて動物を射止めたのです。また矢の先に付けて武器として戦に用いたのです。

んも御承知のとおり、この花には、猛毒が含まれています。昔の人はこの毒を取り出し槍や矢の先に付けて動物を射止めたのです。また矢の先に付けて武器として戦に用いたのです。

この毒に当たると、大きな熊が一瞬(17秒前 後)のうちに倒れたといわれます。このトリカブト

後)のうちに倒れたといわれます。このトリカブト

からとった毒のことを「附子(ぶす)」というのです。

からとった毒のことを「附子(ぶす)」というのです。

この「附子(ぶす)」が傷口に入ると、脳の呼吸中枢が麻痺してしまい、感情や思考力が停止し、全く無表情になってしまうのです。

そこで、この無表情になった状態のことを「ブスだ」といい、それが転じて、表情がない人、美しくない人のことを「ブス」と呼ぶようになったというわけです。

すなわち、みんなが笑顔で明るい表情であれば、「ブス」はいなくなるということです。笑うことが出来る動物は人間だけです。だから、人は顔色をうかがったりして、人の心を探るのです。

ちなみに、この「附子(ぶす)」は鉄砲の伝来(1543年)以降、あまり武器としては使わなくなっていきました。

しかし、漢方薬としては重宝がられるようになりました。ほんのわずか摂取すると、強心剤や 強精剤としてのこうかを発揮するのです。漢方薬では「附子(ぶし)」というようです。

トリカブトの名の由来は、花が古来の衣装である鳥兜・烏帽子に似ているからとも、鶏の鶏冠(とさか)に似ているからとも言われている。保有する毒の成分はアコニチン・メスアコニチン・ジェスアコニチンで主に根っこに多いそうです。

トリカブトの名の由来は、花が古来の衣装である鳥兜・烏帽子に似ているからとも、鶏の鶏冠(とさか)に似ているからとも言われている。保有する毒の成分はアコニチン・メスアコニチン・ジェスアコニチンで主に根っこに多いそうです。

トリカブト毒の利用が始まった時代は定かではないが、島根県古浦遺跡(弥生時代前期)から出土した高さ17cm弱の小さな甕(かめ)方の土器がトリカブト毒 を煮詰めるために用いられたものと考えられている。

を煮詰めるために用いられたものと考えられている。

また、東北地方の石器時代と推定された遺跡から見つかった碗形石器が、アイヌの人たちがエゾトリカブトの根を潰すときに使っていた石臼と酷似していると主張する研究者もいる。

文献としてトリカブトを用いた毒矢に言及している最古のものは中国で後漢代より三国頃に成立した本草書である「神農本草経(しんのうほんぞうぎょう)」で「その汁を煎じ詰めたものを射罔(いもう)といい鳥や獣を殺す」と記している。また、南朝の范曄(はん よう、398年 - 445年)が撰述した「後漢書」の西域伝には「西夜国(現在のパミール山地)では白草の毒を煎じて矢に塗る。あたればたちまち死に至 る」とある。白草はフェロックス・トリカブトらしい。

る」とある。白草はフェロックス・トリカブトらしい。

さらに、明代に著された「遼東志(りょうとうし)※」にサハリンのアイヌが毒矢を使うことが記さ れているというが、アラスカ西北端のイヌイットをはじめ、アリューシャン、カムチャッカ、千島などに居住した古アジア族の末裔は、近年までトリカブト毒を海獣猟などに使用していたことが知られている。

※遼東:中国、遼寧(りょうねい)省南東部の地域。遼河の東をいう。

したっけ。

寝苦しい夜<shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <stroke joinstyle="miter"></stroke><formulas><f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></f><f eqn="sum @0 1 0"></f><f eqn="sum 0 0 @1"></f><f eqn="prod @2 1 2"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @0 0 1"></f><f eqn="prod @6 1 2"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></f><f eqn="sum @8 21600 0"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @10 21600 0"></f></formulas><path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></path><lock aspectratio="t" v:ext="edit"></lock></shapetype><shape id="_x0000_i1025" alt="sleepy" type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 12pt"><imagedata o:href="http://doraemonn.blog.ocn.ne.jp/.shared/images/emoticon/sleepy.gif" src="file:///C:DOCUME~1OwnerLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image001.gif"></imagedata></shape>なんかねえよ 。寝付けねえ夜はあってもよ。

。寝付けねえ夜はあってもよ。

北海道は道東の小豆(しょうず)の国十勝だ。暑い夜なんかなかったよ  <shape id="_x0000_i1026" alt="sweat01" type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 12pt"> <imagedata o:href="http://doraemonn.blog.ocn.ne.jp/.shared/images/emoticon/sweat01.gif" src="file:///C:DOCUME~1OwnerLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image002.gif"></imagedata></shape>。昼間三十度を超えた日

<shape id="_x0000_i1026" alt="sweat01" type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 12pt"> <imagedata o:href="http://doraemonn.blog.ocn.ne.jp/.shared/images/emoticon/sweat01.gif" src="file:///C:DOCUME~1OwnerLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image002.gif"></imagedata></shape>。昼間三十度を超えた日 <shape id="_x0000_i1027" alt="sun" type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 12pt"> <imagedata o:href="http://doraemonn.blog.ocn.ne.jp/.shared/images/emoticon/sun.gif" src="file:///C:DOCUME~1OwnerLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image003.gif"></imagedata></shape>は、七月はゼロ回、八月が四回だ。七月は長雨<shape id="_x0000_i1028" alt="rain" type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 12pt">

<shape id="_x0000_i1027" alt="sun" type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 12pt"> <imagedata o:href="http://doraemonn.blog.ocn.ne.jp/.shared/images/emoticon/sun.gif" src="file:///C:DOCUME~1OwnerLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image003.gif"></imagedata></shape>は、七月はゼロ回、八月が四回だ。七月は長雨<shape id="_x0000_i1028" alt="rain" type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 12pt">

って夜

って夜 までもちゃしねえ。それなのに、クーラーだ扇風機だなんて使ってたんじゃあ、朝は枕が鼻水でぐちゃぐちゃだよ

までもちゃしねえ。それなのに、クーラーだ扇風機だなんて使ってたんじゃあ、朝は枕が鼻水でぐちゃぐちゃだよ <shape id="_x0000_i1029" alt="crying" type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 12pt"> <imagedata o:href="http://doraemonn.blog.ocn.ne.jp/.shared/images/emoticon/crying.gif" src="file:///C:DOCUME~1OwnerLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image005.gif"></imagedata></shape>。

<shape id="_x0000_i1029" alt="crying" type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 12pt"> <imagedata o:href="http://doraemonn.blog.ocn.ne.jp/.shared/images/emoticon/crying.gif" src="file:///C:DOCUME~1OwnerLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image005.gif"></imagedata></shape>。

北海道をなめたらいかんよ。夏山 <shape id="_x0000_i1030" alt="fuji" type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 12pt"> <imagedata o:href="http://doraemonn.blog.ocn.ne.jp/.shared/images/emoticon/fuji.gif" src="file:///C:DOCUME~1OwnerLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image006.gif"></imagedata></shape>だって凍死するんだ。

<shape id="_x0000_i1030" alt="fuji" type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 12pt"> <imagedata o:href="http://doraemonn.blog.ocn.ne.jp/.shared/images/emoticon/fuji.gif" src="file:///C:DOCUME~1OwnerLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image006.gif"></imagedata></shape>だって凍死するんだ。

今年の夏、クーラーは一回だけお盆に親戚が集まったときだ。扇風機は数回しかつかっちゃいねえ。うちの扇風機は古いよ、新婚時代に買ったやつだ。いつ火が出るかと冷や冷やしてる。それだけで涼しい・・・ってのは冗談だけど。使わねえから、たいして回ってねえ。新品同様<shape id="_x0000_i1031" alt="shine" type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 12pt"> <imagedata o:href="http://doraemonn.blog.ocn.ne.jp/.shared/images/emoticon/shine.gif" src="file:///C:DOCUME~1OwnerLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image007.gif"></imagedata></shape>だ 。

。

夜は使ってねえけど、昼間使った回数で、扇風機にしとくか・・・。返答に困る質問はやめてくれよ。日本てえ国は縦に長いんだぜ。北も南も一緒だと思ってるからこんな質問が簡単に出来る。もっと日本を勉強しろよ <shape id="_x0000_i1032" alt="annoy" type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 12pt"> <imagedata o:href="http://doraemonn.blog.ocn.ne.jp/.shared/images/emoticon/annoy.gif" src="file:///C:DOCUME~1OwnerLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image008.gif"></imagedata></shape>。

<shape id="_x0000_i1032" alt="annoy" type="#_x0000_t75" style="WIDTH: 12pt; HEIGHT: 12pt"> <imagedata o:href="http://doraemonn.blog.ocn.ne.jp/.shared/images/emoticon/annoy.gif" src="file:///C:DOCUME~1OwnerLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image008.gif"></imagedata></shape>。

したっけ。

ラムネにビー玉を入れる仕掛けは意外と簡単です。ラムネのビンの口は、もともとビー玉が入 る大きさになっていて、ビー玉を入れてから加熱して口をすぼめるのです。順序だてて説明すると

る大きさになっていて、ビー玉を入れてから加熱して口をすぼめるのです。順序だてて説明すると

① 円筒形のビンの原形を作る。

② 首の部分を加熱して細く絞る。

③ ビー玉を入れる。

④ 口の部分を加熱して細く絞る。

となっていいます。ビー玉はラムネを入れる炭酸の圧力で上に押し上げられるのです。

ラムネの語源とは、レモネード(炭酸レモン水)の訛った名称で、元々は外国(オランダともアメリカのペリー提督とも言われる)から伝わり、途中(明治20年輸入)から、ビー玉の入ったラムネ瓶になったようである。

1872年イギリスでハイラム・コッド氏(Hiram Codd コルク会社のセールスマンだった)が炭酸飲料

を密封する画期的な方法の容器として発明しました。

を密封する画期的な方法の容器として発明しました。

ビー玉の語源としてはいくつかの説が存在する。

①「ビードロ玉」の略という説。ビードロ(vidro)はポルトガル語でガラスを意味する。

②ラムネビンの栓として使用できるものを「A玉」、規格に合わないものを「B玉」と呼び、それを子供のおもちゃとして転用したのが始まりという説。

現在は「ビードロ玉」説が有力のようです。

ビー玉の遊び方の代表的なものは「三角だし」です。「三角だし」は地面に三角の図を書き、その中に各自が1個ずつ玉を出し合って1.5m~2m離れたラインから別の玉で弾き出すゲームだす。いいとこの子は色玉と云ってチョット高価で綺麗な玉を持っているのでそれを先に狙います。弾き出した玉は自分のものになる・・・と云う遊びです。

ビー玉の遊び方の代表的なものは「三角だし」です。「三角だし」は地面に三角の図を書き、その中に各自が1個ずつ玉を出し合って1.5m~2m離れたラインから別の玉で弾き出すゲームだす。いいとこの子は色玉と云ってチョット高価で綺麗な玉を持っているのでそれを先に狙います。弾き出した玉は自分のものになる・・・と云う遊びです。

三角の中のビー玉がなくなると終了です。また、はじき出そうとした自分の玉が三角内に残った場合はその人はゲームが終了するまで参加できなくなります。

いやあ懐かしいですね。でもこれは一種の博打ですよね。人のものを巻き上げるゲームですから・・・。

したっけ。

風鈴の歴史は古く、世界中に存在しているようです。その起源は、約2,000年前の中国にありました。しかし日本とは全然違う使い方でした。竹林に下げて風の向き、音の鳴り方で、物事の吉凶を占う道具でした。占風鐸(せんふうたく)と言われていました。

日本に仏教などと一緒に渡来してきます。お寺の四隅にかかっている風鐸(ふうたく)がそれです。風鐸のガランガランと鳴る音が厄除けとして使われました。すなわち、その音が聞こえる範囲の住民には災いが起こらないといわれました。朱色の風鐸が一般的だったそうです。

日本に仏教などと一緒に渡来してきます。お寺の四隅にかかっている風鐸(ふうたく)がそれです。風鐸のガランガランと鳴る音が厄除けとして使われました。すなわち、その音が聞こえる範囲の住民には災いが起こらないといわれました。朱色の風鐸が一般的だったそうです。![]()

平安、鎌倉時代の貴族の間では縁側に下げて、外から疫病神が屋敷の中に はいるのを防いだと鎌倉時代の書物「六学集」には、書いてあります。法然上人絵巻には銅製の風鈴が描いてあります。「風鐸」に「風鈴」![]() という名前を付けたのは、念仏で有名な「浄土宗」の開祖、鎌倉時代の法然上

という名前を付けたのは、念仏で有名な「浄土宗」の開祖、鎌倉時代の法然上 人だったのです。形は今現在のものとは少し違います。

人だったのです。形は今現在のものとは少し違います。

青銅製が多かった風鈴ですが、人気の江戸風鈴のような ガラス製の風鈴が現れるのは、文献には江戸時代の中頃の享保年間(1720~30年頃:徳川吉宗の時代)とされています。長崎のガラス職人がガラスを見せ物として大阪、京都、江戸にて興行しながら伝わります。その頃の価格は今のお金に換算すると、200万~300万円ぐらいしたと、いわれています。

ガラス製の風鈴が現れるのは、文献には江戸時代の中頃の享保年間(1720~30年頃:徳川吉宗の時代)とされています。長崎のガラス職人がガラスを見せ物として大阪、京都、江戸にて興行しながら伝わります。その頃の価格は今のお金に換算すると、200万~300万円ぐらいしたと、いわれています。

江戸中期(享保年間)の徳川吉宗の時代(約1720~30年頃)は、大名や豪商の間でだけ楽しまれたガラス風鈴ですが、それから100年後の天保年間(1830~43年)には、江戸でもガラス

が作られるようになり、加賀屋、上総屋などの問屋が出現します。「加賀屋」は理化学用のガラス製品を得意とし、一方の「上総屋」はビードロ風鈴、ビードロ簪(かんざし)などの嗜好品を得意としました。

が作られるようになり、加賀屋、上総屋などの問屋が出現します。「加賀屋」は理化学用のガラス製品を得意とし、一方の「上総屋」はビードロ風鈴、ビードロ簪(かんざし)などの嗜好品を得意としました。

宝暦年間(1751~64年)頃に江戸の街に「風鈴蕎麦」と呼ばれる屋台そばが現れます。

風鈴そばの特徴は屋台に風鈴を下げるだけでなく加薬物(薬味)を加え、きれいな容器を使って、それまでの「夜鷹そば」にあきたりない客層を狙ったことです。

この頃から、風鈴は、夏の風情を楽しむ粋な道具へと姿を変えていきます

この頃から、風鈴は、夏の風情を楽しむ粋な道具へと姿を変えていきます 。風鈴は庶民の消夏法の一つとして広まっていきました。風鈴売は掛声を出さないで、チリンチリンと鳴る風鈴の音を合図に町を回っていたそうです。

。風鈴は庶民の消夏法の一つとして広まっていきました。風鈴売は掛声を出さないで、チリンチリンと鳴る風鈴の音を合図に町を回っていたそうです。

そして、明治維新(1868年)後は、西洋のガラス製造技術も導入されて、生産量も一気に増え、今もその人気は、夏には、なくてはならない風物詩となりました。

おまけの雑学

夜売り歩く担い売りのそば屋を「夜鷹そば」といいます。「夜鷹」の名称は、街娼の夜鷹がお得意だったことに由来します。元文(1736~40)頃に始まったといわれます。

京阪ではうどんが主体でしたので「夜啼きうどん」といいました。京阪・江戸の区別なく「夜啼き」が使われだしたのはいつ頃か不明です。

したっけ。

漢字では、偏とその文字の意味とに深いつながりがあります。「さんずい」がつけば、海・河・湖・湿・涼と、大体水に関係のある文字が集まっています。

漢字では、偏とその文字の意味とに深いつながりがあります。「さんずい」がつけば、海・河・湖・湿・涼と、大体水に関係のある文字が集まっています。

しかし、偏と字義との間のつながりが解らない文字もいくつかあります。この「虹」という字もその一つです。あの大空に架かる美しい「虹」と、「虫」との間にどんな関係があるというのでしょうか。

「虹」と結びつく「虫」は、実は昆虫ではなく「蛇」なのです。古典文学では、獣・鳥・魚以外の小 動物を広く虫ということが多いのです。蛇といっても、アオダイショウやヤマガシラではありません。想像上の

動物を広く虫ということが多いのです。蛇といっても、アオダイショウやヤマガシラではありません。想像上の 動物、中国由来の伝説上の生物「竜」のことなのです。

動物、中国由来の伝説上の生物「竜」のことなのです。

竜は神獣・霊獣であり、「史記」における劉邦(りゅうほう)」出生伝説以来、中国では皇帝のシンボルとしてあつかわれたのです。

竜は神獣・霊獣であり、「史記」における劉邦(りゅうほう)」出生伝説以来、中国では皇帝のシンボルとしてあつかわれたのです。

「竜」は、普段は水中か地中に潜んでいます。時が来れば、その啼き声によって雷雲や嵐を呼び、また竜巻となって天空に昇り自在に飛翔すると言われるのです。

雷鳴を伴った激しいにわか雨の後、大空に架かった大きな 「虹」を見て、それを「竜」の姿に見立てたとしても不思議ではありません。

「虹」を見て、それを「竜」の姿に見立てたとしても不思議ではありません。

それで、「虹」には「蛇(竜)」を表す虫偏がついているのです。

夕立の後で、空を見上げてみてください。竜が空に向かって昇っているかも知れません。

おまけの雑学

旧字は「龍」だが字としては「竜」のほうが古く、甲骨文字から使われている。荘厳にするため

複雑にしたのが「龍」である。「龍」は今日でも広く用いられ、人名用漢字にも含まれている。

複雑にしたのが「龍」である。「龍」は今日でも広く用いられ、人名用漢字にも含まれている。

竜は中国や日本では神様、ドラゴンは悪魔の化身とされています。

りゅう【竜】

想像上の動物。体は大きな蛇に似て、4本の足、2本の角、耳、ひげをもち、全身鱗(うろこ)に覆われている。多く水中にすみ、天に昇り雲を起こして雨を降らすという。

竜神や竜王はこれを神格化したもの。たつ。

ヨーロッパの伝説上の怪獣。翼と爪と蛇の尾をもつ爬虫類で、口から火を吐くとされる。竜。

したっけ。

中国では青竜(せいりゅう)鳳凰(ほうおう)・霊亀(れいき)・麒麟(きりん)を四瑞(しずい)として尊ばれる。

もう直ぐ衆議院解散総選挙が始まります。30日の投票日(開票日)には各陣

もう直ぐ衆議院解散総選挙が始まります。30日の投票日(開票日)には各陣

営の当選者事務所がテレビに映し出されます。その時必ず「だるまさん」に目を入れます。それは祈願のときに片目をいれ、成就したときにもう一方の目をいれ「開眼」させる意味があります。あの「だるまさん」は何故赤いのでしょうか。

営の当選者事務所がテレビに映し出されます。その時必ず「だるまさん」に目を入れます。それは祈願のときに片目をいれ、成就したときにもう一方の目をいれ「開眼」させる意味があります。あの「だるまさん」は何故赤いのでしょうか。

念願がかなったときに目を入れる、あの「だるまさん」は、禅宗の始祖達磨大師(だるまだいし)をモデルにしていることは、よく知られています。

あの手足のない姿は、座禅の修行をしているところを模したものです。

その「だるまさん」は必ず赤く塗られています。赤でなくてはならない理由があるのです。

お坊さんの位は衣の色で位を表すのは、よく知られています。

禅宗では赤い衣は大僧正だけが着用できることになっています。つまり、「だるまさん」の赤い色は、禅宗を開いた「達磨大師」に敬意を表すために、赤い衣を着せていると

禅宗では赤い衣は大僧正だけが着用できることになっています。つまり、「だるまさん」の赤い色は、禅宗を開いた「達磨大師」に敬意を表すために、赤い衣を着せていると いうわけです。

いうわけです。

教の修行を積みました。生年は不明ですが、嵩山少林寺(すうざんしょうりんじ)にこもり、禅宗を開いたのは5世紀末のことです。有名な「壁面九年」、つまり9年間壁に向かって座禅を組み、悟りを開いたにもこのころです。

教の修行を積みました。生年は不明ですが、嵩山少林寺(すうざんしょうりんじ)にこもり、禅宗を開いたのは5世紀末のことです。有名な「壁面九年」、つまり9年間壁に向かって座禅を組み、悟りを開いたにもこのころです。

ちなみに、日本で「だるまさん」の元になった「起き上がり小 法師(こぼし)」がつくられるようになったのは室町時代の頃です。これが「だるまさん」の形になったのは江戸時代の中ごろといわれています。

法師(こぼし)」がつくられるようになったのは室町時代の頃です。これが「だるまさん」の形になったのは江戸時代の中ごろといわれています。

当時の人々には、「だるまさん」の赤い色は、子供の疱瘡除けのまじないとして、大変喜ばれたそうです。

「ダルマ」というのは、サンスクリット語(古くは梵語とも)で「法」を表す言葉だそうです。

「だるまさん」はもともと禅宗の開祖ですが、今は宗派に関係なく使用されています。こんど当選される衆議院議員の方たちは、「だるまさん」ではなく自分たちが「開眼」して、党派に関係なく、私たちの生活を守る「法」を作る人たちであって欲しいと思います。

おまけの雑学

「起き上がり小法師(こぼし)」の法師とは人のことです。は小さな人、人形のことでしょうか。

「だるまさん」は「張りぼて」でつくられています。「張りぼて」は、竹や木などで組んだ枠、または粘土で作った型に紙などを張りつけ、成形する造形技法のひとつ。中空になっており、外観と比較して軽いものが大半を占める。張り子、あるいは張子(はりこ)とも。

したっけ。

お線香の起源は1400年以上昔の、聖徳太子の時代にさかのぼります。推古天皇3年(595年)に淡路島に香木「沈香」が漂着したのがはじまりとされ、仏事や神事に使われるようになりました。現在のような棒状(スティックタイプ)の線香になり一般的に使われるようにまったのは江戸時代初期といわれています。

お線香の起源は1400年以上昔の、聖徳太子の時代にさかのぼります。推古天皇3年(595年)に淡路島に香木「沈香」が漂着したのがはじまりとされ、仏事や神事に使われるようになりました。現在のような棒状(スティックタイプ)の線香になり一般的に使われるようにまったのは江戸時代初期といわれています。

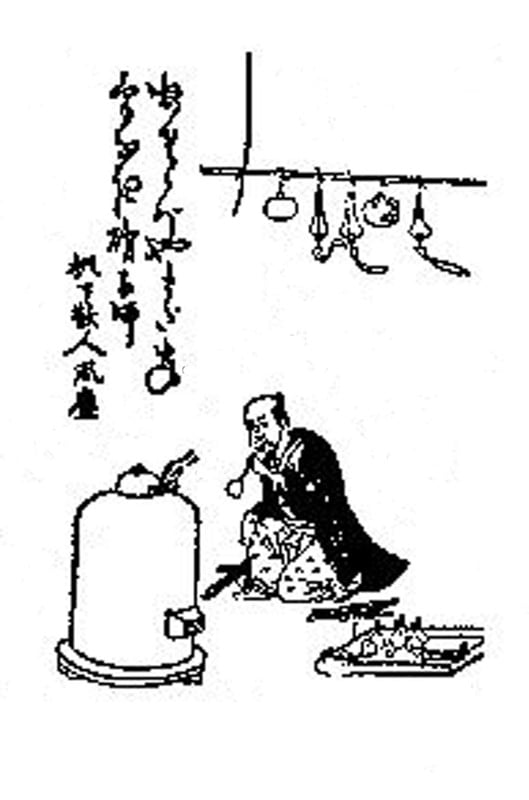

江戸時代では時計の代わりとしても使用され、禅寺では線香が1本燃え尽

きるまでの時間(約40分)を一炷(いっちゅう)と呼び、坐禅を行う時間の単位としたほか、遊廓では1回の遊びの時間をやはり線香の燃え尽きる時間を基準として計ったが、中には線香を途中で折って時間を短縮させる遊女もいた。

きるまでの時間(約40分)を一炷(いっちゅう)と呼び、坐禅を行う時間の単位としたほか、遊廓では1回の遊びの時間をやはり線香の燃え尽きる時間を基準として計ったが、中には線香を途中で折って時間を短縮させる遊女もいた。

お線香の産地

主に、近畿地方の堺・京都・大阪・淡路・播州や関東地方の日光などで生産され、産地それぞれの特色が生かされています。

お線香の種類

使用される原料によって、以下の「匂い線香」と「杉線香」の2種類に区別されます。

「匂い線香」

椨(たぶ)の木の皮を基材として、香木や香料を各種調合したお線香です。ご家庭で使用されているお線香の大部分を占め、最近では、炭を原料にした煙の少ない匂い線香も人気を集めています。

椨(たぶ)の木:朝鮮語の方言におけるトンバイ(独木舟)がなまってタブとなり、タブを作る木の意、とする説がある。分布:本州、四国、九州、沖縄、朝鮮南部、中国、台湾、フィリピンの山地上部を除き、広く見られる。沿海地に多い。

「杉線香」

杉の葉の粉末を原料として、杉特有の香りのお線香で、主にお墓参りなどに使われます。

香港、台湾などでは、中国語で「盤状香 pánzhuàngxiāng」と呼ばれる渦巻き型の線香を寺院 に吊して祈願することがよく行われており、大型のものでは、連続ひと月近くも燃え続ける例があります。太く長い棒状によったものを巻き付けて作り、渦巻き状に打ち抜く蚊取り線香とは成形方法が異なります。

お線香とお香の違い

原料や作り方など、基本的なことは「お線香」も「お香」もまったく同じです。どちらかといえば、「お香」は薫りを楽しむためのものであり、「お線香」は仏事などに用いられます。ただ、香りの好みで「お線香」を「お香」として使ってもかまい ません。

ません。

お線香の選び方

基本的には薫りで選びますが、人それぞれの好みがありますので、自分に合ったお線香を選べばいいのです。

機能的には煙の量の多少にわかれます。

お線香の原料

お線香は、さまざまな原料の調合によって作られます。主に天然原料で、その多くは漢方薬としても用いられています。代表的な原料は、椨(たぶ)・沈香(じんこう)・白檀(びゃくだん)・桂皮(けいひ)・丁子(ちょうじ)・大茴香(だいういきょう)などです。

お線香をあげる理由

お線香をお供えすることは、香煙を通じて仏様とお話しすること。また、自分の身を清めるためであり、仏様の食事という意味合いもあるようです。なによりも、よい香りで心を落ち着け、仏様と向き合うことに大きな理由があると言われています。

おまけの雑学 「黄八丈」

八丈島に、古くから伝わる絹織物、「黄八丈」は、椨の木:タブノキ(島ではマダミと呼ばれ![]() る)の樹皮を、染料として利用した。黄八丈の色は、黄色を主にして、樺(茶)色、黒とあり、タブノキは樺色の染料にする。今で言えば、草木染めである。国の伝統工芸品に指定されている。

る)の樹皮を、染料として利用した。黄八丈の色は、黄色を主にして、樺(茶)色、黒とあり、タブノキは樺色の染料にする。今で言えば、草木染めである。国の伝統工芸品に指定されている。

ちなみに「八丈島」と言う地名は、この特産品である絹織物の名が、そのままついた。八丈島には、古くから都の流人によって、絹織物の技術が伝えられた。1丈は約3mで、8丈の長さで絹織物は織られた。美濃八丈、尾張八丈、秋田八丈など各地に特産品がある。

したっけ。

またまた、主旨の分からない質問だよ 。オヤジがいつも言ってるだろ。質問は分かるようにしれって・・・

。オヤジがいつも言ってるだろ。質問は分かるようにしれって・・・ 。

。

一枚しか持ってねえやつは、毎日洗うかもしれねえ 、三日に一回かもしれねえ。十枚持ってるやつは、毎日洗う必要がねえだろうよ。そうだろ。せいぜい一週間に一回洗えば間に合うだろうよ

、三日に一回かもしれねえ。十枚持ってるやつは、毎日洗う必要がねえだろうよ。そうだろ。せいぜい一週間に一回洗えば間に合うだろうよ 。一枚ずつ毎日洗うなんて馬鹿はいねえと思うよ

。一枚ずつ毎日洗うなんて馬鹿はいねえと思うよ 。

。

オレが推測すると、オメエらの質問の主旨は、「同じタオルを何日洗わずに使いますか?」じゃねえかと思うが、どうでえ。

でもオヤジは素直にオメエらの質問に答えてやるよ。「毎日なんか洗わねえよ! 」

」

したっけ。

盆踊りは、広場の中央に「やぐら」を立て、やぐらの上で音頭とりが音頭を歌い、参加者はその周囲を回りながら音頭にあわせて踊る形式が一般的である。「念仏踊り」が起源といわれています。

櫓(やぐら)とは日本の古代よりの構造物・建造物、または構造などの呼称。矢倉、矢蔵などの字も当てられる。

櫓(やぐら)とは日本の古代よりの構造物・建造物、または構造などの呼称。矢倉、矢蔵などの字も当てられる。

「念仏踊り(ねんぶつおどり)」とは、踊り手と歌い手が分かれているもので、自ら念仏を唱えながらおどる「踊念仏」とは区別される。

起源としては、菅原道真が889年から889年の4年間、讃岐(現在の香川県にあたる)の国司(古代から中世の日本で、地方行政単位である国の行政官として中央から派遣された官吏)を勤めた時に行った「雨ごいの踊り」とされ、翌年から村人達が感謝の意味で踊ったのが今に残る。

![]() 「念仏踊り」となったのは1207年に法然上人(ほうねんしょうにん:平安時代末期から鎌倉時代初期の日本の僧侶で、浄土宗の開祖。源空)が宗教上の争いから讃岐に流され、この踊りを見てセリフとして「念仏」を唱えるようにさせた事によるといわれています。

「念仏踊り」となったのは1207年に法然上人(ほうねんしょうにん:平安時代末期から鎌倉時代初期の日本の僧侶で、浄土宗の開祖。源空)が宗教上の争いから讃岐に流され、この踊りを見てセリフとして「念仏」を唱えるようにさせた事によるといわれています。

現在でも香川県綾歌郡綾川町滝宮では8月25日に「竜宮の念仏踊」が行なわれ、全国に残る「念仏踊り」のルーツとして国の重要無形文化財に指定されている。

がれ、一遍上人の開かれた時宗と共に、全国へと広まったとされています。

がれ、一遍上人の開かれた時宗と共に、全国へと広まったとされています。

当時一遍上人は小さな紙片に「南無阿弥陀仏」と名号を書きその札を配り歩きました。これは一遍上人独自の布教活動で、今でいう広告 のビラ配りと同じようなものです

のビラ配りと同じようなものです が、一遍は配るときに、この名号札そのものに絶対的な力があると説いたため、人々は救いを得ることができる証拠品として、大事に受け取ったのでした。そして人々は喜びのあまり自然に体が踊り出したといいます。この踊りを続けるうちに、人々は法悦状態(いわゆる恍惚状態)になったといいます。

が、一遍は配るときに、この名号札そのものに絶対的な力があると説いたため、人々は救いを得ることができる証拠品として、大事に受け取ったのでした。そして人々は喜びのあまり自然に体が踊り出したといいます。この踊りを続けるうちに、人々は法悦状態(いわゆる恍惚状態)になったといいます。

そして室町時代になると、鐘や太鼓を叩きながら念仏を唱えて踊るようになり、時代とともにさまざまな趣向が取り入れられて風流な色彩を強めていきました。

江戸時代には、民謡なども加わって娯楽的な行事として根を下ろしていき、現代に至っています。

江戸時代には、民謡なども加わって娯楽的な行事として根を下ろしていき、現代に至っています。

ところで「南無阿弥陀仏」と念仏を唱える宗派は主に3つあります。時代的に

まず始めは法然上人が開いた浄土宗で、さとりに至るいくつかの方法の中から、特に念仏を選び取り、念仏を口に称えることで救われると説きました。次に親鸞聖人が開いた浄土真宗では南無阿弥陀仏への信心が起きたときに既に救われていると説きます。しかしその後の一遍の開いた時宗では、更に進んで「南無阿弥陀仏」という名号そのものに絶対的な力があると説きました。ひたすら名号を称えれば、阿弥陀仏と衆生と名号とが渾然一体になり、そこに救いの世界ができあがるとされます。

まず始めは法然上人が開いた浄土宗で、さとりに至るいくつかの方法の中から、特に念仏を選び取り、念仏を口に称えることで救われると説きました。次に親鸞聖人が開いた浄土真宗では南無阿弥陀仏への信心が起きたときに既に救われていると説きます。しかしその後の一遍の開いた時宗では、更に進んで「南無阿弥陀仏」という名号そのものに絶対的な力があると説きました。ひたすら名号を称えれば、阿弥陀仏と衆生と名号とが渾然一体になり、そこに救いの世界ができあがるとされます。

本来、盆踊りはお盆にかえってきた祖霊を慰める霊鎮め(たましずめ)の行事です。上記のように、念仏踊り(念仏を唱える人と踊る人がいます)から 踊り念仏(自分で念仏を唱えながら踊る)に発展した民族芸能が盂蘭盆(うらぼん。いわゆるお盆のこと)と結びつき、精霊を慰めたり送り出したりする行事になりました。15日の晩に盆踊りをし、16日に精霊送りをするのもそのためです。

本来、盆踊りはお盆にかえってきた祖霊を慰める霊鎮め(たましずめ)の行事です。上記のように、念仏踊り(念仏を唱える人と踊る人がいます)から 踊り念仏(自分で念仏を唱えながら踊る)に発展した民族芸能が盂蘭盆(うらぼん。いわゆるお盆のこと)と結びつき、精霊を慰めたり送り出したりする行事になりました。15日の晩に盆踊りをし、16日に精霊送りをするのもそのためです。

俳句では秋の季語である。(暦の上では既に立秋を過ぎてから行われるものである。)かつては夜通し行われることが多かったが、近年は深夜まで行われることは少なくなっている。

私の若い頃までは、各町内会が盆踊りを開催し、他町内からの参加者もあり盛んに行われていました。今は、商店街やスーパー等が「納涼盆踊り大会」を開催しています。

したっけ。