都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

宮城県仙台市の郷土玩具(がんぐ)。黒地に赤緑白で模様を描いた木馬で、青葉駒ともよばれる。

かつて、この地方は馬産地として知られ、奈良・平安の昔、陸奥国分寺木下 薬師堂境内の祭礼で馬市が行われ、良馬を選んで京の朝廷に献じた行事があったそうです。

薬師堂境内の祭礼で馬市が行われ、良馬を選んで京の朝廷に献じた行事があったそうです。

その際、選ばれた馬は、献馬のしるしを胸に馬形を下げたといわれています。

それを真似て作られた木馬が木下薬師や竹駒神社の祭礼や初午祭りの露天で売られる様になったのです。それが「木下駒」の起源だそうです。

竹駒神社の馬検場址(ばけんじょうあと)には石碑が立っています。馬市(~江戸時代)と馬検場(明治時代~)は同じ意味だそうです。

青森県八戸(はちのへ)市の八幡(やわた)馬、福島県郡山(こおりやま)市旧三春(みはる)藩領産の三春駒と並び、郷土玩具の「日本三駒」の一つといわれている。

したっけ。

八戸の八幡駒(はちのへのやわたこま)は、青森県八戸市に伝わる伝統の木馬である。 正式には八幡馬(やわたうま)といい、日本三大駒の一つに数えられている。

正式には八幡馬(やわたうま)といい、日本三大駒の一つに数えられている。

八戸地方は、鎌倉時代から軍用馬「南部馬」の産地であり、この地の馬は農耕馬としても庶民の暮らしを支え、古くから踊りや民話の題材にされてきた。

約700年前、京方面から一人の木工師が南部八戸の天狗沢に流れ着き、木工および塗り物業営む傍ら、余暇を見つけては馬の玩具を作っていたという。

いつごろからは定かではありませんが、後に笹子地域の農民達に伝わり、農閑期の副業として馬が造られるようになりました。

その後、櫛引八幡宮(くしひきはちまんぐう)の例祭では一騎一射の掟で流鏑馬(やぶさめ)が奉納されたが、このときの姿にちなんで一鉋一鑿(いっぽういっさく:いちかんないちのみ)の木彫りの馬の玩具を作ったのが始まりとされ、馬市で売られていく愛馬の無事を祈って木馬を買って帰ったといわれる。

その後、櫛引八幡宮(くしひきはちまんぐう)の例祭では一騎一射の掟で流鏑馬(やぶさめ)が奉納されたが、このときの姿にちなんで一鉋一鑿(いっぽういっさく:いちかんないちのみ)の木彫りの馬の玩具を作ったのが始まりとされ、馬市で売られていく愛馬の無事を祈って木馬を買って帰ったといわれる。

また、参詣者の土産として売られるようになった。それが今日の八幡駒の起源とされている。

当時の八幡馬は、赤松の木を削り、ニカワでとかした鍋ススを塗り、本物の馬の毛を植え、千代紙で飾り、あぶみ、手綱や鈴をあらわす点星を描いた素朴なものでした。

他にも、白い馬、赤い馬、背中に人や猿をのせた馬、四つ車のついた台に乗った馬などが造られていました。

中でも代表的なものは、台車の上に大小の親子馬が乗っていて、ひもで引いて遊ぶ男の子用のおもちゃです。この親子馬は、八幡馬が「駒」ではなく「馬」と呼ばれる所以でもあります。

中でも代表的なものは、台車の上に大小の親子馬が乗っていて、ひもで引いて遊ぶ男の子用のおもちゃです。この親子馬は、八幡馬が「駒」ではなく「馬」と呼ばれる所以でもあります。

八戸の八幡駒は、福を呼ぶ馬として結婚、新築、卒業、出産、落成などのお祝い、記念品として広く親しまれている郷土民芸品である。

八戸の八幡駒は、福を呼ぶ馬として結婚、新築、卒業、出産、落成などのお祝い、記念品として広く親しまれている郷土民芸品である。

したっけ。

三春駒(みはるごま)とは福島県田村郡三春町の伝統工芸品・郷土玩具である。日本三 大駒(青森県の八幡駒、宮城県の木下駒、福島県の三春駒)のひとつとしても知られる。

大駒(青森県の八幡駒、宮城県の木下駒、福島県の三春駒)のひとつとしても知られる。

坂上田村麻呂(さかのうえたむらまろ)が蝦夷征伐のため京の都を出発するとき、清水寺の僧延鎮が、仏像建立の木切れで百体の馬を作り持たせました。大多鬼丸※との戦いで苦戦をしていると、この木馬が駿馬として現れ、田村麻呂を助けたという伝説から、生まれた子供の玩具「子育木馬」が発祥とされる。黒色の物と白色の物がある。

坂上田村麻呂(さかのうえたむらまろ)が蝦夷征伐のため京の都を出発するとき、清水寺の僧延鎮が、仏像建立の木切れで百体の馬を作り持たせました。大多鬼丸※との戦いで苦戦をしていると、この木馬が駿馬として現れ、田村麻呂を助けたという伝説から、生まれた子供の玩具「子育木馬」が発祥とされる。黒色の物と白色の物がある。

また、江戸時代に三春地域で育成されていた馬のことを三春駒と呼ぶこともある。

江戸時代三春は、藩主秋田氏によって五万五千石を領する城下町として繁栄しました。秋田氏の祖は、鎌倉幕府より蝦夷管領に任命された安藤氏で、その当時、東北・北海道に勢力を誇っていました。東北の歴史とともに歩んできた一族。三春では、度重なる飢饉や災害に苦しみながらも、経済、文化の面で県内有数の城下町へと発展させました。

※ 大多鬼丸(おおたきまる)

その昔、白銀城に根城し、妖術まで使うと噂されていた大多鬼丸という男は、朝廷より届いた文に怒りを覚え、反逆の鬼と化した。そのころ朝廷では大多鬼丸一族を滅ぼすため、坂上田村麻呂に征伐を命じた。戦略を練り、一気に攻め込む田村麻呂の軍に大多鬼丸はついに覚悟を決め、自らの刀で妻と自分の首を切ったのだった。その後、駆けつけた田村麻呂は彼の武勇を称え、その首に静かに手を合わせた。また大多鬼丸と妻は財宝を鬼穴深く沈めたと伝えられている。

その昔、白銀城に根城し、妖術まで使うと噂されていた大多鬼丸という男は、朝廷より届いた文に怒りを覚え、反逆の鬼と化した。そのころ朝廷では大多鬼丸一族を滅ぼすため、坂上田村麻呂に征伐を命じた。戦略を練り、一気に攻め込む田村麻呂の軍に大多鬼丸はついに覚悟を決め、自らの刀で妻と自分の首を切ったのだった。その後、駆けつけた田村麻呂は彼の武勇を称え、その首に静かに手を合わせた。また大多鬼丸と妻は財宝を鬼穴深く沈めたと伝えられている。

したっけ。

しばしば、「昼と夜の長さが同じになる。」といわれるが、実際は昼の方が長い。

春分(しゅんぶん)は、二十四節気の1つ。または、この日から清明までの期間。二月中。

春分(しゅんぶん)は、二十四節気の1つ。または、この日から清明までの期間。二月中。![]()

春分とは、一般的な定気法にあっては、天球の赤道と、黄道が交差した点、 春分点に、太陽が来た日が、春分です。太陽が春分点を通過した瞬間、すなわち太陽黄経が0度となった瞬間を春分と定義し、3月21日ごろ。恒気法にあっては「冬至から91日目で3月23日ごろ。

春分点に、太陽が来た日が、春分です。太陽が春分点を通過した瞬間、すなわち太陽黄経が0度となった瞬間を春分と定義し、3月21日ごろ。恒気法にあっては「冬至から91日目で3月23日ごろ。

日本の国民の祝日の一つ。1948年公布・施行の国民の祝日に関する法律(祝日法)によって制定された。祝日法では「自然をたたえ、生物をいつくしむ」ことを趣旨としている。1947年までは、春季皇霊祭という祭日だった。

日本の国民の祝日の一つ。1948年公布・施行の国民の祝日に関する法律(祝日法)によって制定された。祝日法では「自然をたたえ、生物をいつくしむ」ことを趣旨としている。1947年までは、春季皇霊祭という祭日だった。

仏教各派ではこの日「春季彼岸会」が行われ、宗派問わず墓参りをする人も多い。

春分の日は、3月20日から3月21日ごろ。祝日法の上では「春分日」としている。

国立天文台が作成する『暦象年表』という小冊子に基づいて閣議で決定され、前年2月第1平日付の官報で発表される。よって、2年後以降の春分の日の日付は確定していないことになるが、これまでに、天文計算によって求められた春分の日付以外の日が春分の日とされたことはない。

なお、天文計算上2025年までは閏年とその翌年が3月20日になり、その他の年は3月21日となる。また、現行の祝日法ができる以前ではあるが1923年の春分は3月22日であり、また、2092年の春分は3月19日となる。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』ほか・・・

したっけ。

「赤べこ(あかべこ)」とは福島県会津地方の郷土玩具である。「べこ」は東北地方の方言で「牛」という意味である。

もともとは張子人形であり、体色の赤は魔避けの効果があるといわれている。首と胴の接続に独特の工夫がしてあり、首の周りには余裕がとってある。

頭は胴体内に差し込まれる部分と振り子のようになっており、愛嬌のある顔に触れると上下に左右に振り子運動を繰り返しユーモラスな動作がしばらく続くようになっている。

大同2年(807年)、河沼郡柳津(やないづ)町の円蔵寺に徳一大師

が福満虚空蔵 (こくうぞう)堂建立の際、上流の村から大量の材木を寄進された。しかし、水量が豊富な只見川から材木を運搬することは決して簡単ではない仕事だった。

が福満虚空蔵 (こくうぞう)堂建立の際、上流の村から大量の材木を寄進された。しかし、水量が豊富な只見川から材木を運搬することは決して簡単ではない仕事だった。

人々が材木を運ぶのに難儀しているとどこからか牛の群れが現れ、材木の運搬を手伝ってくれた。重労働で多くの牛が倒れる中で最後まで働いたのが赤色の牛だったといわれている。

その後、岩代(いわしろ)地方(同県西部)に悪性の疱瘡(ほうそう)(天然痘)が流行したとき、 この赤い色の玩具を病児に贈ったところ快癒したといわれ、疱瘡除けのまじないや子育ての縁起物に用いられてきた。

この赤い色の玩具を病児に贈ったところ快癒したといわれ、疱瘡除けのまじないや子育ての縁起物に用いられてきた。

昭和36年の年賀切手の図案にもなりました。

したっけ。

こけしとは、19世紀の初め江戸時代末期(化政文化期)頃からと思われています。こけしを作っていた工人は、その昔、木地師とか轆轤師(ろくろし)といわれていた人々で、本来、椀や盆、柄杓などの日用雑器を作っていました。

当時の農村には、冬の間を利用して、一年の労働の疲れをいやすために近くの温泉地へ湯治に行くという習慣がありました。そうした湯治場の近くに住む木地師たちは、豊かな木材を利用して、こけしや独楽などの木地玩具を作っては、湯治客相手のみやげ物として売るようになりました。

東北地方の温泉地において湯治客に土産物として売られるようになった轆轤(ろくろ)引きの木製の人形玩具。一般的には、球形の頭部と円柱の胴だけのシンプルな形態をしています。

こけしの祖型については、岩手、秋田、青森県地方に残る民間信仰の「おしらさま(家の神)」や、津軽地方の信仰的木偶の山中三助に起因するという信仰玩具説、山村生活の木地屋が自分たちの幼女につくり与えたのが始まりとする固有玩具説、あるいは幼児のおしゃぶり類などほかの玩具から転化したというおしゃぶり起源説などがあります。

これをつくる木地師※にはそれぞれの系譜があります。1809年(文化6)に成った『新編会津風土記(ふどき)』※によれば、1590年(天正18)蒲生氏郷(がもううじさと)が近江(おうみ)国(滋賀県)から会津(福島県)に封ぜられた際、江州小椋荘(おぐらのしょう)から木地頭(がしら)、木地挽(ひ)きを会津若松に住まわせ、木地を製作せしめたとあります。

※木地師:木地師(きじし)は、轆轤を用いて椀や盆等の木工品を加工、製造する職人

※ 『新編会津風土記(ふどき)』:会津藩官選による会津藩領に関する地誌

それ以前からすでに居住していた木地師を地(居)木地師、近江や信濃(しなの)(長野県)から移住してきたものを渡り木地師、さらに遅れてきたものを流れ木地師などという。木地師の歴史は古く飛鳥(あすか)時代にまでさかのぼるが、875年(貞観17)文徳(もんとく)天皇の皇子惟喬(これたか)親王が、江州小椋郷筒井の地で住民にろくろ技術を奨励し、わが国木地師の祖と仰がれ、筒井は木地業発祥の地とされています。

全国の山林で働く木地師は、筒井公文所(くもんじょ)から木地材料の樹木伐採許可の免状を受け、山中を流浪して挽物(ひきもの)の食器類製作を業としました。

こけしの名称は、各地によってすこしずつ異なっており、木で作った人形からきた木偶(でく)系(きでこ、でころこ、でくのぼう)、這い這い人形からきた這子(ほうこ)系(きぼこ、こげほうこ)、芥子人形からきた芥子(けし)系(こげす、けしにんぎょう)などがありました。

「こけし」という表記も、戦前には多くの当て字による漢字表記(木牌子・木形子・木芥子・木削子など)があったが、1939年(昭和14年)8月に鳴子温泉開催された全国こけし大会で、仮名書きの「こけし」に統一すべきと決議した経緯があり、現在ではもっぱら「こけし」という用語がもちいられています。

こけしが生まれるには、主に次の三つの条件が必要だったと言われています。

一つ目は、木地師が山から降りて温泉地に定住し、湯治客の需要に直接触れるようになった事。

二つ目は、赤物が伝えられた事。

三つ目は、湯治習俗が一般農民に或る種の再生儀礼として定着した事。

赤物というのは赤い染料を使った玩具や土産物のこと、赤は疱瘡(天然痘)から守るといってこの赤物を喜んで買い求め、子供のもてあそび物にしました。赤物玩具を作る人のことも、赤物玩具を背負って行商に売り歩く人のことも赤物師と呼んでいたそうです。赤物のもっとも盛んな産地は、小田原から箱根にかけての一帯であり、その手法が江戸の末期、文化文政から天保の頃に東北に伝わりました。

東北の農民達がさかんに伊勢参りや金比羅参りなどに行って、その途上、小田原、箱根の木地玩具(赤物)を見るようになったのがその契機といわれています。湯治の農民達も土産物としてこの赤物の木地玩具を望むようになったのです。いままでお椀やお盆のように白木のまま出していた木地師が、色を付けた製品を出すようになるのは大きな変革であり、それは山の木地師が山から降りて湯治場に定着し、湯治客と直接接するようになって初めて起こったと考えられています。

当時の農民にとって湯治とは、厳しい作業の疲れを癒し、村落共同体の内外を問わず人々とのコミュニケーションを楽しむ重要な年中行事であったのです。事実上、農閑期以外に休日を持たない激務が続く中で、湯治場において得られる赤物こけしは心身回復のイメージと重ねられる縁起物でもあり、それを自らの家族の下へと運ぶ象徴的な形象であったのです。前述の通り、本来の用途は子供用の玩具であったにもかかわらず、現代においては一種の美術品としても見られる下地が存在するのはそのためなのです。現在では江戸時代の末期、これら複数の条件が最も揃うと共に、冷害などのとりわけ過酷な環境の克服を余儀なくされ続けた東北地方において、こうしてこけしが発祥したものと考えられています。

宮城伝統こけしはその優れた技と美が認められ、昭和56年(1981年)には、国の伝統的工芸品として指定を受けています。

「こけし」は、東北各地でさまざまな方言で呼ばれていました。その多彩な呼び名の名付け親は、こけしをかけがえのない遊び相手として慈しんだ子供たちではなかったかと考えられています。

こけしの呼び名 青森県 岩手県 くなくなこげす、きなきなずんぞこ、こけすっこ 秋田県 こげすっこ、こげほこ、きぼこ、こけしぼんぼ 山形県 んぼっこ、ぼんぼ、きにんぎょ、かまさきにんぎょ 宮城県 こげすんぼこ、おぼこ、きぼこ 福島県

また、あえて上記のような歴史的考察を無視し、「こけし」の起源を「子消し」に求めた説も一部に存在する。間引きした子供の身代わりとしてつくったという説である。

しかしそれらは何れも発音が似ている事以外に根拠を示す事が出来ず、広義の都市伝説に過ぎないのです。

したっけ。

昔、死の恐怖から逃れようと、懸命に修行を積んだ修験者がいたそうです。

ある時、その修験者がお釈迦様にお会いになったそうです。

修験者はお釈迦様に言ったそうです。

「私は25年間修行を積んでまいりました。」

お釈迦様は、その修験者にお尋ねになったそうです。

「それで・・・、何が出来るようになりましたか。」

修験者は得意そうに言ったそうです。

お釈迦様は修験者におっしゃいました。

「随分無駄な25年間を過ごされましたね。舟賃を払えば向こう岸に行かれるものを・・・。」

死を怖れるあまり、死の恐怖に打ち勝とうなどと考えてはなりません。死は誰にも平等に訪れます。怯えればよいのです。怯えて暮らせばよいのです。生きるということは、そういうことなのです。

しかし、生きるための努力を怠ってはなりません。死を怖れ一所懸命に生きなくてはなりません。生きることを諦めてはなりません。

仏教の(お釈迦様)の教えとは、そういうものだそうです。

そのようなことを書いてあるのを読みました。

したっけ。

彼岸と行事

彼岸は春分の日と秋分の日の前3日と後3日の間の3日間(春・秋分も含み)。暦の上では雑節の中に入ります。2010年の春分の日は3月21日です。

春分(秋分)の3日前の日を「彼岸の入り」と言い、3日後を「彼岸の明け」と言います。春分・秋分は、その中間に位置しますので、「彼岸の中日」と呼ばれます。

この彼岸は、仏教行事であるのですが、日本独特の行事で他の仏教国には無いものだそうです。ちなみに、「彼岸」とだけ言った場合、これは春の彼岸を指します。秋の彼岸は「秋彼岸」または「後の彼岸」と言うのが本当です。

昔から、彼岸には先祖の霊を敬い墓参りをする風習があります。また地方によって若干の違いはありますが、ぼた餅、おはぎ、団子、海苔巻、いなり寿司などを仏壇に供え、家族でもこれを食すと言った風習も残っています。

彼岸(仏教説)

彼岸とはその名の通り「岸の向こう」。その向こう岸とは悟りの世界のことです。サンスクリットではパーラミター(波羅蜜多)を漢訳した「到彼岸(とうひがん)」のことだそうです。煩悩に満ちた世界「此岸(しがん)」から解脱した悟りの世界、涅槃(ねはん)を指します。こちら(此方)の岸とあちら(彼方)の岸と言う意味です。

彼岸とはその名の通り「岸の向こう」。その向こう岸とは悟りの世界のことです。サンスクリットではパーラミター(波羅蜜多)を漢訳した「到彼岸(とうひがん)」のことだそうです。煩悩に満ちた世界「此岸(しがん)」から解脱した悟りの世界、涅槃(ねはん)を指します。こちら(此方)の岸とあちら(彼方)の岸と言う意味です。

さらに煩悩に満ちたこちらの世界を現世、涅槃(ねはん)の世界を死後の極楽浄土ととらえ、あちらの世界と考えたところから、亡くなった先祖たちの霊が住む世界を「彼岸」と考えるようになりました。このことから「彼岸に墓参り」をおこなうのです。

なお、この時期には「彼岸会」という仏教の法会が開かれ、これが現在の「彼岸」の由来となります。最初に行われた彼岸会は大同元年(806年)に平城天皇が早良親王の霊を鎮めるために行ったと言われております。

日本の特に浄土系の信仰では一般に死後は阿弥陀如来の導きにより人は彼岸に渡ることができる、と考えられているため、既に彼岸の世界へ行った人たちを供養するとともに、まだ辿り着けずにいる人たちに早く向こうへ辿り着けるように祈る、というのがこの彼岸の仏事の趣旨だそうです。

春分・秋分の時期にこの彼岸法要を行うのは、太陽が阿弥陀如来の浄土の方角である真西に沈むためであるといわれています。つまり阿弥陀浄土を観じるのに最適ですし、迷っている人にとっては太陽の方角が進むべき道ということになります。

彼岸(民俗説)

一方彼岸の語源は「日願」であるという説もあります。これは、日本古来からある太陽信仰の系統のものです。

一方彼岸の語源は「日願」であるという説もあります。これは、日本古来からある太陽信仰の系統のものです。

太陽信仰の側からも春分・秋分は太陽が真東から出て真西に沈むとともに昼と夜の長さが同じということで、これは非常に重要な節目でした。「日の願」ということばもあり、これから「日願」になったとも言われています。「日天願」と呼ぶ地方もあるそうです。

一般にこういった日本の行事というものは仏教と民間信仰が様々に混雑されて出来上がっていることが多いのです。

「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉もあるように、この時期が季節の変わり目になります。

牡丹餅とお萩餅

牡丹の花は春に咲きますので、春は牡丹餅といい、萩の花の咲く秋はお萩又は御萩餅(あるいは、萩の餅)と言うそうです。

牡丹の花は春に咲きますので、春は牡丹餅といい、萩の花の咲く秋はお萩又は御萩餅(あるいは、萩の餅)と言うそうです。

牡丹餅は牡丹の花の様に大きめに作り、御萩は萩の花の様に小振りに作るのだといわれていますが真偽の方はわかりません。

ちなみに、サンスクリット語の[bhukta (飯)]+[mridu(柔らかい)]が「ぼた+もち」となったのだと言われています。

ヒガンバナ(学名:Lycoris radiata)は、ヒガンバナ科ヒガンバナ属の多年草。クロンキスト体系ではユリ科。リコリス、曼珠沙華(マンジュシャゲ、またはマンジュシャカ サンスクリット語 manjusaka の音写)とも呼ばれる。学名の種小名 radiata は「放射状」の意味。花期:9月中旬。

したっけ。

飛騨弁(ひだべん:岐阜県飛騨地方で話される日本語の方言)では、赤ちゃんのことを「ぼ ぼ」と言い、「さるぼぼ」は「猿の赤ん坊」という意味である。

ぼ」と言い、「さるぼぼ」は「猿の赤ん坊」という意味である。

災いが去る(猿)、家内円(猿)満になるなど、縁起の良い物とされ、お守りとしても使われている。

・ 災いが去るように=サル:猿(訓読み)

・ 家内円満・良縁・子縁=エン:猿(音読み)

昔の女の子は人形がなかったので、「さるぼぼ」のような人形を母や祖母に作ってもらって、ままごと選びで遊んでいたそうです。また、娘が妊娠した時、安産や夫婦円満を思いながら作ったとも言われます。都会では早くから欧米の新しい人形等が伝わっても、飛騨には伝わりにくく近年まで庶民の中に、「さるぼぼ」を作ってやる風習が残っていたそうです。

近年では、土産として飛騨地方の観光地で多く見られる。 よく見かける基本形は、赤い体に赤く丸い顔(目鼻口は省かれる)、赤い手足(指は省かれている)、黒い頭巾と黒い腹掛け(いわゆる「金太郎」)を纏い、座って足を前に投げ出しているか両足を広げ、両腕を上げて広げた(いわゆる万歳の)姿である。

尚、全身にわたって色が赤いのは、赤は古くから悪霊祓い、疫病(とりわけ天然痘)除けの御利益があると見なされてきたからであるが、近年では赤以外に黄色や緑色などさまざまなカラーバリエーションが見かけられるようになった

顔がないのは、持っている人のその時の気分で顔が浮かぶようになっているからです。

あなたが寂しい気分の時は「さるぼぼ」の顔も寂しくなり、あなたが嬉しい時は「さるぼぼ」も笑顔になる、という意味で顔がないのだそうです。

形状、色ともに、前途の「奈良の身代わり猿」「京のくくり猿」と形状は似ていますが、こちらには信仰色はないように思います。人というのは通信手段に乏しかった昔に、よく同じようなものを作り出すものだと感心させられます。

したっけ。

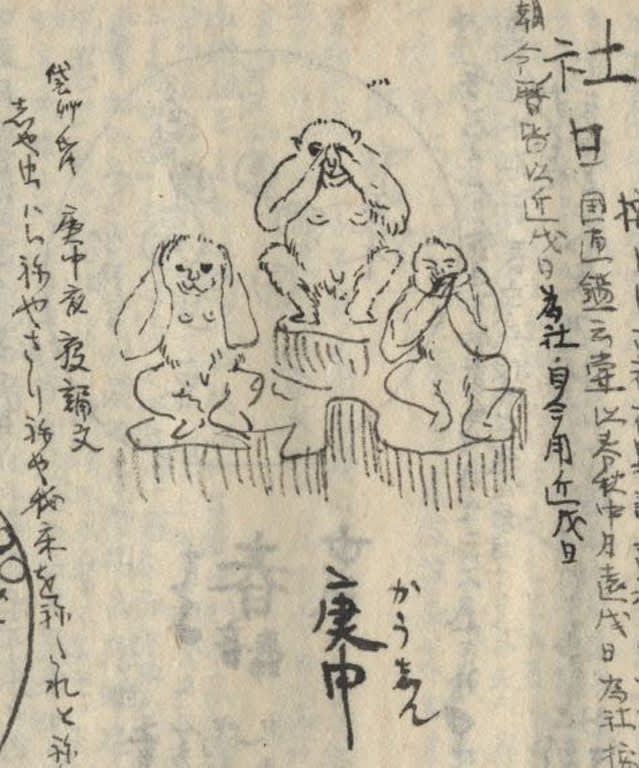

八坂の庚申堂(京都市東山区金園町390)は、“八坂の塔”への坂道・夢見坂を登りつめた

右手にある。正式には『大黒山金剛寺庚申堂』と称し、天台宗に属する。

右手にある。正式には『大黒山金剛寺庚申堂』と称し、天台宗に属する。

縁起には、『当山は、大阪四天王寺庚申堂・東京入谷の庚申堂(今は廃寺となっている)と並ぶ日本三大庚申堂の一つで、本尊・青面金剛は、飛鳥時代に中国大陸から渡来した秦河勝(はたかわかつ、聖徳太子に仕えた秦氏の長)により秦氏の守り本尊として祀られたもの。

平安時代、当代随一の験者であった浄蔵貴所(じょうぞうきしょ)が、すべての人々がお詣りできるようにと八坂の地に当時を建てた。今から約千年以上も前のことである。現在の本堂は、江戸時代・延宝6年(1679)の再建』とある。

平安時代、当代随一の験者であった浄蔵貴所(じょうぞうきしょ)が、すべての人々がお詣りできるようにと八坂の地に当時を建てた。今から約千年以上も前のことである。現在の本堂は、江戸時代・延宝6年(1679)の再建』とある。

八坂庚申堂の猿は「くくり猿」と呼ばれるが、同じような造形で奈良の元興寺の南・奈良町には「身代わり猿」が、飛騨高山には「さるぼぼ」がある。

欲のままに行動する猿の手足を縛り付けた姿は、人間の心に潜む悪や怠慢をコントロールすることを表すのだといいます。

中国では猿は魔除の力を持つと考えられており、三蔵法師のお供・孫悟空も、道中の安全を祈願して馬の腰に吊るした猿の御守りから発想された物語だそうです。

中国では猿は魔除の力を持つと考えられており、三蔵法師のお供・孫悟空も、道中の安全を祈願して馬の腰に吊るした猿の御守りから発想された物語だそうです。

この「くくり猿」や「身代わり猿」、「さるぼぼ」の祖先は、孫悟空とルーツを同じくするものかもしれません。

くくり猿はまさに、お猿さんが手足をくくられて動けない姿をあらわしています。お猿さんは人間に近い動物といわれていますが、所詮は動物、欲のままに行動します。動物園に行けば、お猿さんは欲のまま走り回っていますね。 この姿を人間の中にある、欲望に喩えてあり、人間の中にある「欲望」が動かないように、「庚申さん」によってくくりつけられているのです。

くくり猿はまさに、お猿さんが手足をくくられて動けない姿をあらわしています。お猿さんは人間に近い動物といわれていますが、所詮は動物、欲のままに行動します。動物園に行けば、お猿さんは欲のまま走り回っていますね。 この姿を人間の中にある、欲望に喩えてあり、人間の中にある「欲望」が動かないように、「庚申さん」によってくくりつけられているのです。

※「庚申さん」:現在までに伝わる庚申信仰(こうしんしんこう)とは、 中国道教の説く「三尸説(さ

中国道教の説く「三尸説(さ![]() んしせつ)」をもとに、仏教とくに密教・神道・修験道・呪術的な医学や、日本の民間のさまざまな信仰や習俗などが複雑にからみあった複合信仰である。

んしせつ)」をもとに、仏教とくに密教・神道・修験道・呪術的な医学や、日本の民間のさまざまな信仰や習俗などが複雑にからみあった複合信仰である。

「庚申信仰」に関しては諸説があるが、中国の道教の守庚申というのが、奈良末期に日本に伝来され、日本固有の信仰と交じり合い発展したのではないかと言われている。仏教が極楽往生を説くのに対し、道教では現世利益が叶えられるとあって江戸時代には民間信仰として庶民に広まった。青面金剛像(しょうめんこんごうぞう) をまつり、庚申信仰が受け継がれています。

「庚申信仰」に関しては諸説があるが、中国の道教の守庚申というのが、奈良末期に日本に伝来され、日本固有の信仰と交じり合い発展したのではないかと言われている。仏教が極楽往生を説くのに対し、道教では現世利益が叶えられるとあって江戸時代には民間信仰として庶民に広まった。青面金剛像(しょうめんこんごうぞう) をまつり、庚申信仰が受け継がれています。

くくり猿に願い事を託して、それを叶える秘訣は、欲を一つ我慢することです。

皆さんが願われたことを叶えようと努力しようとするとき、欲望のこころが動いて、それを妨げようとする、それをくくりつけ、庚申さんにうまくコントロールしてもらうためです。ですから、ご自身の中でお猿さんが走り回るようにこの欲の心が動き出し、悪いことをしたり、努力を怠ったりしそうなとき、庚申さんの怖い顔を思い出して、「罰が当たる」と自身を戒め、くくり猿のように欲望のこころをコントロールしてください。

良い行いをしていれば、くくり猿も庚申のお使いとして、皆さんを助けてくれることでしょう。

「庚申(こうしん)さん」と親しみを込めて呼ばれている「庚申」とは、 「かのえさる」のことなのです。

つまり 十干 (じっかん)、と 十二支 の組合せによるもので、昔は月日をこのように呼んでいた。60通りある組み合わせの一つが「庚申(かのえさる)」である。したがって「庚申」は60日に一度めぐってくるのです。

したっけ。