都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖

都月満夫の短編小説集

「出雲の神様の縁結び」

「ケンちゃんが惚れた女」

「惚れた女が死んだ夜」

「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」

「郭公の家」

「クラスメイト」

「白い女」

「逢縁機縁」

「人殺し」

「春の大雪」

「人魚を食った女」

「叫夢 -SCREAM-」

「ヤメ検弁護士」

「十八年目の恋」

「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)

「ママは外国人」

「タクシーで…」(ドーナツ屋3)

「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)

「退屈刑事(たいくつでか)」

「愛が牙を剥く」

「恋愛詐欺師」

「ドーナツ屋で…」

「桜の木」

「潤子のパンツ」

「出産請負会社」

「闇の中」

「桜・咲爛(さくら・さくらん)」

「しあわせと云う名の猫」

「蜃気楼の時計」

「鰯雲が流れる午後」

「イヴが微笑んだ日」

「桜の花が咲いた夜」

「紅葉のように燃えた夜」

「草原の対決」【児童】

「おとうさんのただいま」【児童】

「七夕・隣の客」(第一部)

「七夕・隣の客」(第二部)

「桜の花が散った夜」

大事故や大火災などの災害が発生した場合、「パトカー」はもちろん、「救急車」や「消防車」などがサイレンを鳴らして一斉に現場に駆けつけることになります。

大事故や大火災などの災害が発生した場合、「パトカー」はもちろん、「救急車」や「消防車」などがサイレンを鳴らして一斉に現場に駆けつけることになります。

道行くクルマは「パトカー」や「救急車」に道を譲ることになります。

こんなことを考えたことはありませんか。もし、「パトカー」と「救急車」または「消防車」が狭い道で出くわしたら、どちらが道を譲るのだろう?

こんなことを考えたことはありませんか。もし、「パトカー」と「救急車」または「消防車」が狭い道で出くわしたら、どちらが道を譲るのだろう?

お互い自分が優先だといわんばかりに突っ走ろうものなら事故になりかねません。こんなことになったら笑い話では済まされません。

こんな場合は、明文化はされていませんが、原則的なルールがあるようです。

「パトカー」であれ「救急車」であれ、どんな場合でも最優先されるべきは、人命救助です。この原則に従うなら、「パトカー」は「救急車」に道を譲り、「消防車」にも道を譲ることになります。救急車と消防車なら道を譲るのは消防車の方になります。

「パトカー」であれ「救急車」であれ、どんな場合でも最優先されるべきは、人命救助です。この原則に従うなら、「パトカー」は「救急車」に道を譲り、「消防車」にも道を譲ることになります。救急車と消防車なら道を譲るのは消防車の方になります。

もちろん、これは原則でその事故や道路状況等により変わる場合もありますが、天下の「パトカー」も人命救助の前には立ちはばかれないようです。

したっけ。

ご飯は、電子レンジで温めることはあっても、一度炊いたものをもう一度炊いて食べる人はいません。

しかし、パンは違います。オーブンで焼いたパンをもう一度トースター(toaster)で焼いてトーストとして食べます。

トースト【toast】

1 薄く切り、両側を軽く焼いた食パン。2 乾杯。祝杯。 「木像と人形に―を捧げるのが一番洒落ている」〈荷風・冷笑〉

大辞泉

何故このような二度手間な様なことをするのでしょう。その方が美味しいから・・・。その通りですが、これには次のような理由があります。

何故このような二度手間な様なことをするのでしょう。その方が美味しいから・・・。その通りですが、これには次のような理由があります。

焼きたての食パンは柔らかくてふかふかの状態で、そのままでも美味しく食べられます。これは生だった澱粉(でんぷん)が熱によって糊状(のりじょう)になったからです。

しかし、冷めてしまうと、糊状の澱粉は老化して固くなり、元の状態に戻ってしまうのです。

これでは美味しくありません。これが食パンをもう一度焼く理由なのです。つまり、トーストすることで、もう一度澱粉を糊状にしているのです。

したっけ。

ビニール袋全盛の現代でも、小麦粉は紙袋入りで販売されています。不思議に思ったことはありませんか。

その理由は、小麦粉の命ともいえる「グルテン」を守るためなのです。

その理由は、小麦粉の命ともいえる「グルテン」を守るためなのです。

「グルテン」はまさしく小麦粉を小麦粉であらしめている物質なのです。小麦粉がうどんやパンになるのも、「グルテン」の粘性のおかげなのです。

小麦粉は含まれるタンパク質(主にグリアジン、グルテニン)の割合と、形成されるグルテンの性質によって、薄力粉、中力粉、強力粉に分類されます。

「強力粉(きょうりきこ)」はタンパク質の割合が12%以上のもので、パン・中華麺・パスタなどに用います。

「中力粉(ちゅうりきこ)」はタンパク質の割合が9%前後のものでうどんによく使われるほか、お好み焼き、たこ焼きなどに用います。

「薄力粉(はくりきこ)」はタンパク質の割合が8.5%以下のものでケーキなどの菓子類・天ぷらに使われます。

グルテン【(ドイツ)Gluten/(英)gluten】

小麦粉に水を加えて練った生地を水中で洗い流していくと得られる粘性物質。主成分はたんぱく質で、グルタミン酸を多く含む。麩(ふ)の原料。麩素(ふそ)。

大辞泉

ところが、この「グルテン」には、絶えず外気を吸っていないと固まってしまう性質があります。そのため、ビニール袋に入れてしまうとすぐに硬くなってしまうのです。

そのため、小麦粉は通気性のある袋に入れる必要があり、紙袋に入れて販売されているのです。

したっけ。

11月になっても、暖かい日が続いていますが今日は「立冬」です。「冬」について考えて見ましょう。

「冬」の字源

象形。もと、食物をぶらさげて貯蔵したさまを描いたもの。のち冫印(氷)を加えて、氷結する季節の意を加えた。物を収蔵する時節のこと。音トウは、蓄(たくわえる)の語尾がのびたものだそうです。

「冬」の語源

寒さが威力を「振う(ふるう)・振ゆ(ふゆ)」が転じた説。

「冷ゆ(ひゆ)」が転じた説。

動物が出産するという意味の「殖ゆ〔ふゆ〕」などからきた言葉です。

冬になると山の動物は冬ごもりし、大地からは緑が消えます。新しい生命の始まりとなる春までの充電期間となる季節です。

毎年11月7日頃の「立冬」とは、冬の始まりという意味です。

「しばれる」の語源

北海道では、「寒いという言葉では表現しきれないマイナス20度を下回るような(十勝ではマイナス30度近くなることもあります)厳しい寒さになる」ことを「しばれる」と言います。語源は「柴割れる」だそうです。

あまりの寒さに柴の水分が凍結して、「柴が割れる」状態になることから生まれたことばなのだそう。

どうです、一度体感してみてはいかがですか?「しばれるねぇ」って言葉が凍って地面に落ちています。

したっけ。

人間のみでなく、ものでもある種の片寄った性格、習慣、特殊な構造などを言いました。また、どこか臭みのあるもの、ことなどのことで、「臭い」の「くさ」と同根語とされています。いわゆる「臭み」のある「くさ」で、母音交替で「くさ」→「くせ」と転訛したとされています。「臭いもの」だったわけです。

人間のみでなく、ものでもある種の片寄った性格、習慣、特殊な構造などを言いました。また、どこか臭みのあるもの、ことなどのことで、「臭い」の「くさ」と同根語とされています。いわゆる「臭み」のある「くさ」で、母音交替で「くさ」→「くせ」と転訛したとされています。「臭いもの」だったわけです。

そこから、心の曲がった者という意味となり、ひと癖あって、したたかな人物という意味に変化しました。

くせ‐もの【▽曲者/癖者】

1 盗賊などの怪しい者。「―が忍び込む」

2 ひと癖あって、したたかな人物。「ああみえて彼はなかなかの―だ」「―ぞろい」

3 表面には現れていない何かがありそうで、油断できないこと。「話のうますぎるところが―だ」

4 普通とは違った人物。なみなみでない人。

「光盛こそ奇異の―組んで討って候へ」〈平家・七〉

大辞泉

また、「癖者」とも書きますが、「癖」とは人と異なる困った性癖、又は他者からみて好ましくない点を意味しています。

「くせ毛」「くせ球」などにも同様に用いられている。

古語には「くせぐせし」などの形容詞も見える。

くせぐせ・し【癖癖し】

[形シク]性格などが、ひねくれていて素直でない。 「―・しく、なだらかならぬ気色のみ、まさりたまへば」〈夜の寝覚・二〉

大辞泉

「ミスター」と呼ばれる方が、ある選手のことを「曲者」といいましたが、元々が、臭いもの、異臭ですから褒め言葉にはなりませんよ。

したっけ。

60代の9割が「敬老の日」はひとごとだった!“年寄り扱い”されたくない若いシニアが増加中

シニアマーケットの専門機関、「シニアコミュニケーション」が行った「『敬老の日』にあわせた60歳以上アンケート」では、「敬老の日」が自分たち向けだと思う65歳以上は1割に満たないという結果が出た。アンケートからは、元気なシニア層の姿が浮かび上がってきた。

アンケートは、今年8月にウェブ上で行ったもの。同社の会員である60歳以上の男女642人から回答を得た(男性424人、女性218人)。

同級生が集まると、必ず話題になる話し。「昔の60代は年寄りだったけれど、オレたちは若いよな!」

今時自分たちが60代になってみると、まだまだ元気だと、話が盛り上がる。

今時自分たちが60代になってみると、まだまだ元気だと、話が盛り上がる。

一方で、60歳を過ぎると世間が自分たちを見る目が一変することも間違いない。

例えば、職場。定年です。誕生日を過ぎると、昨日と同じ仕事をしているにもかかわらず、契約社員、又は嘱託。もちろん給料も下がります。これは納得がいかない。全員一致の答えです。

ハローワークにいっても老人向けの仕事しかない。これは差別ではないのか・・・。

病院にいっても、「もう歳ですから・・・」という医師の言葉。これも納得がいかない。

映画館は、シニア料金1000円。これは得した気分。

もうひとつ、必ず話題になる話し。「病気。薬の話。」。高血圧、糖尿病、肥満がベストスリー。

この話が出てくると、お開きの時間も近い。

シニア【senior】

年長者。上級生。上級者。「―クラス」⇔ジュニア。

大辞泉

オレたちは、「人生の上級者なんだ!」って、負け惜しみ?

どう思います?今の60代。若い?年寄り?どっち?

11月3日「文化の日」の中で、昭和天皇の誕生日を「みどりの日」と記述しました。正しくは「昭和の日」でした。

「みどりの日」は5月4日です。訂正してお詫び申し上げます。

したっけ。

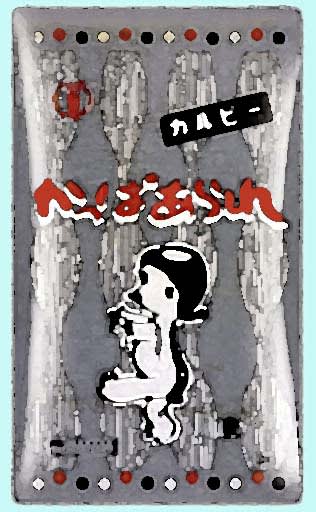

カルビーは私の住む十勝地方にはとてもなじみのある会社です。

帯広市別府町には、「カルビーポテト帯広工場」があり、「じゃがりこ」を生産しています。また、河東郡士幌町には、「北海道フーズ」があり、「ポテトチップス」を生産しています。北海道十勝のおいしいジャガイモが全国で食べられているのです。

この「カルビー株式会社」の社名の由来を考えて見ましょう。

1949年(昭和24年)「松尾糧食工業所」を「松尾糧食工業株式会社」として法人に改組し、広島にて設立。

1955年(昭和30年)名を「カルビー製菓株式会社」に変更する。カルビーの社名は「カルシウム」の「カル」と、「ビタミンB1」 の「ビー」を組み合わせた造語です。

カルシウムはミネラルの中でも代表的な栄養素、ビタミンB1 はビタミンB群のなかでも中心的な栄養素です。創業者の松尾孝氏は骨や歯の成分「ミネラル」のなかで代表的なカルシウムと、体内の新陳代謝を良くする「ビタミンB群」のビタミンBが当時の日本人に不足しているという状況を聞いて健康に役にたつ製品づくりをめざして名づけたそうです。

同年、小麦粉からあられの製造技術開発に成功し、 「かっぱあられ」と名付け、シンボルキャラクター として「清水崑画伯」のかっぱのデザインを採用。

同年、小麦粉からあられの製造技術開発に成功し、 「かっぱあられ」と名付け、シンボルキャラクター として「清水崑画伯」のかっぱのデザインを採用。

1964年(昭和39年)に発売された、瀬戸内海の小海老を使った「かっぱえびせん」がヒット商品となり、広く世間に知られるようになりました。ちなみに、この「かっぱえびせん」は社名の思いを具体化した製品であり、食べながらにして、カルシウムとビタミンBを摂取できるとは、当時にしてはかなり画期的な製品だったようです。

1964年(昭和39年)に発売された、瀬戸内海の小海老を使った「かっぱえびせん」がヒット商品となり、広く世間に知られるようになりました。ちなみに、この「かっぱえびせん」は社名の思いを具体化した製品であり、食べながらにして、カルシウムとビタミンBを摂取できるとは、当時にしてはかなり画期的な製品だったようです。

かっぱえびせんが使っているのは、クルマエビ科のアカエビ、キシエビ、サルエビ、タラバエビ科のホッコクアカエビ(通称甘エビ)などだ。いずれも体長5‐7cmの小型のエビで、甘エビ以外は、意識して食べた記憶はほとんどないだろう。

「もちろん最初は、瀬戸内海で獲れたものを使っていましたが、最近では中国、ニューファンドランド近海、グリーンランド近海などからも輸入しています」

このエビは、すべて「天然もの」だそうです。小型のエビのため需要がなく捨てられていたもののため、養殖をしなくても手に入るそうです。

「かっぱえびせん」を食べるときには、広大な十勝平野を思い浮かべると、さらに美味しいかもしれません。

したっけ。

北海道では、そろそろタイヤ交換の時期です。私は、もう変えました。いつ雪が降っても大丈夫です。タイヤつながりということで、タイヤメーカー「ブリヂストン」の社名の由来について考えてみましょう。

1918年(大正7年)創立の「日本足袋株式会社」は当時、地下足袋を製造していました。車社会の到来を見越した創業者は1929年(昭和4年) タイヤ製造装置をアメリカへ発注。日本足袋の倉庫を改造しタイヤの試作を開始しました。

1918年(大正7年)創立の「日本足袋株式会社」は当時、地下足袋を製造していました。車社会の到来を見越した創業者は1929年(昭和4年) タイヤ製造装置をアメリカへ発注。日本足袋の倉庫を改造しタイヤの試作を開始しました。

1930年(昭和5年)4月、「日本足袋タイヤ部」が初の純国産(日本の資本、日本の技術)自動車用タイヤを完成します。

1931年(昭和6年)3月1日 「ブリヂストンタイヤ株式会社」が設立されます。

「日本足袋株式会社」の創業者の名前が石橋正二郎です。勘のいい方は気がつきましたか?

会社名の「ブリヂストン」は、創業者の名である「石橋」を英語にしたものです。そのままでは、「STONEBRIDGE」なので、一ひねりして「BRIDGESTONE」というわけです。

現在では、世界の三大タイヤメーカー(グッドイヤー・ブリジストン・ミシュラン)の一翼を担っています。

1899年(明治32年)、創業者鳥井信治郎はワインを扱う「鳥井商店」を開きました。

1921年(大正10年)に「株式会社寿屋」と改名した後、1929年(昭和4年)、国産初のウィスキー「サントリーウ井スキー白札」を売り出しました。

1963年(昭和38年)には社名を「サントリー株式会社」とし、ビール事業にも進出しました。

勘のいい方は、気づきましたね。「鳥井さん」を「さん鳥井」にしたんだろう・・・。

残念ながら、違います。「寿屋」当時扱っていたワイン、「赤玉ポートワイン」が由来なのです。「赤玉」を「太陽」に見立てたのです。「SUN鳥井」というわけです。

あまり深く考えた命名ではないようですが・・・。創業者の苗字に関する社名でした。

したっけ。

文化の日とは、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨としているそうです。

またこの日は明治天皇の誕生日でもあります。

明治天皇の誕生日は「文化の日」、昭和天皇の誕生日は「みどりの日」なのになぜ大正天皇の誕生日は休みではないのでしょう。

11月3日は日本国憲法の公布を記念した日となっていて、公布を明治天皇の誕生日と合わせたと考えた方が良さそうです。日本国憲法の施行を記念した日が5月3日「憲法記念日」です。

本来、天皇誕生日は天皇の崩御後に祝日として残るものではなく、明治天皇と昭和天皇の場合が特別だともいえるそうです。

明治時代は、維新があり変革の大変な時代だったから。昭和は、大きな戦争があったりしたから。そういう理由で、天皇誕生日を祝日として残そうということになったそうです。

明治天皇の誕生日は崩御後すぐに祝日として残ったわけではなく、何年か後に祝日としようという動きがあって、昭和2年に「明治節」として祝日になったそうです。

大正時代は平和な時代だったからこそ、天皇誕生日が祝日として残っていないのだそうです。

祝日の中で、日程上の必然性(この日でなければならない)があるのは、「元日(1月1日)」と「憲法記念日(5月3日)」と「天皇誕生日(12月23日)」の三つだけです。あとの祝日は、どの日がどの日になったっておかしくないのです。

これらの三つの祝日には、「○○の日」という「の」が付いていません。その他の祝日には、全て「○○の日」というように、「の」が付いています。これは、「成人の日」や「こどもの日」同じように、「○○の記念日」といいうよりは「節句」のような感じがします。

以前は「建国記念日」であったものが、今は「建国記念の日」となっています。ここに、日本の祝日の秘密があるのかもしれません。

したっけ。